谷和樹の解説

| 「文字」を読むことが好き |

|

「文章」ではありません。

「文字」です。

幼いころから「文字」を記号のように見ていたようです。

母親の記憶では、私は新聞広告などをひたすら見ていたとか。

今でも看板などが気になると意味なくジッと見てしまうことがあります。

何か知的に面白いとか、勉強になるとか、そういうのではありません。

文字を見ていると「落ち着く」ような感じかも知れません。

|

|

ゲシュタルト崩壊

|

が起きることもあります。

「ゲシュタルト崩壊」というのは、ジーッと文字を見ているうちに、文字の部品にバラバラ感が出てきて、

「あれ、この文字って何だっけ?」

「こんな形だったっけ?」

のような感覚になる現象のことです。

私の場合は、それがあまり不快ではありません。

むしろ心地よいのです。

小学校低学年だったある日。

下校しようと校門を出ました。

そこで「百科事典」を販売している若いお兄さんに会いました。

駆け出しの営業マンだったのでしょう。

汗だくで子ども達に声をかけていました。

そこでお兄さんがくれた図解入りのチラシ。

私はそれをずっと見続けていました。

そんな私にお兄さんも声をかけたのでしょう。

仲良しになりました。

そのお兄さんと話しながら自分の家に案内しました。

玄関を開けると「ただいま」も言う前に、

「この本が欲しい」

と母親に頼んだのです。

本といっても「百科事典」です。

初期の頃の『学研学習百科大辞典』でした。

12巻くらいあったのでしょうか。

高度経済成長期に入っていたとはいえ、当時の私の家はまだまだ貧乏でした。

今考えると大変だっただろうなと思うのですが、母親はそれを買ってくれたのです。

喜んだ私は、その百科事典を四六時中みていたといいます。

「おまえは1巻から順番に、最後まで全部読んでいった」

と母親は言いますが、さだかではありません。

もちろん読んだ知識などはいっさい覚えていません。

成績があがったりもしません。

ただただ、図解と文字を眺めるのが楽しかったのです。

年をとった今でも、街角でふと何かしらの文字をみると吸い寄せられるように凝視していることがあります。

せっかく文字が好きなんだから、読んだことを記憶できればいいのに、と思うのですが、そういう能力は私にはないようです。

|

|

|

| 1 膨大な読書量 |

向山は「文章」を読むのが好きでした。

「文字」ではなくて「文章」です。

好きになったのは両親の影響です。

幼い頃には一緒に見た紙芝居を父親が脚色して語ってくれたようです。

少年が悪党をやっつけに山に行く話です。

山を登ったり降りたりの大活劇です。

その少年は実は双子で、頂上とふもとに別れているため、神出鬼没の大活躍になるという話です。

「双子の設定は古くて新しい」と向山はいいます。

人気漫画の「あずみ」などにも似た場面が出てきます。

また、両親は「絵本」も読み聞かせていました。

5歳のころ、立川の親類の家で向山は絵本を次々に読みました。

あまりにスラスラ読むので叔母がびっくりして絵本をたくさん買ってくれたといいます。

両親の絵本の読み聞かせのおかげで、向山はほとんどの話を暗唱していました。

小学校1年生のとき、覚えた話をみんなの前でそのままできたくらいです。

少し成長すると、図書館の本などを読み始めます。

向山の妹さんの話では

「兄はいつも本を読んでいた」

といいます。

居間でも、寝転がっていても、ずっとです。

小山台高校では図書館の本をほぼ全部読みました。

後輩がどの本を借りても、すべての本の巻末の貸出カードに向山の名前があったといいます。

ともあれ、向山の膨大な読書量の話は尽きません。

また別の機会にも書くことがあるでしょう。

|

|

| 2 学校の授業研究で「書く」 |

向山といえば、読む量だけではありません。

膨大な「執筆量」も伝説の域です。

ここでは、その中から「学校の研究」だけに絞って見ていきましょう。

1985年9月19日。

向山は理科の研究授業をしました。

9月といえば、夏休み明けです。

1学期の段階で入念に準備を始めるのが理想です。

でも、いつもそういうわけにはいきませんよね。

あなたなら、どのように授業の準備をはじめますか?

向山の場合は、

|

|

書く

|

ことを始めます。

向山が発表しているほとんど全ての授業研究で、向山は膨大な執筆記録を残しています。

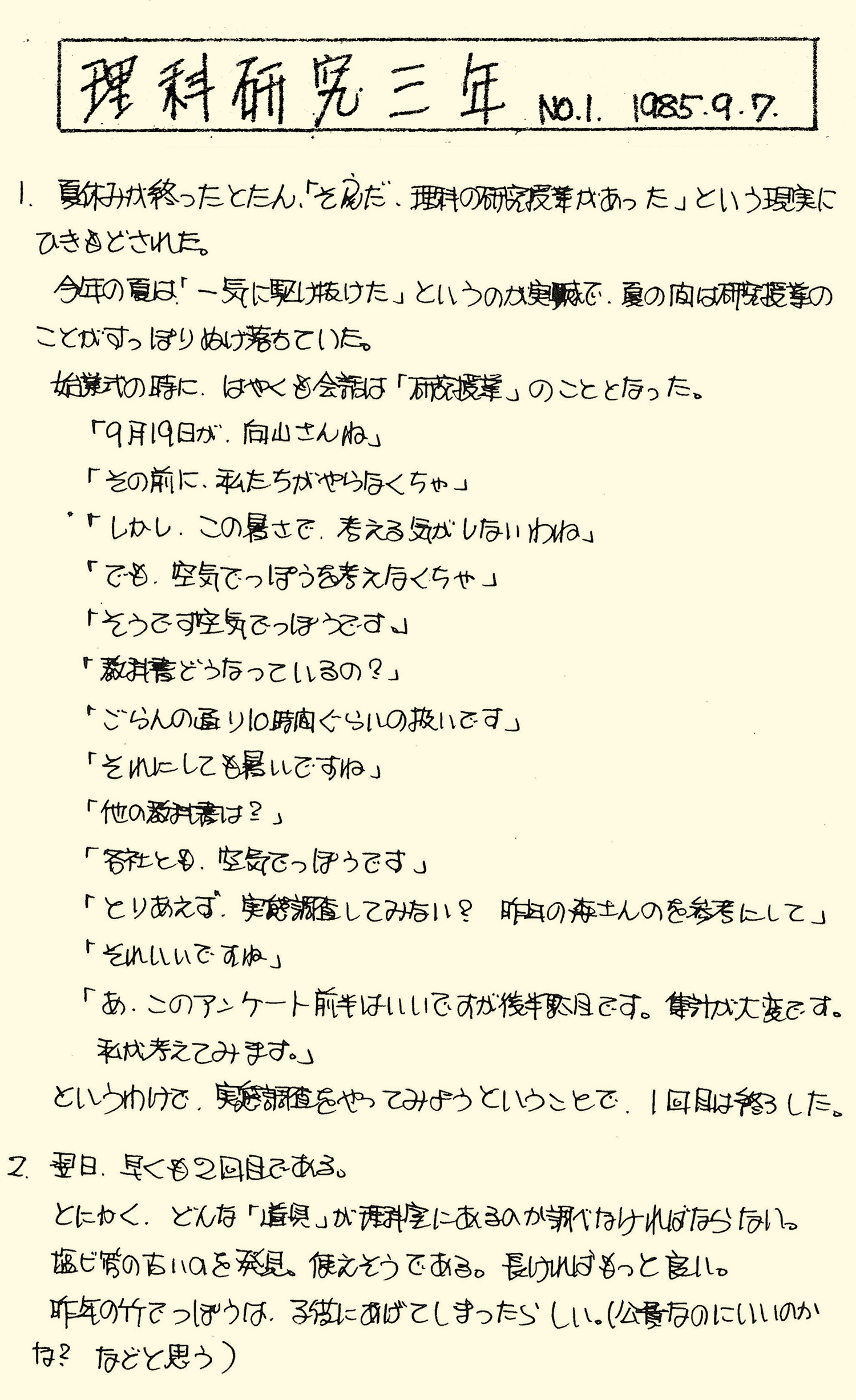

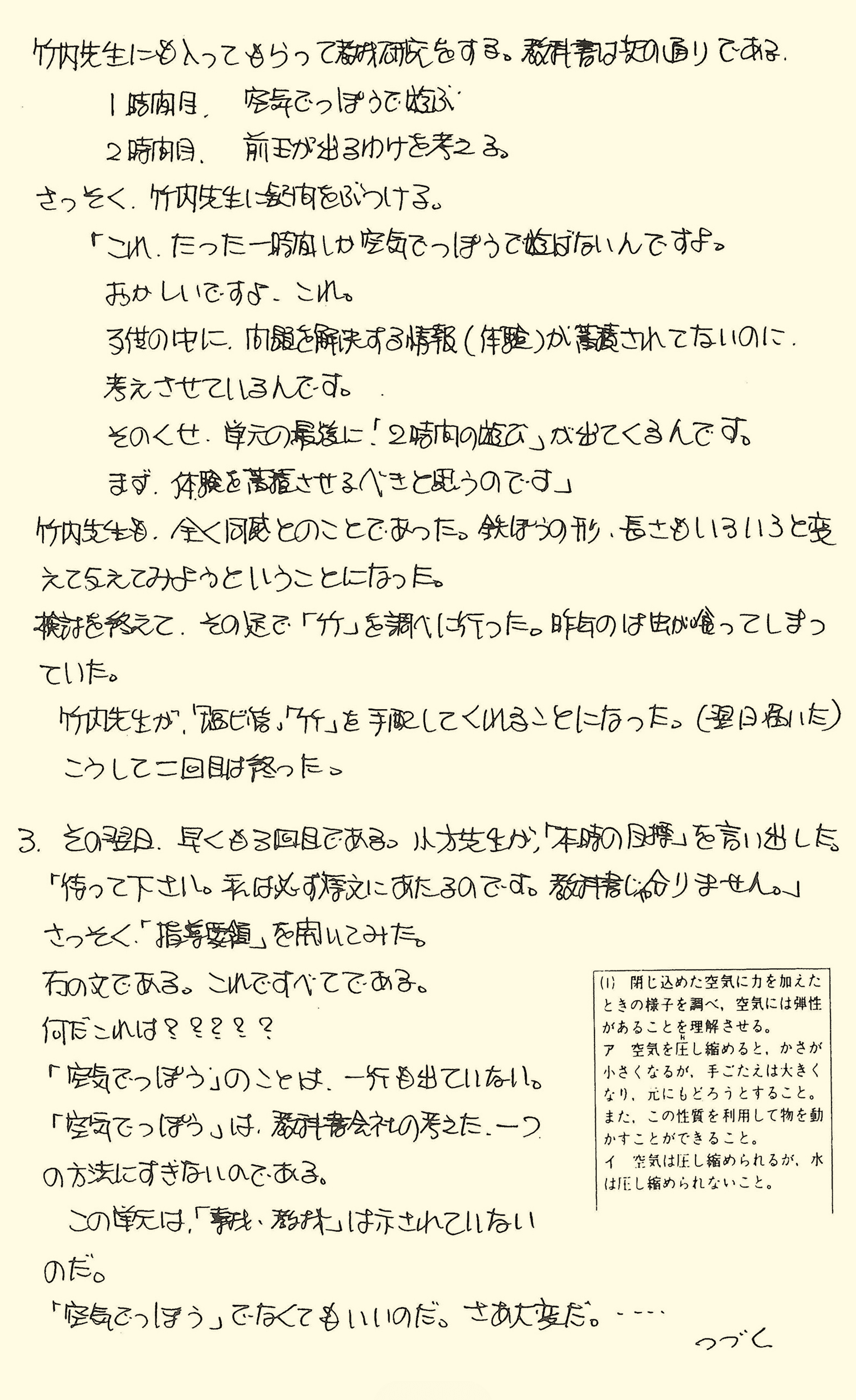

以下、向山が1985年の理科の授業研究に向けて、9月7日に書き始めた文章です。

|

|

こういうのを「研究通信」といいます。

それにしても文体が「柔らかい」ですね。

読みやすいです。

学年団の会話が描写的でひきつけられます。

あたかも小説を読んでいるかのようです。

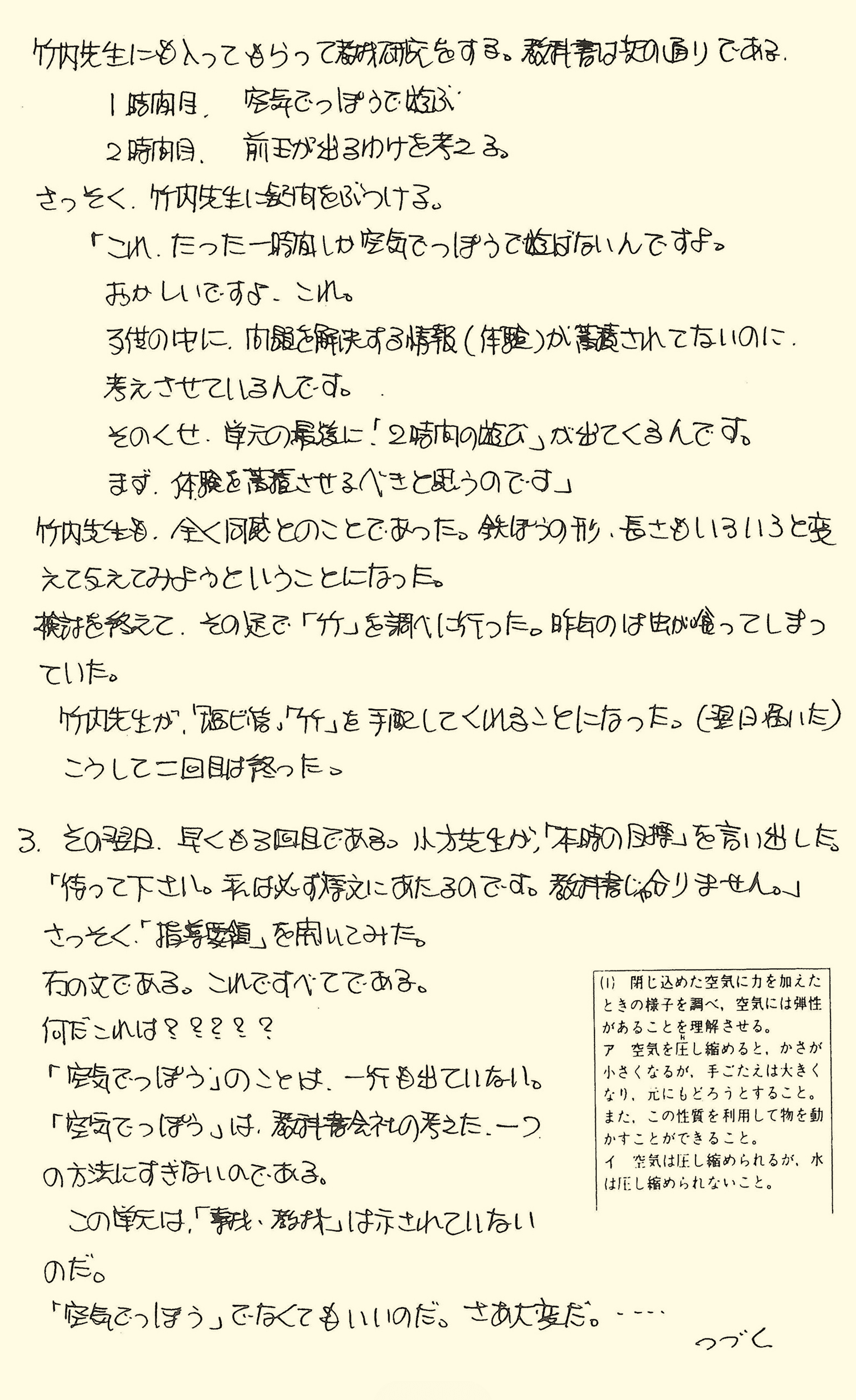

続き(B4用紙の右側)は次のようになっています。

|

|

|

竹内先生に疑問をぶつけながら、学年団の話し合いが迷宮に入り込んでいく様子がドラマチックに描かれています。

推理小説のようだと思います。

こんな研究通信を学校で発行している人、どれくらいますか?

最近はほとんど聞きません。

稀にあっても、もっと固めの文章が多いように思います。

私もかつて向山のマネをしたことがあります。

下手な文ではありましたが、いちおう「苦闘のドラマ」を校内で発信しようとしたことがあります。

結果はどうだったかというと、

|

あんな個人的な所感で紙を印刷しないで欲しい。

紙代のムダ遣いだ。

|

というベテラン先生からの非難でした。

まあ、私の文章もひどかったのだろうとは思います。

でも、紙のムダとまで言われるとね・・・。

凹みますよね。

若手の伸びやかさを育てない学校文化のダークサイドだと思っています。

まあ、今の私なら

「じゃっ、PDFでデジタル配布しますねー(^o^)」

とか涼しい顔して言うでしょう。

当時はそこまで大人じゃなかったです。

けっこう喧嘩してました。

|

|

| 3 「研究通信」の量 |

ちなみに、向山がこの授業研究をした年の9月7日は土曜日。当時の土曜日は授業日です。

日曜日と祝日を除くと9月19日の授業研究まで、使える日は8日しかありません。

この8日間で、あなたが向山の立場ならこの「研究通信」をB4版で何枚くらい発行したいですか。

いや、発行できますか。

向山はこれを

|

|

19枚

|

発行します。

当然ですが、研究通信だけを書いていたわけではありません。

授業もします。

学級通信も出します。

雑誌原稿も書きます。

夜は法則化の会議や打合せ。

日曜日はセミナー。

そうした中、当日の指導案と授業記録、事後の分析を合わせると、全部で |

|

34枚

|

の記録を残しています。

このときの理科の研究通信等の一部は、今月の特典資料をご覧下さい。

すべてをこちらのサイトで読むことができます。

授業研究における原則の1つを向山はこう表現しています。 |

|

指導案・研究報告は大作主義で臨む。

|

|

大作主義というのは次のようなことです。 |

1)教材について徹底して考えたり、

2)先行研究を徹底して調べたり、

3)一単元全部の記録をとったりすること

※番号は谷

向山洋一著『新版 授業研究の法則』(学芸みらい社) 2015

|

これを「圧巻指導案」と呼ぶこともあります。

向山は分厚い「研究報告」「研究経過」「指導案」を提案してきました。

それぞれの紙の厚さは2cmにもなりました。

先にも書きましたが、今はこうした指導案や提案文書をデジタルで簡単に共有できます。

私たちは現在「授業技量検定」を実施しています。

その指導案は時には何十枚にもなります。

最近の私はこれを紙に印刷しないでiPadで読みます。

コメントもApple Pencilで書き込みます。

そのほうが印刷しないで済むので事務局も楽です。

私としてもコメントの記録を残しやすいです。

後で散逸もしません。

2cmの印刷物を出力して帳合する必要はもうありません。

向山の時代には労力が必要だった事務を、今は簡単にクリアすることができるのです。

よりクリエイティブな思考に時間を割けるはずです。

こうした「大作主義」で残した記録は、後で必ず使えます。

それは「自分の文章」だからです。

しかも「実際の授業」を通している説得力があります。

向山の教育界への数々の提案は、こうした学校の研究を中心になされてきたのです。

|

|

| 4 向山流 授業研究の法則 |

向山の授業研究への取り組み方は、今も普遍性があります。

その十か条は次のとおりです。(一部谷が要約) |

第一条 学校の研究を重視せよ

第二条 大作主義で臨め

第三条 原点にこだわれ

第四条 授業を通せ

第五条 仲間を作れ

第六条 局面を限定せよ

第七条 自分の考えを示せ

第八条 嘘をつくな

第九条 楽しくやれ

第十条 志を立てよ

|

|

いずれ、このそれぞれについてもお話できる機会があればと思います。 |

|

|

|

出典・引用文献

1)向山洋一他「学年研究授業の記録 研究単元 空気をちぢめる」調布大塚小1985 向山実物資料A54-09-01

2)向山洋一「理科研究3年」調布大塚小1985 向山実物資料A54-01-01

3)向山洋一「3年理科『空気をちぢめる』学習指導案」調布大塚小1985 向山実物資料A54-04-01

4)向山洋一「『空気を縮める』3年の理科研究」調布大塚小1985向山実物資料A54-06-01

5)向山洋一著『飛翔期 向山洋一実物資料集5授業編理科授業研究3・4年』(東京教育技術研究所)

https://lib.tossmedia.jp/246276/book/

6)向山洋一著『新版 授業研究の法則』(学芸みらい社)2015 p.12-58

https://www.amazon.co.jp/dp/4905374928/

※TOSS動画ライブラリーおよびTOSSメディアは有料コンテンツです。

閲覧のためには別途お申し込みが必要です。

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。