谷和樹の解説

| 一流のプロと素人との差 |

|

先日、「向山塾」に参加しました。

「向山塾」は向山洋一から直接学べるセミナーです。(2023年12月現在)

私も講師の一人です。

向山洋一の文章や映像。

それを「精密読解」して解説します。

若い先生方の発表にコメントもします。

先日の向山塾。

私の講座では「計算スキル」を取り上げました。

「計算スキル」は向山が開発した教材です。

向山は教材開発もプロ中のプロ。

その向山の教材開発を私は30年前から直に習ってきました。

それを向山塾で後進に伝えています。

計算スキルについて、私は塾生たちに課題を出しました。

まず、計算問題を10問示します。

そして、次のように指示しました。

|

この10問を練習させる

計算スキルのページを設計しなさい。

|

その場でノートの新しいページを開かせます。

計算スキルの1ページを設計(デザイン)するのです。

あなたなら、できそうですか?

書けた人からノートを持ってきてもらいました。

100点満点で20点以上なら合格です。

「超あまい」採点基準です。

20点以上ある人には◯をつけて「合格」

20点ない人には?をつけて「不合格」

次々に採点していきました。

多くの人が挑戦してくれました。

ほとんどが「不合格」です。

「合格」したのは、私と一緒に長年向山から学んできたベテランやよく勉強している数名だけ、という感じです。

そもそも10問をどのような順序で出題するのか。

その出題ロジックでほとんどの人が不合格になります。

いずれ計算スキルについて書く機会もあるでしょう。

ここで詳細は書きません。

ここで書きたいのは次のことです。

|

|

「一流」と素人との圧倒的な差

|

現職の教師が数十名挑戦したのです。

束になって教材をつくりました。

それでも初歩的な段階で「不合格」になる。

それが事実です。

さらに「計算スキル」を使って、教室での指導場面を若い先生に実演してもらいました。

若いといっても、中堅以上の実力派の方です。

学校では大変優れた実践をされています。

「計算スキル」の実物を使った模擬授業。

まず、

「計算スキル48番を出しなさい。

出せたら出しました」

と指示した時点でストップがかかります。

なぜ、それがよくないのかが解説されます。

さらに、

「時間は3分です。用意、スタート」

と言ったら、またストップがかかります。

なぜ、それがよくないのかが解説されます。

会場の後方で見ている向山本人も介入してアドバイスをします。

かなり上手なその先生でも、プロの目からみると「数秒おき」に修正点があるということです。

「一流」になりたいと若い頃から思っていました。

教師でも会社員でも経営者でも、どんな仕事でもいいです。

やるからにはその世界の「一流」になりたい。

「一流」ってどんなのかよくわからない。でも、そういう境地に立ちたい。

それが、大学生の頃からの私の感覚でした。

当然ですが一流のプロは素人とは違うことができます。

素人が束になってかかっていっても全くかないません。

私たちは専門職の教師です。

そうした「一流」をめざす感覚を共有したいなと思っています。

|

|

|

| 1 「卒業式の呼びかけ」強圧的な指導 |

一流のプロの指導とはどんなものでしょうか。

私が最初に打ちのめされた指導。

それが向山の「卒業式の呼びかけ指導」です。

「卒業式の呼びかけ」自体には賛否があります。

賛否がありますが、今でもかなり実施されています。

とりわけ小学校では多いようです。

呼びかけや歌は卒業生全員が参加できるからです。

もちろん、実施の見直しを進める学校もあります。

形式的で意味がない!

教師や子供に過度な負担を強いている!

そういう声があるからです。

こんな「呼びかけ」指導を見たことありませんか。 |

1)指導が長い。時には十時間以上!

2)教師が怒鳴る。大声で叱りつける。

3)声の小さい子などを放課後に残して特訓する。

|

素人指導の典型です。

アホまるだしの指導です。

こんなことなら「呼びかけ」なんてやらないほうがマシです。

「呼びかけ」は、もともと斎藤喜博が始めました。

斎藤喜博は戦後の日本を代表するレジェンド教師です。

斎藤は校長として様々な学校改革を進めました。

戦後まもない頃です。

当時の卒業式は形式的でした。

町長の祝辞、来賓の祝辞などが延々と続きます。

これを、本当に子ども主体のものにしたい。

心から感動できるものにしたい。

そういう思いで創られたのが「呼びかけ」です。

そのもともとの思いを離れた「強圧的な指導」があるとしたら悲しいですね。

もちろん、子どもたちが主体的にセリフを考えたり、先生方が柔らかで温かな指導をしている素敵な学校もたくさんあるでしょう。

私は若い頃から先輩方のそんな素敵な指導を見てきました。

だから呼びかけの指導は大好きでした。 |

(谷の呼びかけ指導場面)

|

中でも、向山の「呼びかけ指導」を読んだときは衝撃でした。

詳細は向山の著書『新版 子供を動かす法則』に出ています。

ぜひ読んでください。

とても大切なので、ポイントを整理してみますね。

なぜ大切かというと、

|

|

他の指導場面に共通する汎用的な「指導原理」

|

|

が含まれているからです。

|

|

|

| 2 「卒業式の呼びかけ」向山の指導 |

|

まずポイント1はこれです。

|

|

ポイント1:各クラスでセリフを覚えてきていること

|

当たり前のようですが、とても大切です。

これは

|

|

レディネスをそろえる

|

ということなのです。

他の指導でも同じです。

例えば、跳び箱で「跳べる子」と「跳べない子」が混ざっているとします。

その状態で「美しい跳び方」をめあてにすることはできませんね。

だって、跳べていなければ美しいもなにもないです。

だから、まずは全員を跳ばせます。

腕のいい教師は、跳ばせるだけなら3分で指導できます。

だからこそ「美しい跳び方」をみんなで追究できるのです。

呼びかけ指導では3〜4クラス100人の子供がいます。

まずは各クラスでセリフを覚えていなければ、全体指導は成り立ちません。

|

|

ポイント2:観点を端的に「2つ」言う

|

これは「2つ」以下でなければなりません。

「3つ」だと多いのです。

100名もの子供がいます。

「3つ」のことは覚えられない子が必ずいます。

向山の場合は次の2つでした。

|

1)しっかりと言いなさい。

※当日は400名もの人の洋服に声がすいとられる。

洋服に負けないようにしっかりと言いなさい。

2)前の人の声が「体育館のはじまで届いたな」と思ってから次の人が言いなさい。

※声は届くのに時間がかかります。

2秒くらいはかかります。

|

つまり、「しっかりとした声」と「前と間を空ける」です。

※印の説明を「趣意説明」と言います。

|

|

ポイント3:例示する

|

2つを言っただけでは分かりません。

最初から言わせながら、逐一ストップをかけます。

「しっかりとした声」

「前と間を空ける」

についてやり直しをさせます。

教師も見本を見せます。

そうやって「良いイメージ」を具体的に教えるのです。

この例示は最初のほうのセリフ数個でOKです。

長くやってもダレるだけです。

呼びかけの最後までやる必要もありません。

数分でやめます。

|

|

ポイント4:自分のセリフの練習をさせる

|

そして、

「全員、自分のセリフを言ってごらんなさい」

と一斉に練習させます。

「自信のある人は座りなさい」

等と加えてもいいでしょう。

ここまで、練習開始から5分程度です。

このスピード感が必要です。

|

|

ポイント5:全体を通す(1回目)

|

個別練習させたら、一度全体を通します。

「一度、全体を通してやってみます。どうぞ。」

そう指示して、今度は最後まで言わせます。

さて、この後がポイント中のポイントです。

|

|

ポイント6:個別評定する(1回目)

|

有名な場面です。

この場面だけ聞いたことがある人もいるのでは?

次のように、該当の子どもを立たせて、どこが良くないのかを告げるのです。

|

これから番号を言います。自分のセリフの番号を言われた人は起立しなさい。

1番、3番、5番、6番・・・99番、101番、105番。

あなた方の声は聞き取れません。

もっと大きく言いなさい。

わかったらすわりなさい。

|

|

|

また番号を言います。言われたら立ちなさい。

2番、3番、7番、9番・・・

あなた方のセリフの出方は早すぎるので、前の人の声とダブっています。

もっとおそく出なさい。

わかったらすわりなさい。

|

こうして、個別に番号を言って立たせ、具体的に指導します。

もちろん、最初に示した「2つ」の観点についてです。

ところが、向山はさらに、いきなり「3つ目」を付け加え、立たせるのです。

|

また番号を言います。言われたら立ちなさい。

9番、12番、15番、16番・・・

あなた方のセリフは、切れ目がありません。

ひとことひとこと、区切るように言いなさい。

|

これは、抜き打ちです。

「切れ目のことは聞いてないよ」

って子どもたちは思うでしょうか。

いいえ、そうはなりません。

向山は、ここで指導を変化させるのです。

|

9番言ってごらんなさい。よし、合格。

12番言ってごらんなさい。そうです、合格。

|

このように数名にその場で言わせ「合格」させます。

最初から3つを示すのではなく、こうして一個だけ増やし、結果的に3つにするのです。

そして個別評定の最後ですね。

|

次に番号を言います。言われたら立ちなさい。

4番、8番、10番……。(間をおく)

第1回目は合格です。大変上手でした。

|

さきほど「切れ目」を付け足しました。

そのうえで「次に番号を言います」と言うのです。

言われた子どもたちは、「何か注意されるはずだ」と思います。

だからこそ、この最後のグループは「とびあがって」喜ぶわけです。

この「個別評定」の指導に向山がかける時間は、

|

|

3分程度

|

です。

番号はものすごいスピードで言っていきます。

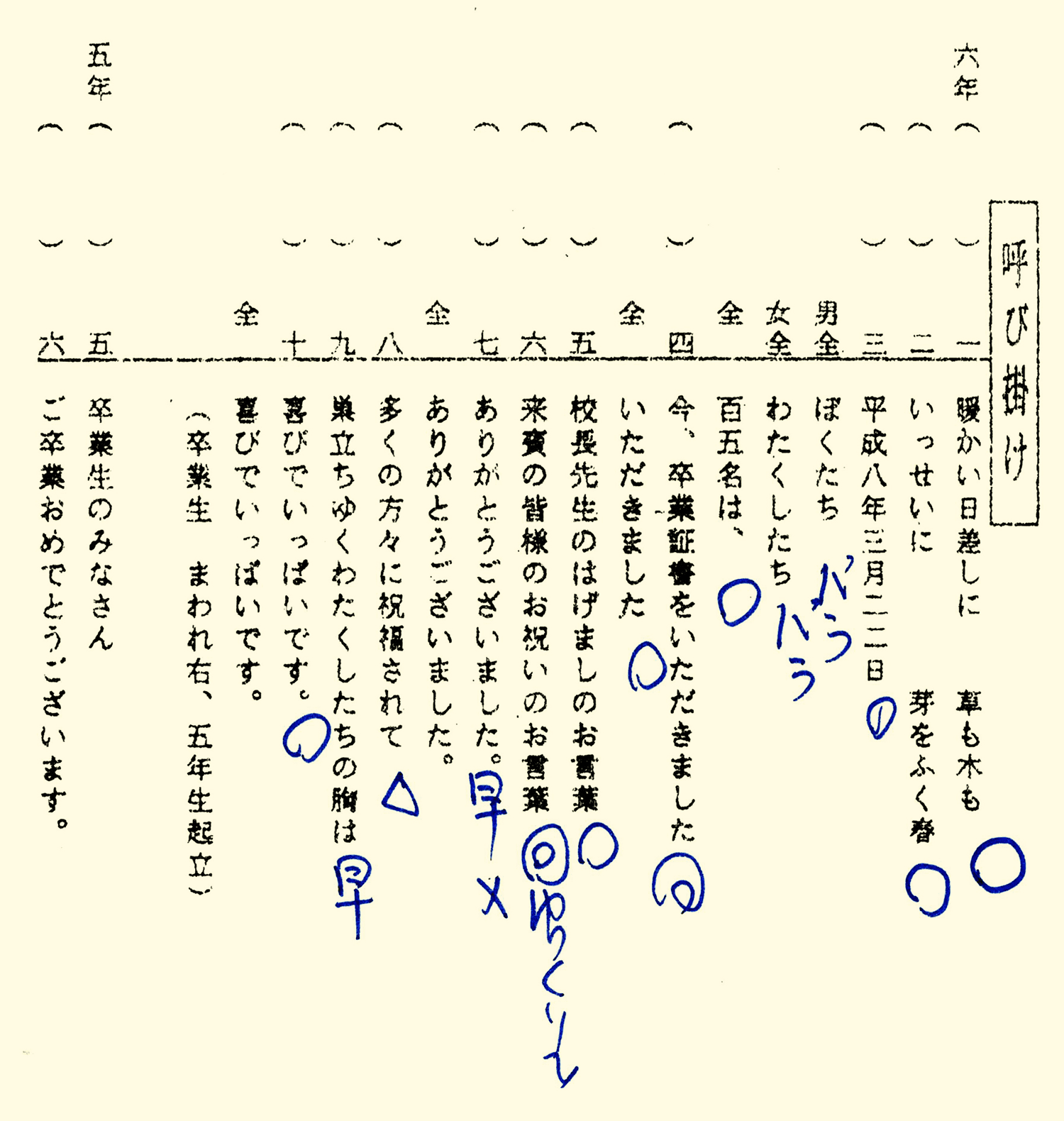

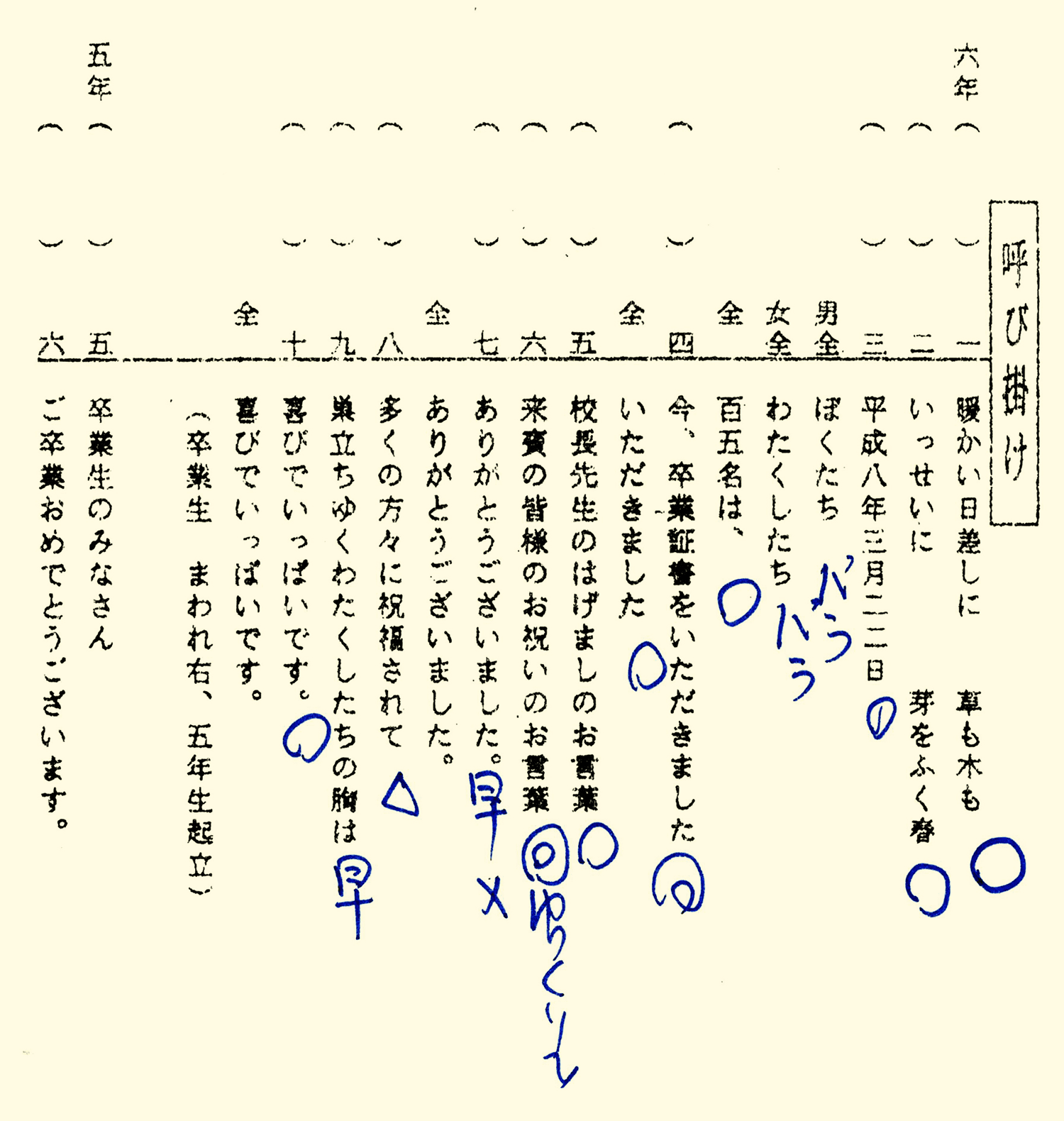

全体を通して言わせているときに、台本に全員分の書き込みを向山はしたわけです。

その書き込みをした台本の実物が残っています。

|

|

|

書き込みの仕方は、あなたがやりやすい形でかまいません。

向山の書き込みを参考にしながら、自分にとってできるだけ素早く正確に評定できる方法を考えてみて下さい。

|

|

ポイント7:全体を通す(2回目)

|

2回目の通しです。

子ども達の言い方は激変します。

向山の文章を引用すると、

「自分一人のことを先生は聞いている」

「注意された所を直さなくては」

と思っているからです。

さて、次が「ポイント中のポイント中のポイント」です。

|

|

ポイント8:個別評定する(2回目)

|

ここで2回目の個別評定をします。

向山の文章をきちんと読んでいないと、多くの人が、1回目と同じような方法で評定をしてしまいます。

私もそうでした。

向山の2回目の評定は、1回目と全く違います。

ロジックが完全に違います。

|

これから番号を言いますから。言われた人は起立しなさい。

1番、3番、4番、6番……99番、100番・・・

(およそ9割ほどを言う。最後の番号を言って、3秒ほど黙って、子どもたちの顔を見渡す。シーンとして、水を打ったような静けさである。私は大きな声で次のように言う)

以上の人は、大変すばらしかったです。

(そしてたたみかけるようにことばを続ける)

今日の練習を終わります。

|

いかがでしょうか。

1回目と2回目とでは、ロジックが逆なのです。

|

1回目は、ほとんどの人が注意された。

2回目は、ほとんどの人がほめられた。

|

2回目にほめられたほとんどの子は、うれしいでしょう。さらなる高みをめざします。

2回目にほめられなかった1割の子は、悔しいでしょう。

だからこそ、翌日の練習がさらにさらに激変するのです。

ここまで、「通し」の時間を除くと、指導にかかった時間は10分程度です。

ここまでの指導、合唱であれ、合奏であれ、ダンスであれ、様々な場面で応用できます。

さて、翌日以降の指導です。

向山の呼びかけ指導は、あと2回あります。

実はここまでが一流のプロの指導。

翌日以降のあと2回、ここから先こそが「プロ中のプロ」の指導であり、中核中の中核なのです。

それは「教師の評定」がメインではありません。

子どもたちの力を引き出し、子どもたち自身にさらに工夫させ、自分たちで創り出していく読み方へと飛躍させていくのです。

そのヒントは向山の著書にあります。

ぜひ挑戦してみてください。

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。