谷和樹の解説

| 騒乱状態になる夢 |

|

夢はみますか?

「将来の夢」ってことじゃなくて。

夜に寝ているときのあれ。

「レム睡眠」という浅い眠りのとき。

そのときに見る、あの「夢」です。

私は昔からよく見ました。

子どもの頃からです。

「夢は"白黒"だ」

という人もいると聞きます。

私の場合は

「フルカラー」

というのでしょうか。

「総天然色」

というのでしょうか。

非常にリアルです。

完全に現実の経験に思えます。

夢を見ている間、

それを現実と区別するのは、ほぼ全く不可能です。

実に様々な夢を見ます。

代表的なものとしては、

|

1 完全に内部を熟知している複雑な構造物の中で同僚とイベントとか授業とかの準備をしている夢。

2 よく知っている地形を歩きながら、何か間に合いそうにない約束のために必死に戦略を練り続ける夢。

3 非常に高い崖、または建物から、いきなり飛び降りて空中を滑空する夢。

|

などなど、様々あるのですが、

何と言っても数が多く、かつ印象的なのはこれです。

|

|

授業をしている夢

|

これが、極めてリアルなのです。

小学校の教室で授業をしているケースが多いです。

多くは自分の担任の教室に感じます。

でも、飛び込み授業的なこともあります。

ごくまれに、

「楽しい授業」

の夢も見ます。

ですが、ほとんどの場合は、その逆なのです。

担任の教室の場合。

当然ですが、

|

|

ちゃんとした「しくみ」

|

を、担任の私はつくりあげています。

いや、つくりあげているハズです。

ですので、安定して、落ち着いて授業が進む。

普通はそうに決まっています。

ところがです。

なぜか指示が通らない。

なぜかまったくコントロールされない。

なぜか次々に崩れていく。

私の声が徐々に荒くなります。

やがて少しずつ指示が「キツい」トーンになります。

それでも子どもたちは動きません。

私は声をさらに荒げはじめます。

やはり子どもたちは動きません。

「騒乱状態」となっていきます。

そして、あろうことか、ついに、

「大声でどなりつける」

その瞬間が来るのです。

大声を出すために、口を開け、

空気を肺に吸い込み、

腹に力を入れ、

強烈にどなろうとした、

まさにその瞬間。

教室の後ろのドアが

「ガラッ」

と開きます。

そして、なんと、なんと、信じられないことに、

「向山が入ってくる」

のです。

向山が入ってくるのと、

私がどなり声を出すのが同時。

「ああーっ、やってしまったー」

と思ったその瞬間。

目が覚めます。

息は荒く、

じっとりと冷や汗をかき、

天井を見つめたまま、

しばらく、呆然とし、

ようやく

「夢か・・・」

と気づくのです。

念のため、

私は小学校教師生活22年。

新卒からの2〜3年はともかく、

中盤からは、ほとんど全くどなっていません。

後半の十数年は、どなるどころか、叱ることも、声も荒げることさえ、ほとんどありませんでした。

非常に落ち着いたムードの中、楽しい学級の授業が展開されていたのです。

その私が、この

「どなった瞬間に向山」

の夢を見る。

それが一度や二度ではありません。

いったい何のトラウマなんだ、と思います。

さすがに、最近になってこの夢は減りました。

ただ、次のような夢は見るようなのです。

「誰かに長々と説教をしている。

やがて、どなり出す」

「何か大きな集団に、

厳しく指示を出している。

やがて、どなりだす」

いずれも、自分で大声をあげて、目がさめます。

いったい何でしょうね。

問題なのは

「深酒をしたとき」

です。

こういうタイプの夢をみる確率が高い。

酒を飲むとろくなことはありません。

イビキはかきやすくなる。

「アセトアルデヒド」ができて、眠りが浅くなる。

睡眠の質が悪くなる。

悪い夢をみる。

みなさんも気をつけてくださいね。

あ、私だけですか、そんなアホな夢みるのは。

|

|

| 1 「しくみ」をつくる大切さ |

|

担任は、

|

|

ちゃんとした「しくみ」

|

をつくります。

若い先生ほど、この「しくみ」が苦手な傾向があります。

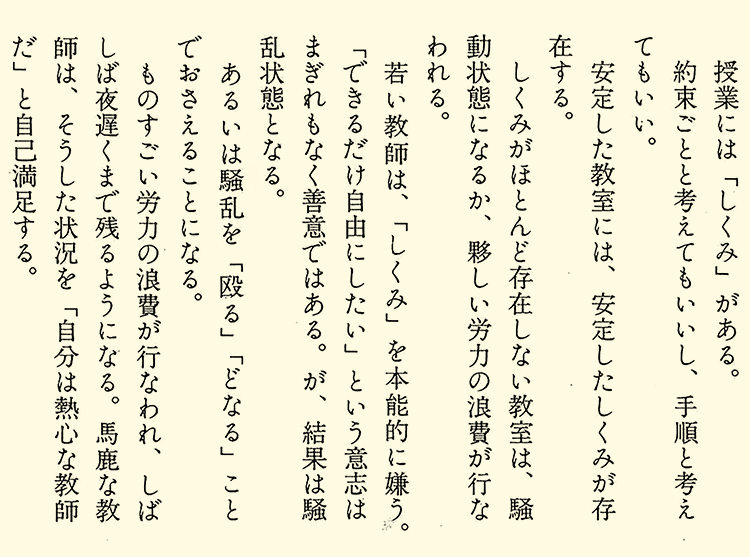

向山の文章を引用します。

|

|

|

|

まず、

|

|

授業には「しくみ」がある

|

|

ということです。

|

|

しくみ=約束ごと=手順

|

|

と、向山は説明しています。 |

|

安定した教室には、安定したしくみが存在する。

|

わけです。

とりわけ次の記述が印象的です。 |

若い教師は、「しくみ」を本能的に嫌う。

「できるだけ自由にしたい」という意志はまぎれもなく善意ではある。が、結果は騒乱状態となる。

あるいは騒乱を「殴る」「どなる」ことでおさえることになる。 |

まさに私の「夢」のような状態になるわけです。

この「しくみ」にはいろいろあります。

|

「係と当番」のしくみ

「教室のきまり」を守るしくみ

「席替え」のしくみ

|

などなどです。

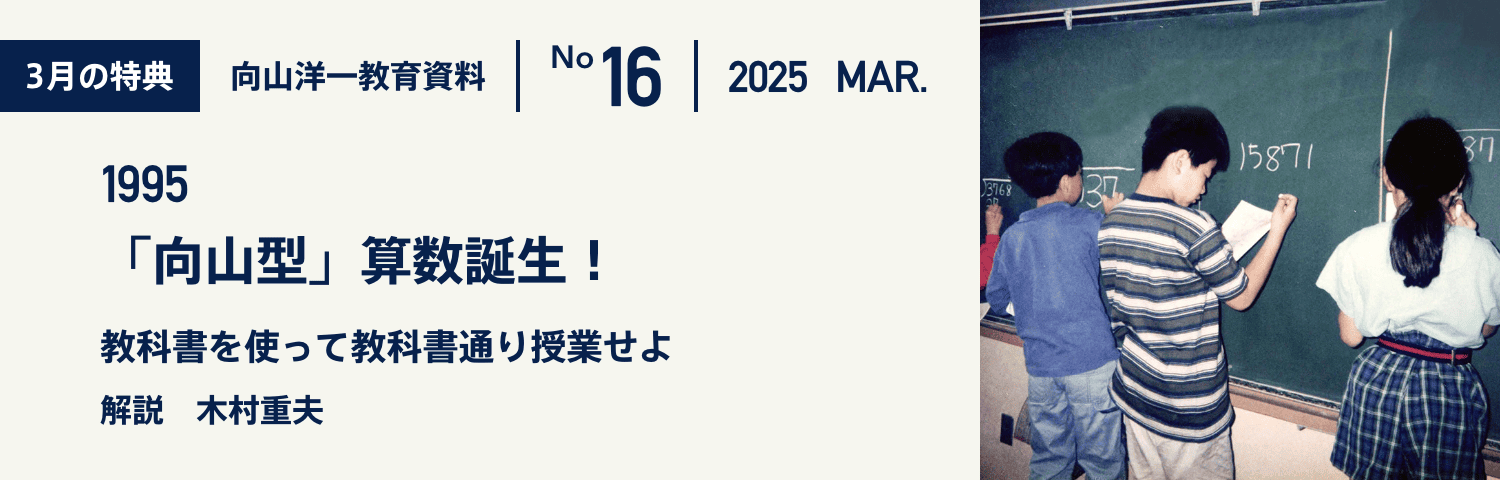

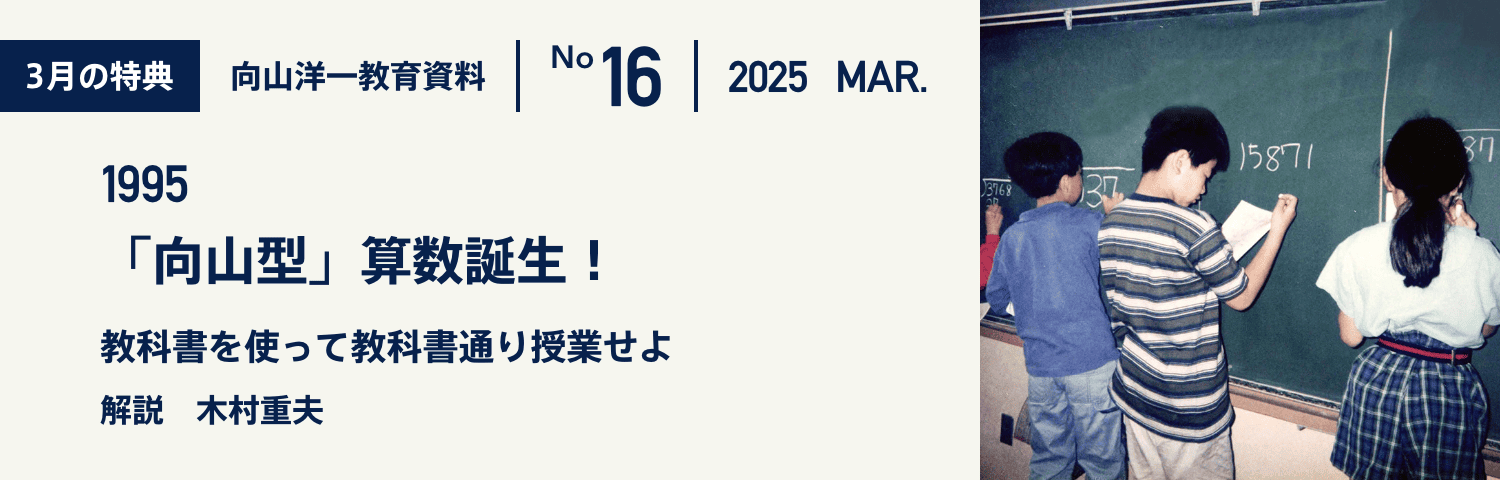

中でも、向山が1995年に発表した

「授業のしくみ」

は、ぜひ学んでおきたいところです。

|

|

向山型算数

|

|

と呼ばれます。

※メルマガ編集部によれば、これが発表されたのが1995年で30年前。「向山型算数」という名称が使われるようになったのは1997年から、とのことでした。

|

|

| 2 向山型算数は「教科書を教える」 |

向山型算数というのはどのようなものなのでしょうか。

それは、一言で言えば

|

|

教科書を教科書どおりに教える

|

そういう方法です。

この指導法を向山が発表するまでは、こう言われていました。

|

|

算数の授業では教科書を見せないようにしなさい

|

教科書を見ると答えが載っているからだ、というのです。

あるいは、こうも言われていました。

|

「教科書を教える」のではありません。

「教科書で教える」のです。

|

|

これについて、向山の文章を見てみましょう。

|

私は、原則として「教科書で教える」べきだと考えている。

しかし、それには、絶対の条件が必要だ。「教えることのプロ」であるという条件である。

|

もし、プロの腕を持たない教師が

「教科書を見せない」

とか、あるいは、

「教科書で教える」

ということにこだわるとどうなるでしょうか。

まず、ほとんど100%、次のようになります。

|

|

1)進度が大幅に遅れる

|

|

最後の3学期のギリギリになって、まだ単元が2つぐらい残っていたりします。

|

|

2)子どもに実力がつかない

|

とりわけ、できる子とできない子の差が激しくなります。

市販テストの平均点は60点〜70点あたりを低迷します。

下手すると40点くらいのときもあります。

ところが、向山が提案した

|

|

「教科書を教える」

|

というこの方法をトレースすると、この2つが両方とも改善されるのです。

進度はスムーズになります。

12月から1月ごろに教科書が終わります。

あとはゆったりと復習の時間をとることができます。

市販テストの平均点は毎回95点以上になります。

ほとんど全員が100点。

最初は5点10点しかとらなかった算数の非常に苦手な子が、50点、60点をとるようになります。

やがて、80点、90点。

数か月で100点をとり、飛び上がって喜ぶ。

私のクラスでも、そんなドラマが生まれました。

6年生を担任したときです。

算数の授業が終わった瞬間、ある女の子が言いました。

「谷先生!谷先生の授業、

塾の先生より分かりやすいよ!」

それを聞いた私はにっこり笑って答えました。

「そうかい?ありがとう。

でもね、それはあたりまえだよ。

先生はプロだから」

女の子は

「へーっ」

という感じで目を丸くしていました。

今思い返すと生意気ですね。

向山の文章のマネをしたのでしょう。

恥ずかしい限りです。

プロというからには、

「教科書を教える」方法だけではなく

「教科書で教える」方法でも効果をあげないといけませんね。

でも、当時発表された

「向山型算数」

その方法を取り入れた、私自身の実感としては

「どの子もできるようにさせている」

という確かな手応えがあったのです。

|

|

| 3 向山型算数の具体的な「しくみ」 |

ところで、「教科書を教える」といっても、簡単ではありません。

まず、算数の教科書の「構造」を分かっている必要があります。

基本は、

|

|

例題、類題、練習問題

|

という構造と、その意味です。

他にも、教科書を構成するすべてのパーツには一つひとつに意味があります。

ここでは詳しく書きません。

今月の付録冊子とか、あるいはお近くのサークルとかで、ぜひ学んでみてください。

さらに、次のような「しくみ」もあります。

|

|

1 授業の開始をどうするか

|

|

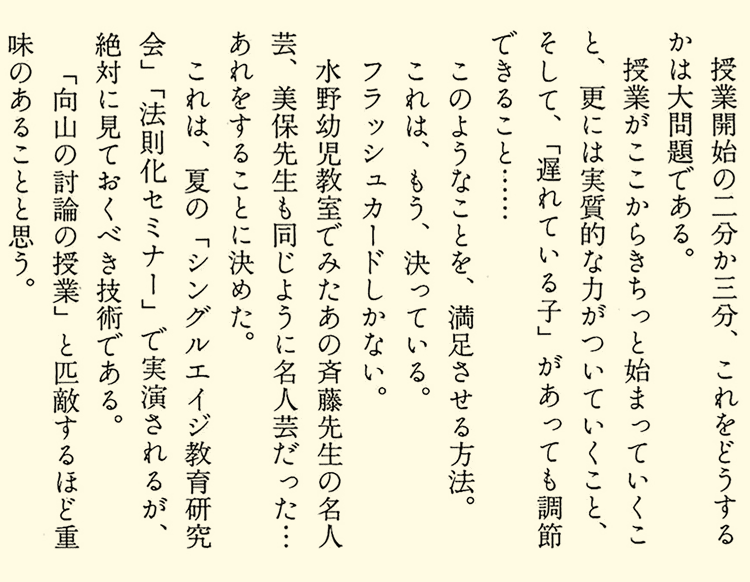

向山型算数をはじめた当初の向山は、これを

|

|

フラッシュカード

|

で組み立てました。

今は、フラッシュカードは非常にたくさんの種類があります。

向山が監修し私も設計に関わった

|

正進社のフラッシュカード(メクリカ)

(https://www.seishinsha.co.jp/book/detail.html?id=sAL021d)

|

などもあります。

とても便利です。

向山は次のように書きました。

|

|

|

常にフラッシュカードで始めるのではありません。

フラッシュカードは有力な方法の一つです。

チャイムが鳴ったらすぐに教室行く。

教室に入ったら、間髪をいれずに、

「はいっ」

と言ってフラッシュカードをめくるだけです。

子どもたちはすぐに声を出していきます。

教室はあっという間に授業モードになります。

「すぐに黒板に問題を書く」

という方法もあります。

「すぐに教科書を開いて読ませる」

という方法もあります。

大事なことは

「ダラダラとした挨拶」

とか、

「長々とした説明」

とか、

そういうので始めないということ。

|

|

すぐに、授業の本題に入る

|

|

これがポイントです。

大切なしくみの2つ目はこれです。

|

|

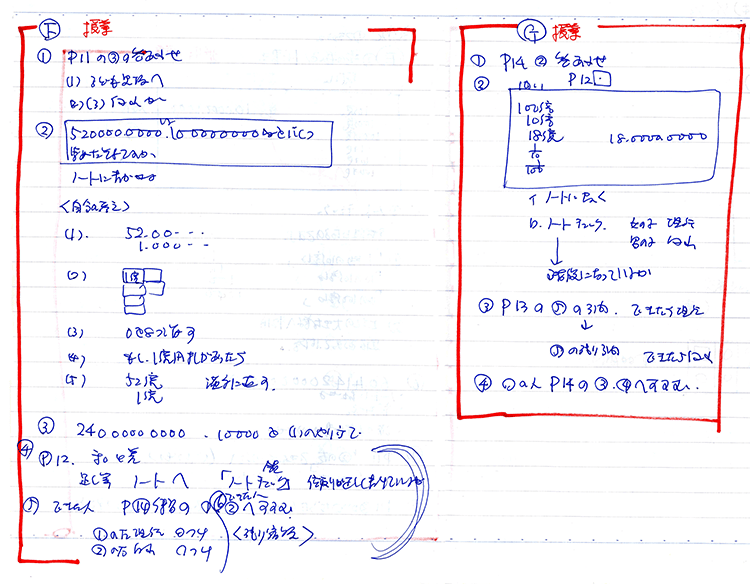

2 ノートの書かせ方をどうするか

|

これはとても、とても、とても、大切です。

たとえば次のようなことです。

|

1)毎時間「日付とページ」を書く。

2)ページは「赤枠」で囲む。

※1)2)は後で復習しやすくするため

3)鉛筆は濃いめのものを使う。

4)赤ペンではなく、赤鉛筆を使う。

※3)4)はきれいに書けるため

5)線は「ミニ定規」で引く。

※計算ミスが減るため

6)間違いは消しゴムで消さない。

×をつけて残し、近くにやり直す。

※同じミスをしなくなるため

7)「補助計算」を堂々と大きく書く。

途中式も省略しないで書く。

8)計算と計算の間は2行以上空ける。

隣の計算とは指2本分空ける。

※7)8)は計算ミスが減るため

9)日付や学習内容が変わったらページを変える。

※見やすいノートになり復習しやすくなるため

10)教科書のすべての問題を解いてある。

11)教科書には「できた印」「できなかった印」があり、

それとノートの◯×が対応している。

|

言うまでもありませんが、これらの「しくみ」を

「一度に全部教える」

のではありません。

1)〜4)あたりを授業開きに。

5)〜6)あたりを4月当初までに。

それ以降は、しかるべきときに、しかるべきタイミングで教えていきます。

一つひとつが身につくのにも時間がかかります。

教師は叱るのではありません。

やさしく点検したり、

予告して「やりなおし」をさせたり、

粘り強く教えていくのです。

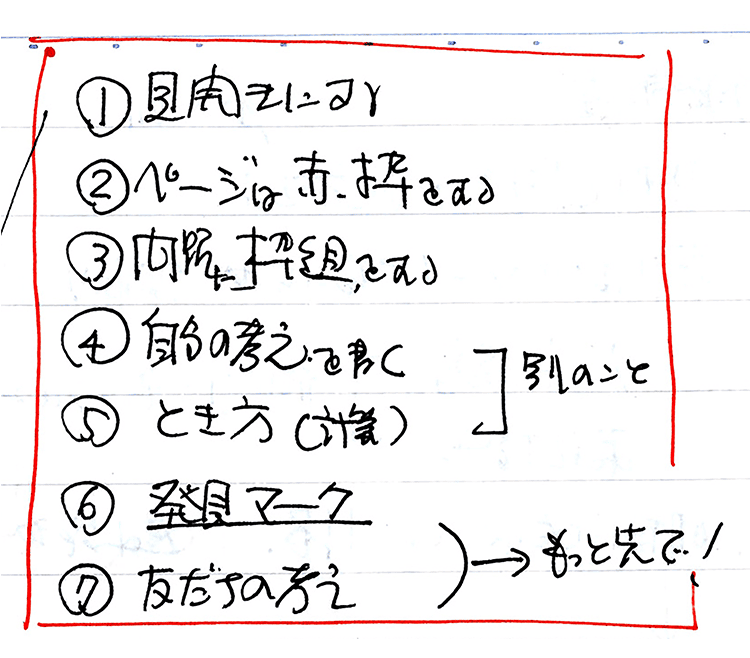

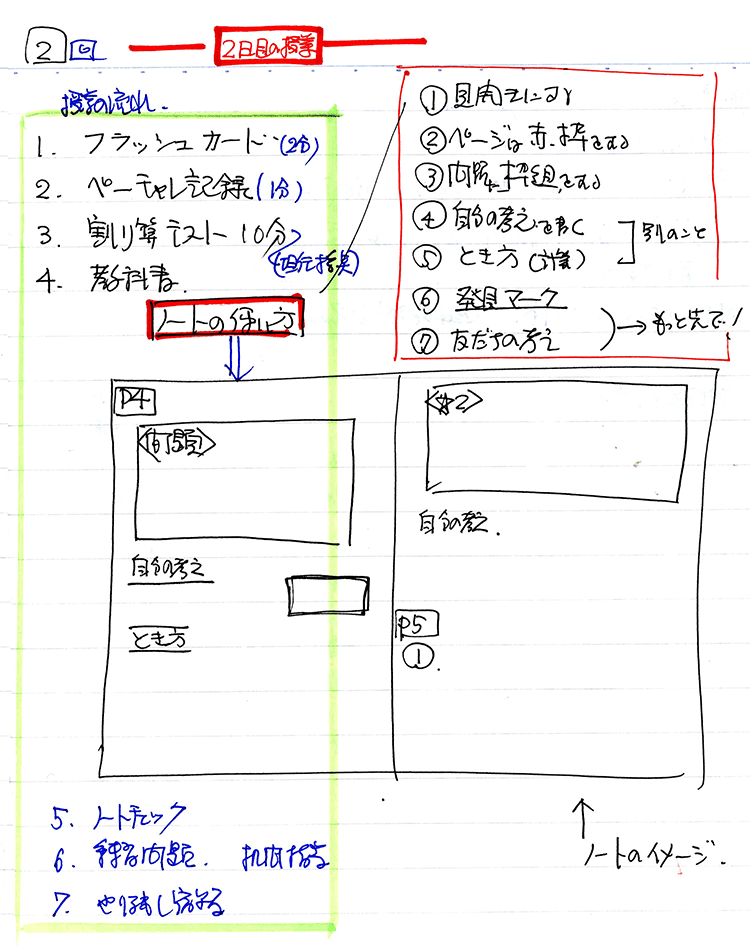

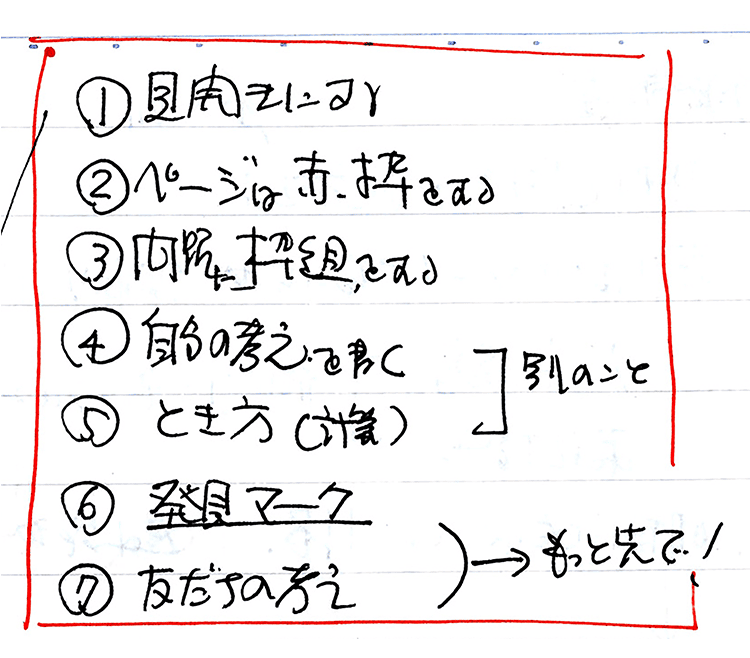

向山は、4月当初の算数授業を準備するためのノートに、次のメモを書いています。

|

|

|

|

さて、「しくみ」の3つ目です。

|

|

3 全体の流れの大枠をどうするか

|

|

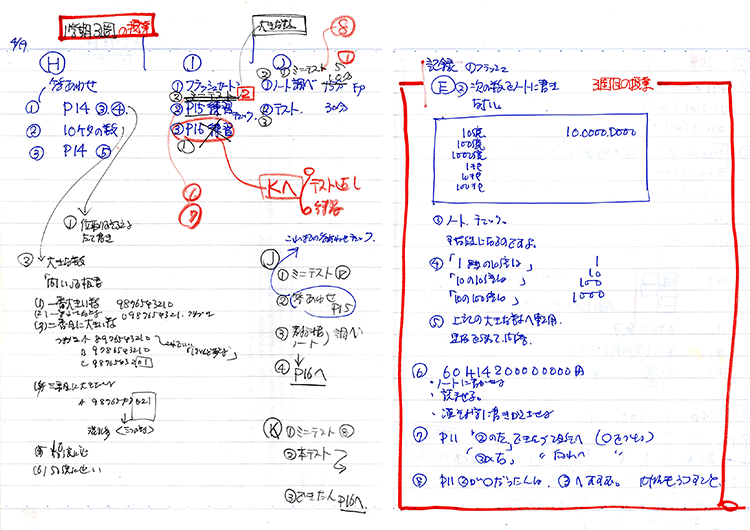

向山が授業開きから2時間目の計画を書いたメモを紹介しましょう。

|

|

|

7段階ありますが、大きな枠組みとしては5つ程度です。

|

1)フラッシュカード(2分)

2)ミニテスト(5〜10分程度)

3)教科書(問題・自分の考え・解き方)

4)ノートチェック

5)練習問題

|

|

いつも、このように「固定して」進めるのではりません。

次のような向山メモもあります。

|

|

見にくい人は拡大して見て下さい。

「一学期3週の授業」

とあります。

おそらくEから、F、Gと時間が進むのだと思います。

このEFGの指導の流れが「超具体的」です。

その後に、HIJKと進むのでしょう。

ここからは「練習」のページが増えるために、組み立てを変えているように見えます。

非常に緻密です。

このような授業の

|

|

しくみ

|

|

それをみなさんは考えたことがありますか。

ちなみに

「向山型算数」

という学術的な名称があるわけではありませんよ。

向山が初めて提唱したからそう呼んでいます。

多くの地域や学校で、例えば、次のようなことが言われていませんか?

|

1 教科書は最初から見せないほうがよい。

2 子どもたちに合った問題を教師が考えて与えるべきである。

3 最初は子どもたちに「自力解決」させることが大切である。

4 みんなで話し合わせ「練り上げ」ることが大切である。

5 板書は「構造的」に書き、1時間の足跡を残すのがよい。

|

向山が提唱した

「向山型算数」

では、上の1〜5の指導法と、

「全く正反対」

のことを主張しています。

|

1 教科書は授業の最初から最後まで見せる。

2 教科書の問題はそのまま解かせる。

3 最初は例題を一緒に解く。

4 話し合いはほとんどしない。

5 板書は全く構造的に書かない。

|

|

それなのに、です。

|

1 子どもたちが「算数大好き!」になる。

2 勉強のできない子が90点、100点をとる。

3 算数のノートがとても丁寧で美しくなる。

4 「算数の時間が待ち遠しい」という子が続出する。

|

いったい、これはなぜなのでしょうか

ぜひ、各地で考えていただきたいテーマです。

なお、今回は取り上げませんでしたが、このときの向山提案は「T・T」というしくみに対する問題提起でもありました。

今月の付録に資料が掲載されていることと思います。

そちらも合わせてご覧ください。

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。