谷和樹の解説

| 日本のボランティア活動 |

|

| 1年前のニュース(2024年5月16日)によると、 |

現金の落とし物

228億4568万8596円

|

これが、なんと

「過去最多」

になったというのです。

(https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20240516b.html)

・・・すごい金額です。

警察庁によれば

「国民の間に、現金を持ち歩きたいという心理が根強いことや、キャッシュレス決済の普及によって、現金を使用する機会が減り、財布の中に現金が残ったままであることなどが一因として推察される」

のだとか。

いや、そうかも知れません。

でも、ポイントはそこじゃないでしょ。

その金額が

「警察に届いた」

というのが、驚きなのです。

現金を拾ってもフトコロに入れない。

自分のものではないから警察に届ける。

そういう文化が根づいているのでしょう。

嬉しいですよね。

日本はそもそも「助け合いの文化」です。

江戸時代。

米沢藩の上杉鷹山。

その「三助の思想」は有名です。 |

|

自助・共助・公助

|

これです。

そういえば、菅義偉元首相。

この言葉をキャッチフレースにしていましたね。

あるいは二宮尊徳もいます。

|

|

五常講

|

という助け合いのしくみをつくりました。

互いに助け合うお金の貸し借りです。

五常っていうのは

「仁・義・礼・智・信」

この五つの道徳心を担保にしてお金を貸すのです。

詳しく書きませんが、興味のある人はこの本をどうぞ。

|

|

童門冬二『二宮尊徳の経済学』 PHP 2013年 p.55

|

江戸時代には、一般の町の人々も

「助け合うのがあたりまえ」

だったようです。

|

石川英輔・田中優子

『大江戸ボランティア事情』

講談社 1996年

|

|

この本にもそうした様子が載っていて面白いです。

ところで、私は「超」のつく「ど田舎」に住んでました。

田植えが近づくと、

|

|

みぞぶしん

|

|

とか

|

|

あぜやき

|

とかいわれる作業に出ます。

日曜日の早朝です。

他に、何度も「草刈り」がありました。

秋祭りが近づけば神社のそうじです。

いずれも、休みの日です。

朝からみんなでやるのです。

祭りの準備などは夜通しです。

地域コミュニティとして、とても意味がありました。

素敵だなと思います。

でも、こういうのは減っていくかも知れませんね。

とりわけ都市部では、ほとんど見ません。

江戸時代の社会に戻るのは難しいでしょう。

さみしいですが、でも、日本人はイザとなれば動きます。

例えば、

|

|

防災ボランティア

|

です。

災害の多い日本。

ボランティアの活動はテレビでもよく見ます。

これも昔からありました。

1923年の関東大震災。

大学生たちが地震直後から救援活動をはじめています。

(https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0026010560_00000)

1948年の福井地震。

1990年の雲仙噴火。

いずれも、ボランティアの支援活動がありました。

助け合いの気持ちが、ごく自然にあったのでしょう。

1995年の阪神・淡路大震災は

|

|

防災ボランティア元年

|

といわれています。

全国から非常に多くの人達が駆けつけたからです。

2011年の東日本大震災。

ボランティア活動はさらに活発になりました。

今では、災害のときのボランティア活動は様々なNPOが調整をおこなっています。

日本の社会にはボランティアのDNAがある。

そういっても良さそうです。

ところが、です。

学校ではどうでしょうか。

ボランティアを、授業でほとんど取り上げません。

|

|

ボランティアは教わるものではない

|

と言う意見もあるようです。

そうかも知れません。

学校教育でボランティアを教える。

そのことに「気持ち的なモヤモヤ」があるようなのです。

でも、本当に教えるべきではないのでしょうか。

実は、学校でもちゃんと教えることになっています。

まず、学校教育法。

|

第31条

(前略)特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。

|

|

そして学習指導要領。

|

総則の第6「道徳教育に関する配慮事項」

(前略)ボランティア活動、自然体験活動、地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。

|

|

総合的な学習の時間

(前略)ボランティア活動などの社会体験(中略)などの学習活動を積極的に取り入れること。

|

|

特別活動

(前略)ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。

|

「ボランティア活動」ってハッキリ書いてあります。

でも、実際にはあまり実施されていないのでは?

|

|

| 1 「人のためになる学習」に誇りを感じる |

|

|

ジュニア・ボランティア教育

|

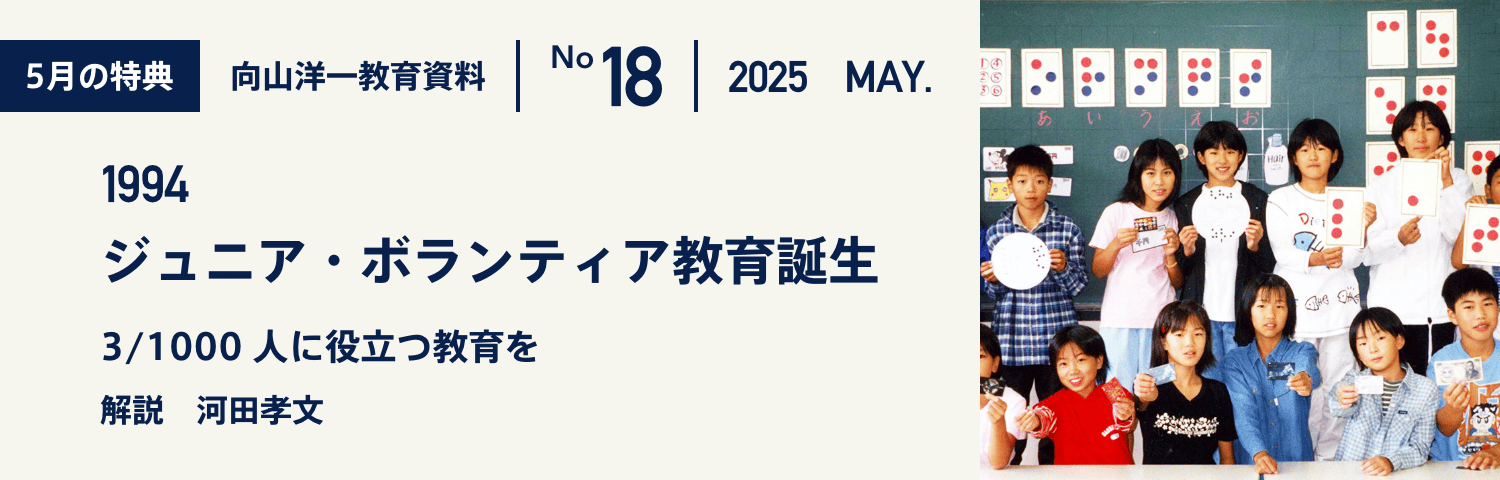

これを向山が構想したのは1994年です。

当時の学習指導要領(平成元年版)には、まだ「ボランティア活動」の文字はありません。

道徳・特活・総合に「ボランティア活動」が入ったのは平成10年版(2002年施行)からです。

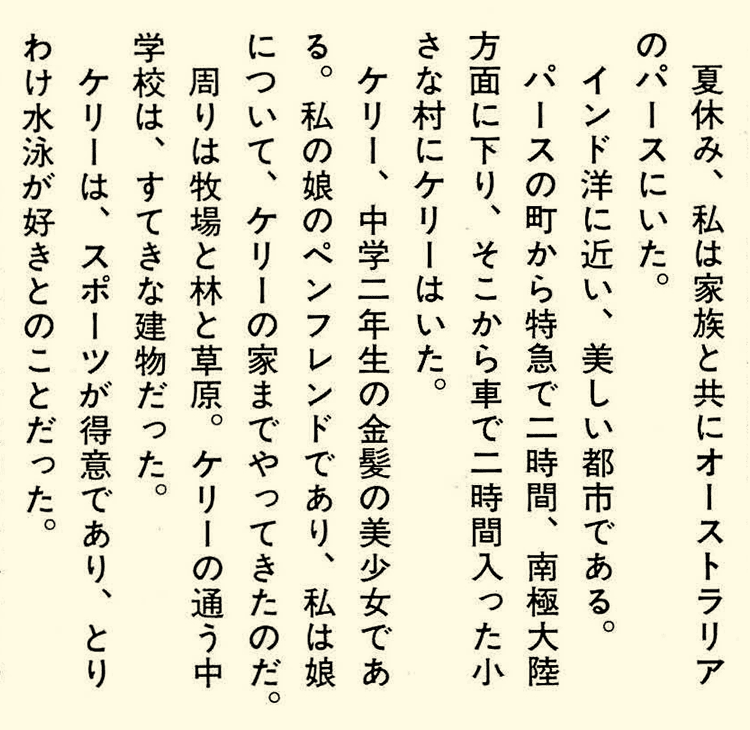

向山がそれを着想したのはオーストラリアです。

娘のペンフレンドに会うために家族で旅行したのです。

|

|

|

そこでケリーが、あることを

「誇らしげに」

話すのを向山は聞くのです。

|

|

|

|

「人のためになる」学習

|

ケリーはそれを学習したのです。

学習をした結果「資格」をとりました。

そしてそれを

|

|

誇らしげに語った

|

わけです。

向山は気づきます。

|

|

日本の子どもたちには、こうした場面がない

|

いったい、なぜ、ないのでしょうか。

さっき、私は書きました。

|

|

ボランティアは教わるようなものではない

|

|

学校教育でボランティアを教えることに、

「気持ち的なモヤモヤ」がある。

|

でも、日本人の中には、もともと「助け合い」のDNAがあったのでは?

それに、かつて、おじいちゃんが子どもの頃には

「助け合いましょう」

って学校でもしっかり教えていたのでは?

戦前の教育です。

向山は書きます。

|

|

|

日本が戦争に負けたとき、教育も変化しました。

|

|

国のために汗を流す

|

ということが否定されます。

自分自身のために勉強することが良いことになります。

それは、もちろん良いことです。

しかし、100対0ではありません。

|

|

国や地域のため、人のために役立てる教育

|

これもまた、ある程度の割合で必要だと思うのです。

海外の教育ではボランティア活動を重視しています。

MIT(マサチューセッツ工科大学)などの入学条件にも「ボランティア活動」などがある、と聞いたことがあります。

全く同じことを中国の北京大学でも聞きました。

入学のためにボランティアをやるのでは本末転倒?

そういう感覚もありますよね。

でも、そうした大学では、やはりボランティアなどに汗を流した経験をもつ人材を合格させたい、ということなのでしょう。

|

|

| 2 何のために勉強するの? |

「何のために勉強するの?」

子どもに聞かれたら、どう答えますか?

多くの人は

|

|

自分のために勉強するんだよ

|

って答えます。

それは、もちろん正しいです。

自分の夢を実現する。

そのために、努力するのです。

自己実現は人生の生きがいの根本です。

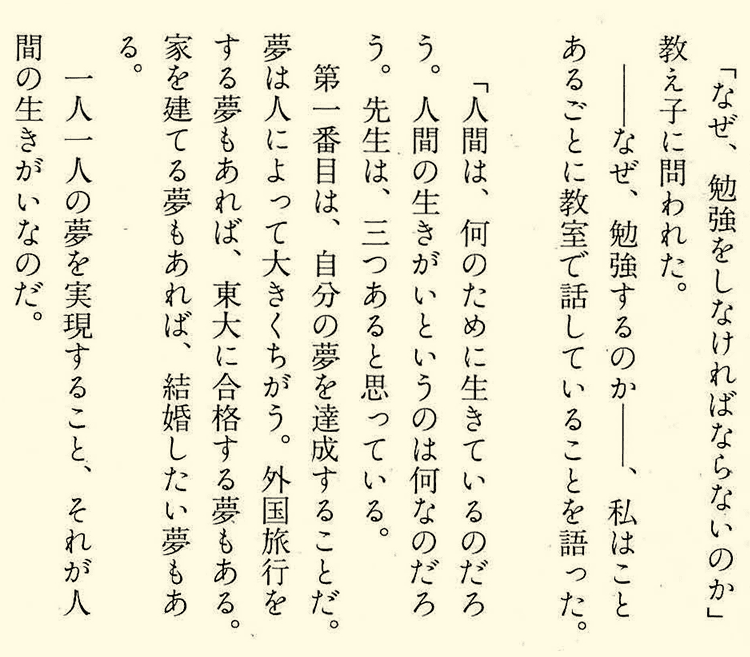

向山は、教室で次のように語っていました。

|

|

|

自分の夢を実現することです。

それが1番です。

2番目。

|

|

自分の可能性を伸ばすことです。

人間は、そもそも

「学習する存在」です。

学習すること、それ自体を楽しいと感じる生物なのです。

だからこそ、地球上で進化してきたのでしょう。

生まれた子どもは、始めから好奇心いっぱいです。

赤ちゃんは、それが何の得になるのか分かりません。

でも、わからなくても、なんでも知りたがります。

なんでもできるようになりたがります。

80歳のおばあちゃんも同じ。

伸びていく途上で死んでもかまいません。

自分の可能性を伸ばすこと、それ自体が嬉しいからです。

そして3番目。

|

|

人の役に立つことです。

それが人間の生きがいなのです。

この部分の教育を、学校のカリキュラムに入れたいものです。

|

|

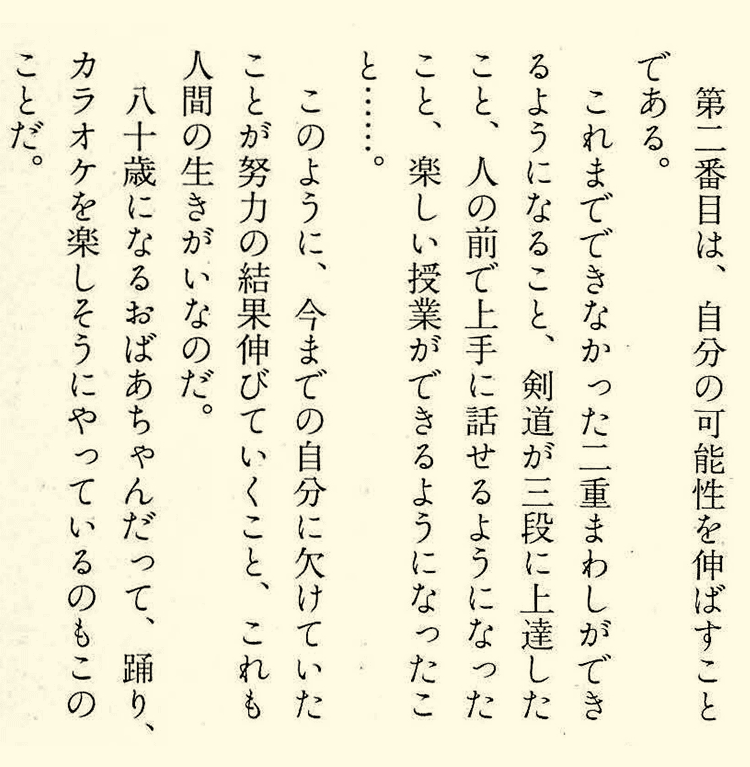

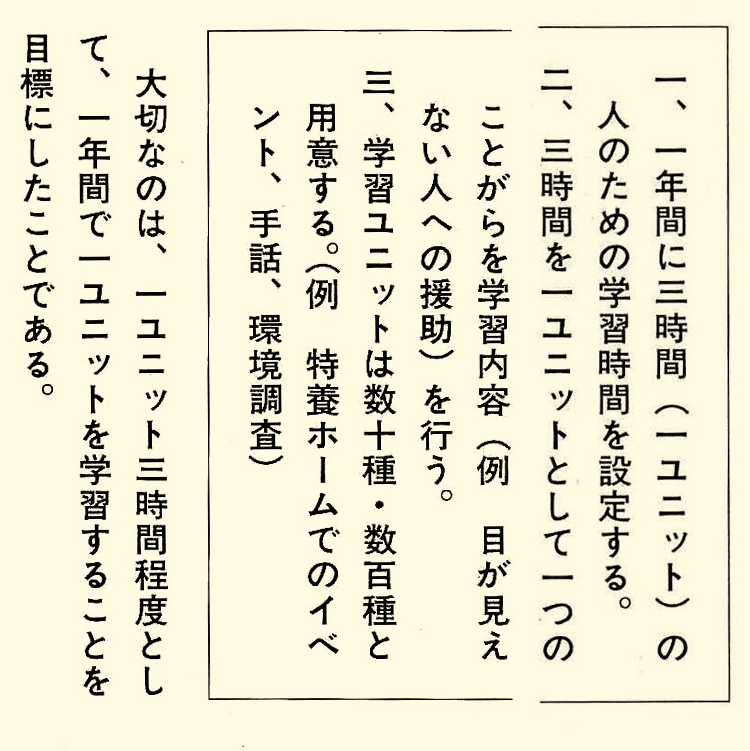

| 3 1年間に3時間「人のために」勉強しよう |

|

そこで、向山は考えました。

|

|

1年間に3時間だけです。

学校の授業は、1年で約1000時間あります。

そのうち3時間だけです。

学校でなくてもかまいません。

|

|

こうした活動を、向山は立ち上げ、展開していきました。

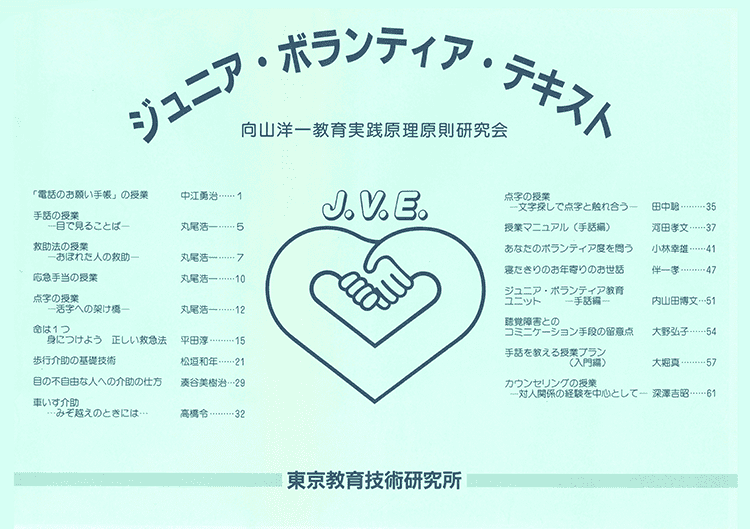

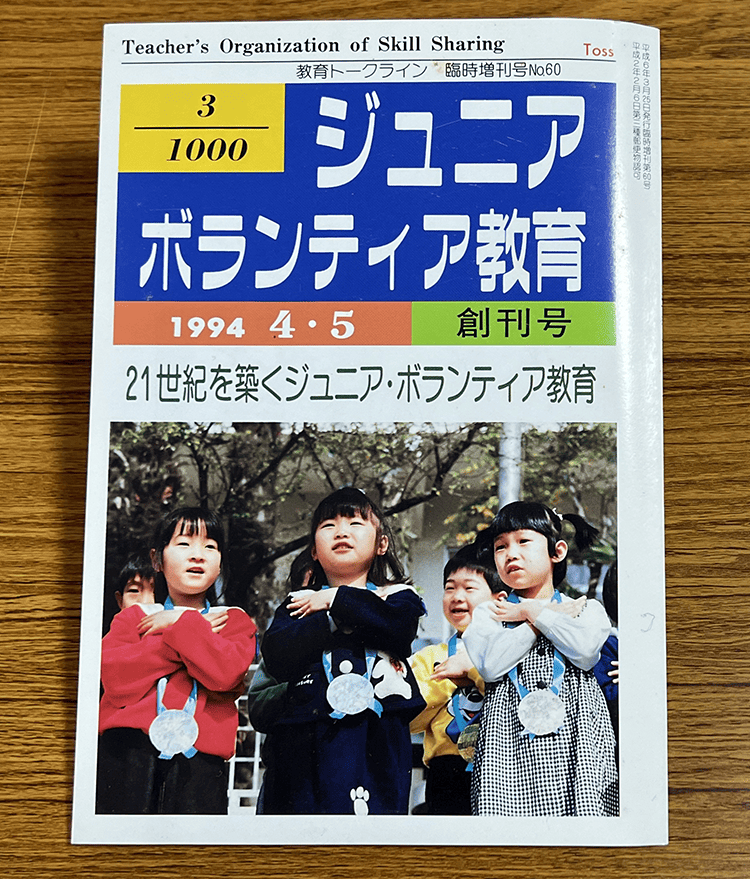

そのための雑誌も創刊します。

|

|

ジュニア・ボランティア教育

|

です。

その雑誌の表紙には次の文字が書かれていました。

|

|

3/1000

|

|

|

「1000時間分の3時間だけ」

という意味ですね。

ポイントをまとめると次のようになります。

|

|

1 日本の子どもたちに「人に役立つ学習」をしようとよびかけた。

|

そういった学習はそれまでなかったわけです。

江戸時代や戦前には自然に行われていました。

それが戦争によって歪めて実施されてしまいました。

そして、戦争に負けて、消滅の危機にあったわけです。

また、これは

「困っている人を助けよう」

といった

「援助する学習」

とはニュアンスが違います。

学習の視点は子ども自身にあります。

つまり、学習には次の2つがあるという主張です。

|

1)自分に役立つ学習

2)人に役立つ学習

|

|

向山は書きます。

|

|

これは、「なぜ学ぶのか」という、根源的な問いに真正面からこたえた「学習の意味論」である

|

|

|

|

ポイントの2つ目はこれです。

|

|

2 1ユニットを3時間と構想した

|

1000時間中の3時間です。

それならできそうですね。

日本中の多くの教師たちもそう思いました。

|

|

|

ポイントの3つ目はこれです。

|

|

3 学習の終了システムを導入した。

|

|

「1ユニット」を学習した子どもには

|

|

テキスト・認定証・バッジ

|

が与えられることとしました。

区切りをつけ、達成感を味わいながら進んでいくためです。

|

|

|

そしてポイントの4つ目。

|

|

4 日本中の子ども全体を対象にしている。

|

|

こうしたしくみを提案し、全国に呼びかけたわけです。

|

|

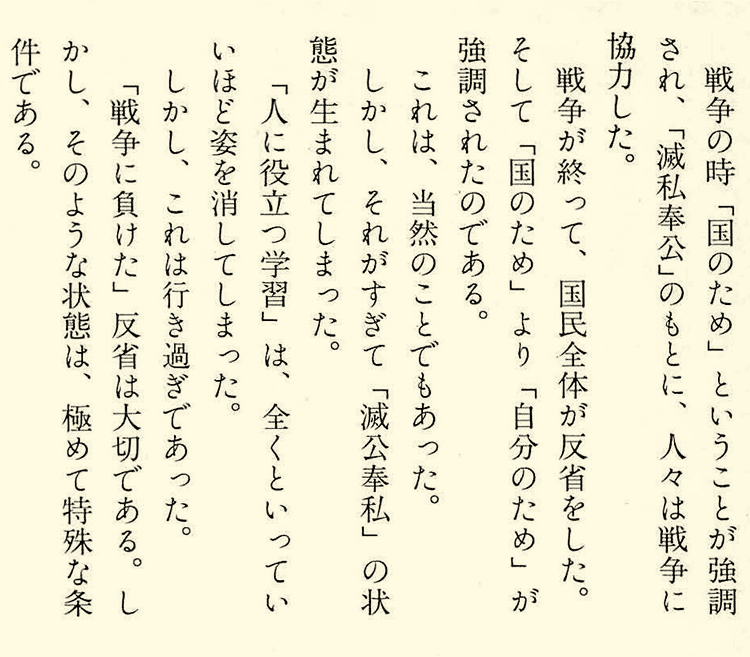

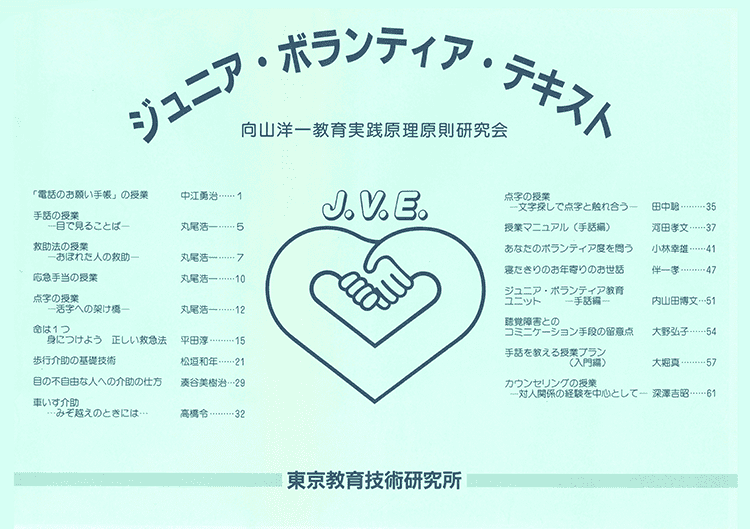

| 4 子どもたちが使える「テキスト」の開発 |

呼びかけただけでは広がりません。

雑誌をつくり、実践を共有します。

一方で、子どもたちがそのまま使えるテキストも開発します。

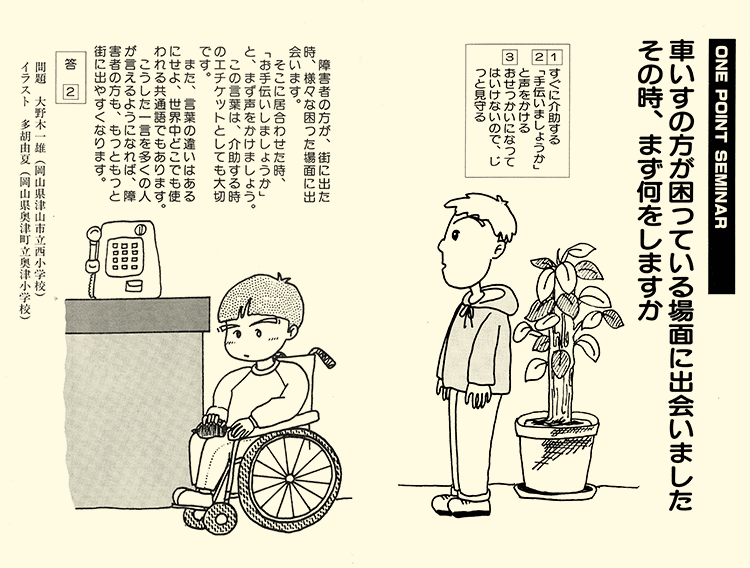

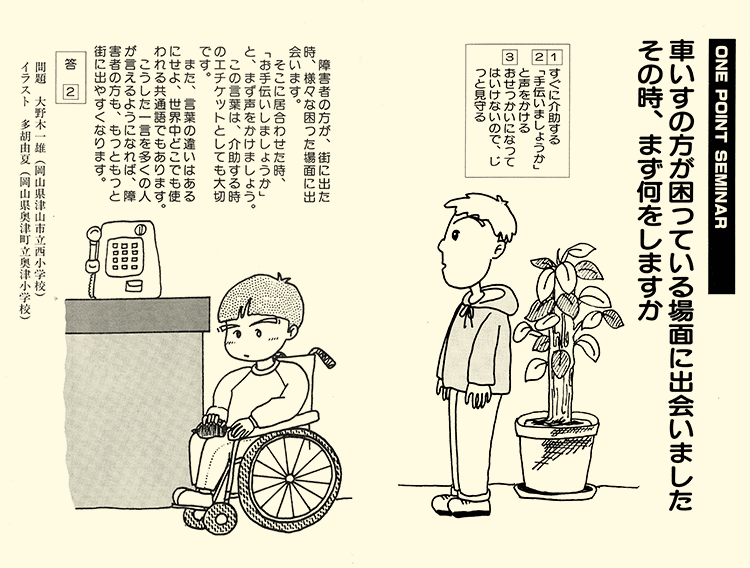

例えば、

|

|

車いすの方の介助の第一歩

|

です。

例えば、次のようなテキストが提案されました。

|

|

|

|

多くの教師がこのテキストを使って授業しました。

こうして、日本初の

「ジュニア・ボランティア教育」

は全国に広がっていくのです。

ジュニア・ボランティア教育の説明は

|

向山洋一オフィシャルHP

https://mukoyamayoichi.com/word_ctg/wordctg_10

|

|

にも載っています。

|

|

| 5 社会貢献活動の大切さ |

その後、学習指導要領に

「ボランティア活動」

の用語が入りました。

最初に書いた通りです。

学校教育法にも明記されています。

学習指導要領にも書いてあります。

向山が展開した『ジュニア・ボランティア教育』誌は、その歴史的使命を終え、今は終刊となっています。

先生方が学校でカリキュラムをつくれば、ジュニア・ボランティア教育は、全国で実施できます。

日本中で、こうした教育の重要性を、もう一度話し合いたいですね。

現在、TOSSでは

|

|

社会貢献活動

|

という枠組みに広げています。

社会貢献活動というのは、個人のボランティアも、NPOなどの活動もすべて含みます。

例えば、次のような活動があります。

|

【五色百人一首大会】

https://goshoku.org/schedule/

|

|

【子どもチャレンジランキング】

https://challeran.toss2.com/top

|

|

【子ども観光大使】

例)静岡

https://www.toss-smile.net/

例)栃木

https://www.cc9.ne.jp/~n.i.h/kan/home.html

|

|

いずれも、先生方はボランティアです。

|

|

| 6 天下分け目の2・11 |

なお、ここでの話題と直接関係ありませんが、

この当時の動きが向山の「編集長日記」に出ています。

|

|

『教え方のプロ・向山洋一全集 60 日本一の教育企画実現の歩み、十年間の記録』

|

にまとめられています。

その目次には

|

|

Ⅸ 天下分け目の2・11オール向山洋一講演〈1994年〉

|

と書いてあります。

「天下分け目」です。

それって、

「関ヶ原」

ってことですよね。

その、2月11日の欄を引用してみましょう。

|

日本教育会館の会場は400名近い人で超満員。熱気に満ちた研究会だった。

「ジュニア・ボランティア教育」への意欲は燃え、雑誌を一人で100冊も買った人が2人出た。その後、100冊、500冊、300冊など一人で多くの人々に普及していく先駆けとなった。現在は、一人で100冊以上購入の人は15人を数えている。

それだけ、この運動に意味を見つけ活動しているということであり、多くの人が理解し共感してくれているということでもある。

終了後、パーティー。二次会を旗の台の「星空苑」で。超満員の熱気だった。

|

すごいですね。

大変な勢いでこの動きが広がったことが分かります。

ただ、なぜ

「天下分け目」

なのか。

それは、書いてありません。

あえて、書かなかったのでしょう。

運動が大きく動くときのドラマ。

そこには「文章にはできない」こともあるのです。

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。