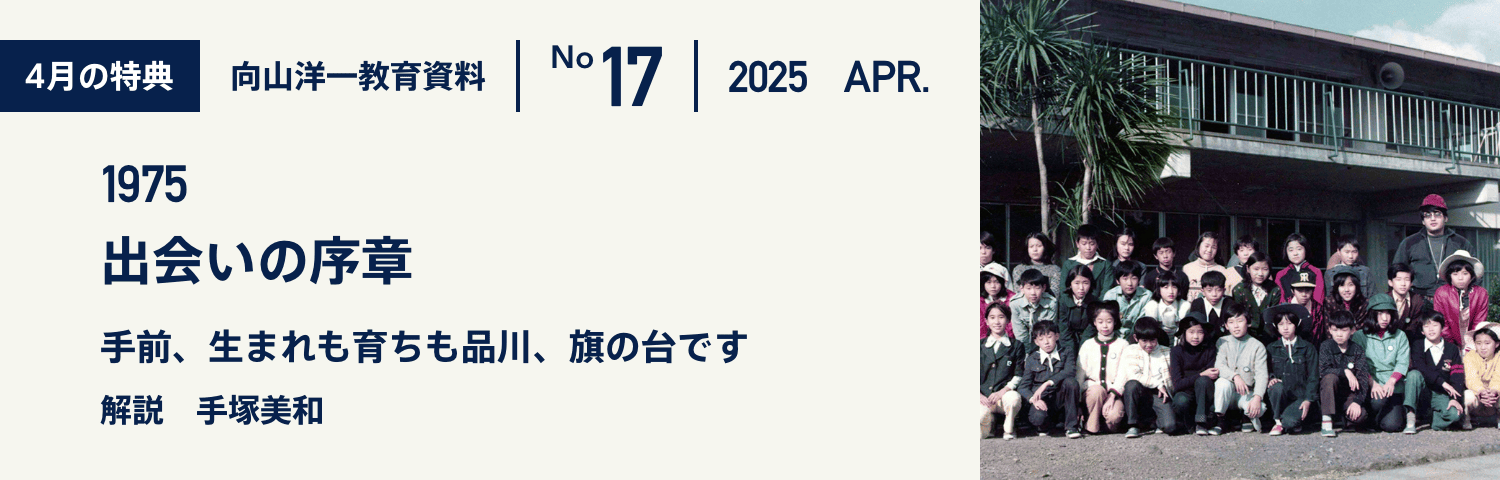

谷和樹の解説

| 出会いの序章 |

|

学級通信の書き方。

向山の影響を強く受けました。

強く受けたんなら、もう少しマシに書けよ。

はい。

自分でもわかってます。

おそらく、

|

|

「カタチ」だけ

|

マネしたのでしょう。

表面的です。

だから、実質がともないません。

実質って?

それは、

「授業力」とか

「学級経営力」とかです。

ですが、本当は

|

「知性のバックボーン」とか

「通ってきた修羅場」とか

|

そういうのだろうな。

それが違うんだよなって思います。

それが

「筆力」に出ます。

迫力が違うんです。

先週のメルマガ。

1993年の私の学級通信を紹介しました。

今週もいくつか、

向山の影響を受けてるっぽいのを、

紹介してみましょうね。

性懲りもなくですが。

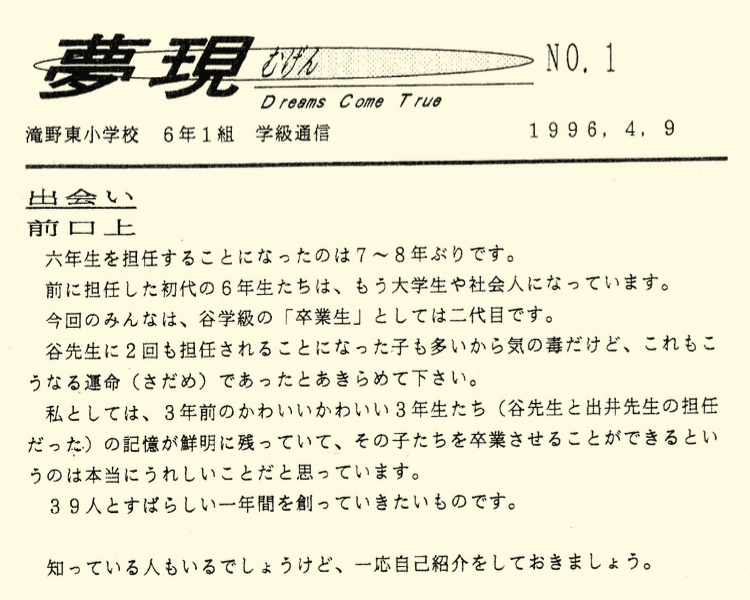

まず、1996年の6年生。

私は32歳でした。

今から思えば青二才です。

それでも、教師11年目。

このときの6年生は、私にとって特別でした。

|

|

初めて納得できた1年間

|

|

だったからです。 |

精一杯やった。

本当に全力を出し切った。

もうこれ以上は絶対にできなかった。

|

そう確信できた1年間だったのです。

向山が書くところの

|

教師の勲章は、

燃えて燃えて燃え尽きた朝に訪れる

透明な冷気である。

(向山洋一「スナイパー」No.91)

|

という感覚が、ちょっぴり分かり始めた年でした。

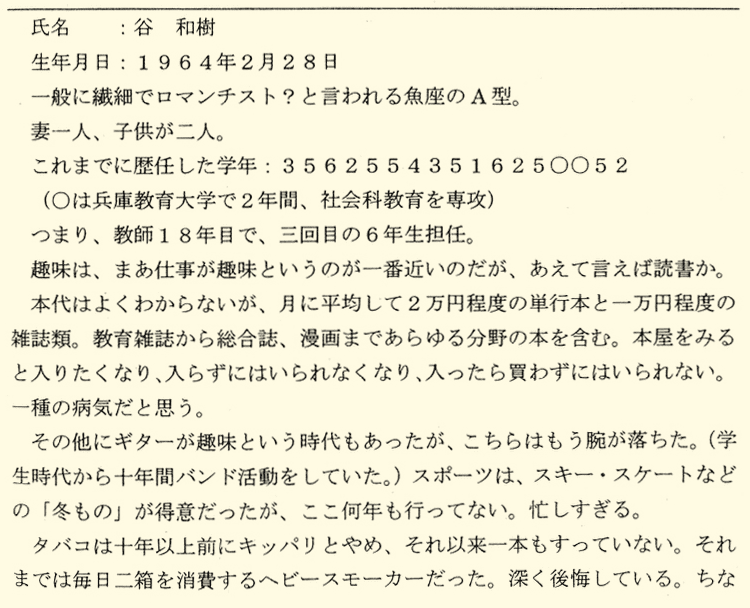

その年の学級通信の創刊号。

|

|

この学年は3年生でも担任していました。

先週紹介した『じゃりんこ』の学年です。

「前口上」

という書き方が、そもそも向山のマネですね。

前口上にしては、いまいちですが。

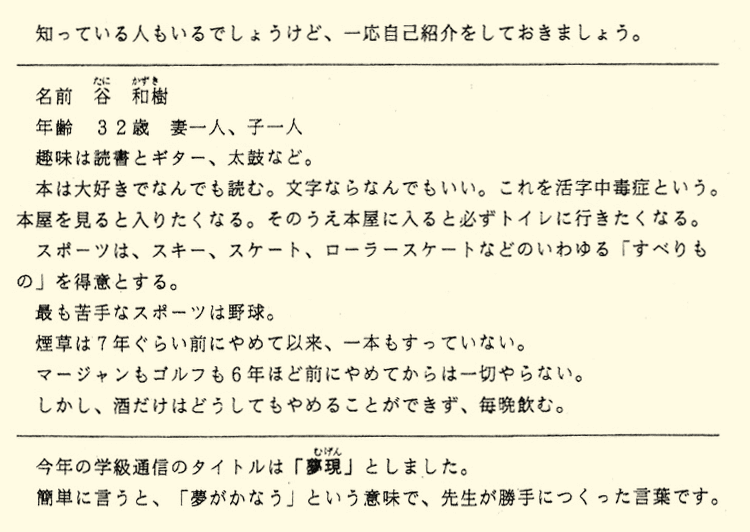

このあと「自己紹介」が続きます。

|

|

これくらいでいいでしょうか。

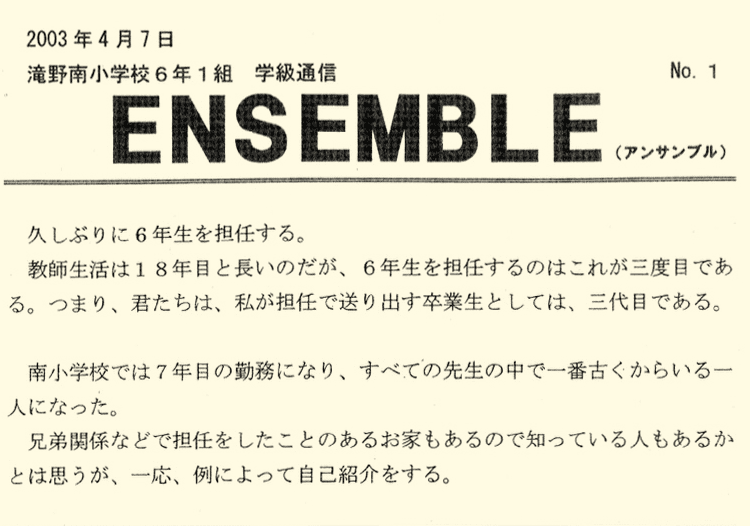

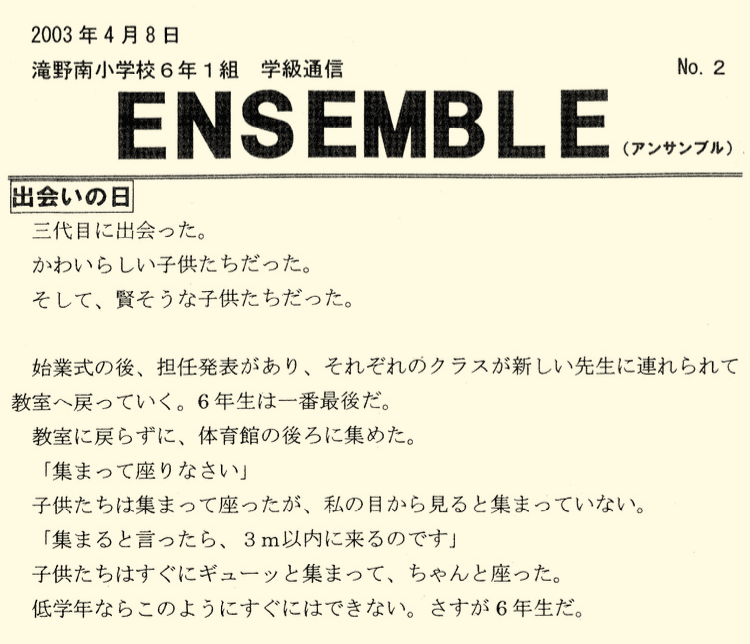

これが、2003年の6年生になると、少し変化します。

私の三代目の6年生です。

私は39歳。

6年担任かつ、研究主任かつ、教務主任でした。

|

|

まず、学級通信のタイトルが「アンサンブル」ですね。

もちろん向山の

「アンバランス」

「エトランゼ」

「エトセトラ」

などに影響を受けたタイトルでしょう。

ちなみに、向山の学級通信のタイトルは

「ア行」

から始まるのが、やや多いんですよね。

「アチャラ」

とかね。

向山は「辞書」を最初から引きながらタイトルを考えたからだ、と読んだことがあります。

私もそれをマネしたのでしょう。

このときの自己紹介。

こんな感じになっています。

|

|

いやー。

今読むとやはり恥ずかしいですねー。

書いてあることは事実なので、しかたないですが。

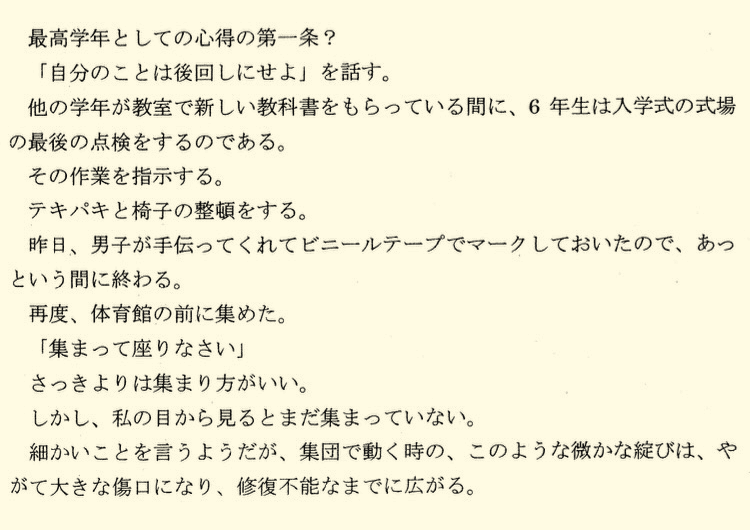

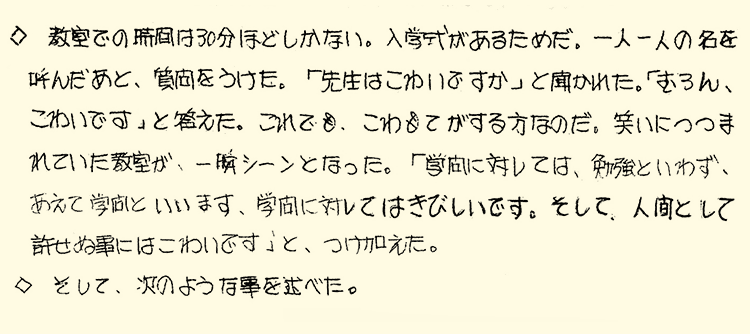

このアンサンブル2号には出会いの日の描写もあります。

|

|

向山のマネをして、なんとか描写的に書こうとしたのでしょう。

その努力のあとだけは伝わってきます。

|

|

未熟とはいえ18年目です。

まあ何か、勢い?のようなものは伝わってきますね。

自分で言うのも何ですが、

この頃の私は、学校では

「自信満々」

でした。

TOSSのセミナーにも登壇していました。

「フラッシュ」という技術で授業をつくったりしました。

「日本のシーレーン南沙諸島」

「地球の歴史」

そういった授業をつくったのもこの頃です。

「誰が戦争を止められたか」の授業で向山から五段を認定されたのもこの頃です。

子どもたちの細かな動きも見えていました。

向山は |

|

しゃべりたい子は、かすかに小指が動く。

(向山洋一『新版 続・授業の腕を上げる法則』p.23)

|

と書いています。

その感覚も、分かるようになっていました。

また、考えなくても、口をついて指示が出ていました。

「遠くが見える」

「無意識に連続技が出る」

そういった上級者の感覚もつかめていた頃です。

でも、少し自信満々すぎました。

鼻につく感じもあります。

今の私なら違うな、と思うこともあります。

でも、若い教師が10年以上、

一生懸命勉強したのですから、

まあ、いいでしょうか。

|

|

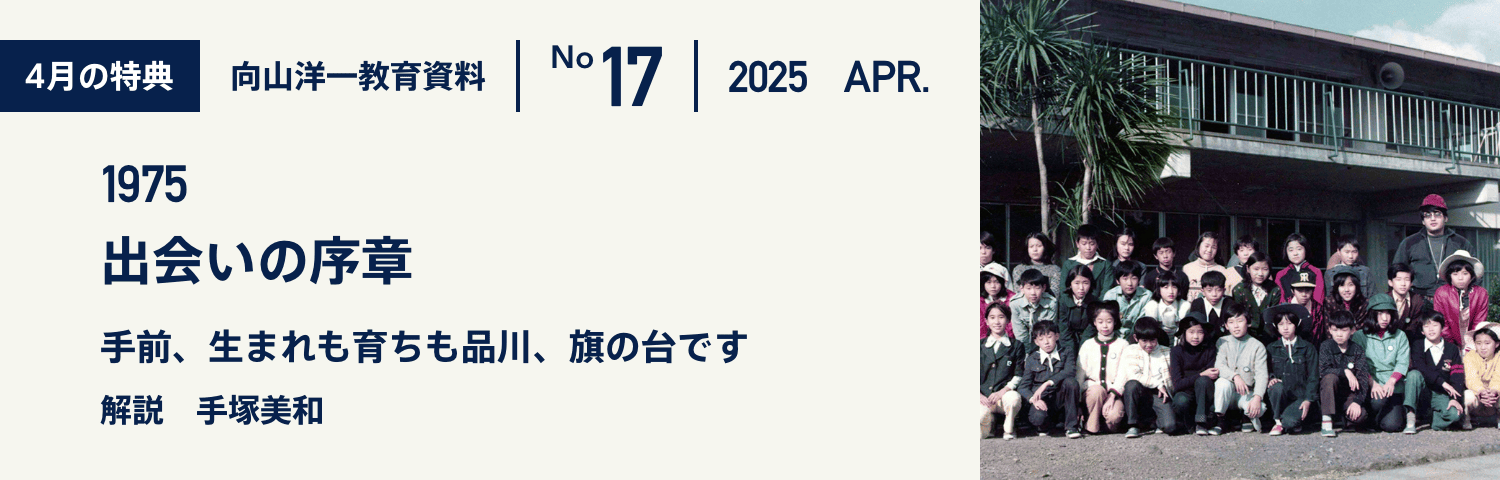

| 1 向山の「口上」 |

さて、前座はこれくらいです。

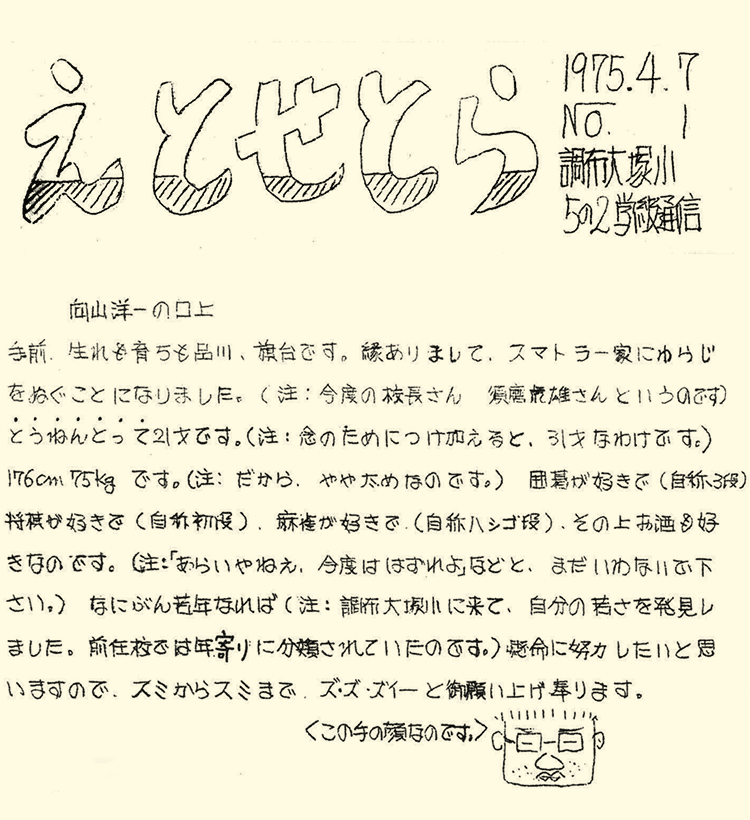

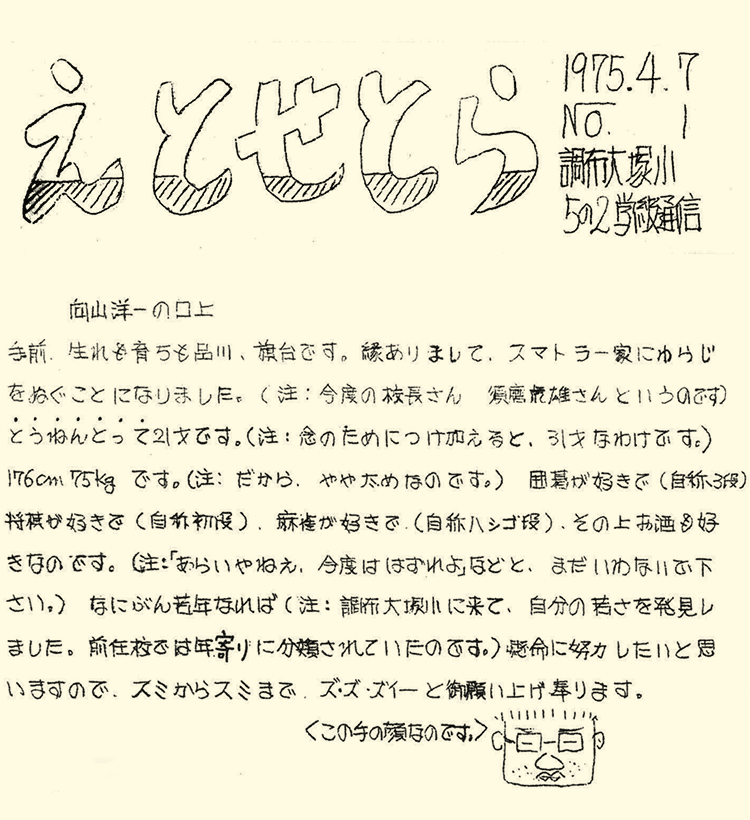

今回は向山の「出会いの序章」をとりあげます。

1975年。

向山が31歳のときのものです。

向山は「大森第四小学校」(大四小=おおよんしょう)から、調布大塚小学校へ転任してきました。

学級通信は

|

|

エトセトラ

|

です。

そのNo.1。

|

|

|

はい。

これこそが、「口上」ですよね。

私のは口上になっておりません。

|

お控えなすって、お控えなすって。

手前生国と発しますは江戸にござんす・・・

|

みたく始まるアレです。

向山の始まり方は「寅さん風」ですね。

|

わたくし、生まれも育ちも葛飾柴又です。

帝釈天で産湯を使い、

姓は車、名は寅次郎、

人呼んでフーテンの寅と発します。

|

ってあれです。

最後の

「スミからスミまで、ズ・ズ・ズイーと」

っていうのは、歌舞伎の座頭の口上でやるヤツですね。

いや、こういうところですよね。

さりげなく、向山の「知の厚み」が出るわけです。

当時は1975年です。

この口上が「わかる」保護者もかなりいたのではないか、と思います。

ちなみに、正進社の『話す聞くスキル』には、こういう口上が載っています。

|

1)七色とうがらし(3年)

2)ういろう売り(4年)

3)がまの油(6年)

4)南京玉すだれ(6年)

|

|

出会いで教師が口上を披露する。

学級通信にのせる。

そして教材につなげる。

そういう洒落た演出もできそうです。

|

|

| 2 向山の「名前の覚え方」 |

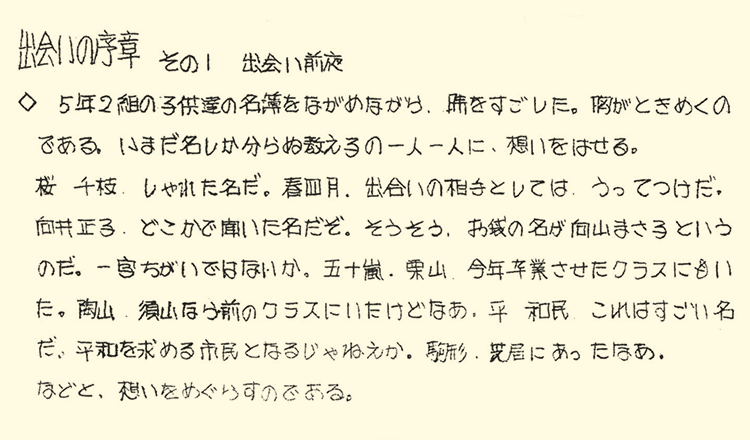

| さて、「出会いの序章」本編です。

|

|

|

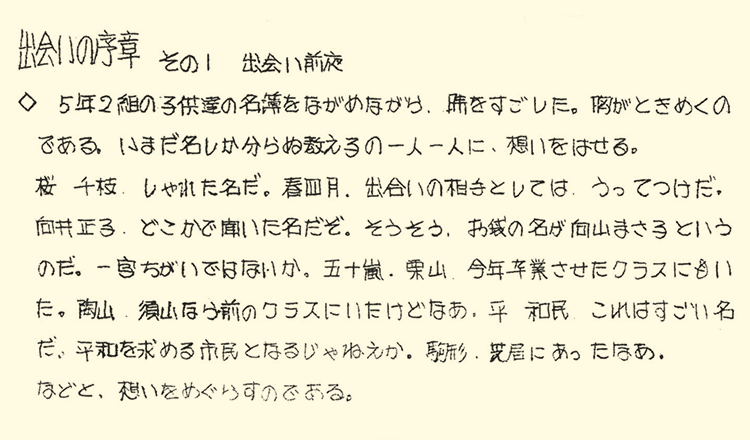

出会いの前夜。

向山は

|

|

「名簿をながめながら」、時をすごした。

|

と書いています。

この部分、非常に勉強になります。

|

いまだ名しか分からぬ教え子の一人一人に、

想いをはせる。

|

とありますね。

第一に

|

|

出会う前に子どもたちの名前を覚える

|

ということです。

それは向山にとっては当然のことでした。

向山の次の文章もあります。

|

初対面の時間は二十分くらいしかなかった。

一人一人の名前を呼び、立ってもらった。

名前は昨日までに覚えていた。

顔を覚えるのが今日の仕事であった。

(向山洋一『向山の教師修業十年』p.34)

|

子どもたちの名前を

「出会う前に」

覚えることの大切さ。

それはどんなに強調してもしすぎることはありません。

自分を名前で呼んでくれると人は好感を持つからです。

それも出会った初日から呼んでくれる。

その効果は計り知れません。

「出会う前に名前を覚えましょう」

私はこれを大学院の「学級経営」の講義で教えています。

毎年、必ずです。

名前の覚え方はいろいろあります。

|

1)何度も口に出して覚える。

2)何度も書いて覚える。

3)録音して何度も聴いて覚える。

|

どんな方法でもかまいません。

その人に合ったやり方で覚えればいいのです。

私は

「出席番号順の座席の位置」

で覚えていました。

座っている場所を見れば名前が分かるからです。

ところが、この「エトセトラ」に出ている覚え方。

向山の文章は、少し違います。

|

1)桜 千枝。しゃれた名だ。春四月。出会いの相手としては、うってつけだ。

2)向井正子。どこかで聞いた名だぞ。そうそう、お袋の名が向山まさ子というのだ。一字ちがいではないか。

3)五十嵐、栗山。今年卒業させたクラスにもいた。

4)陶山。須山なら前のクラスにいたけどなあ。

5)平 和民。これはすごい名だ。平和を求める市民となるじゃねえか。

6)駒形。芝居にあったなあ。

|

|

このように

|

|

その子の名前をみながら、様々に想いめぐらす

|

というのです。

やったことありますか?

「駒形」と聞いて「芝居」を思い出していますよね。

これは「一本刀土俵入」の「駒形茂兵衛」でしょうか。

私にはとうていスラスラでてこない連想です。

やはり「知の厚み」ですね。

こうして、自分の経験と結びつける。

それは、記憶として一番強固になります。

|

|

エピソード記憶

|

|

として刻まれるからです。

|

|

| 3 向山の「出会いの定義」 |

|

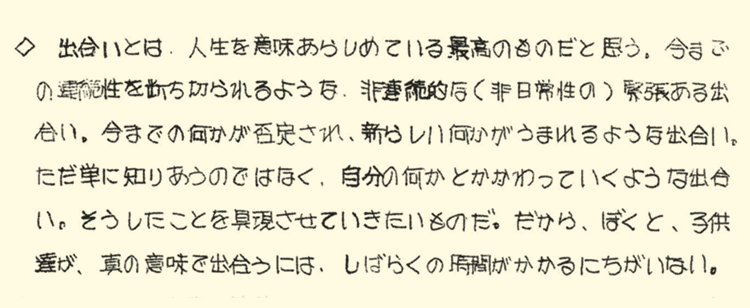

「エトセトラ」のNo.1は続きます。

|

|

|

|

|

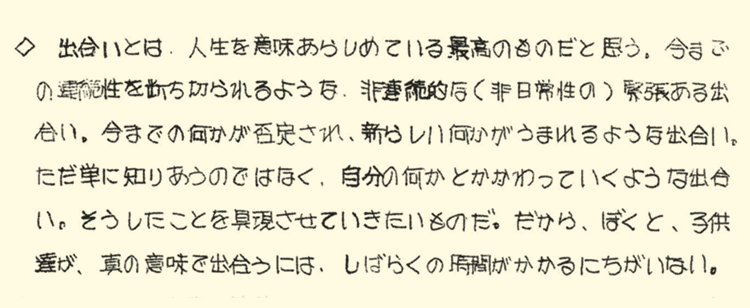

出会いとは、人生を意味あらしめている最高のもの

|

いい言葉ですね。

何の出会いもない人生なんて、考えられません。

どの人もみんな、例外なく、誰かと出会う。

誰かと出会ってこそ、人生にまた別の意味が加わる。

そのくりかえしなのでしょう。

向山は出会いを

|

|

非連続的な(非日常性の)緊張

|

と書いています。

なぜ緊張するかというと

|

|

今までの何かが否定され、新しい何かがうまれる

|

|

というのです。

|

単に知り合うのではなく、

自分の何かとかかわっていくような出会い

|

確かにそうですよね。

大人だってそうです。

単に知り合って名刺交換する。

でも、その後、一切交流がない。

何の変化もしなかった。

そういった出会いもあるにはあります。

でも、

「自分の何かとかかわっていく」

そんな出会いがあったとき、

新しい緊張感が生じ、

新しいアイデアがわき、

新しいチームが生まれ、

新しい仕事が創造される。

そういうこともたくさん経験してきました。

そうした出会いが、今の私の人生をつくってきたとも思えます。

次に続く向山の文が、私には重要だと思えました。

|

だから、ぼくと、子供達が、真の意味で出会うには、

しばらくの時間がかかるにちがいない。

|

明日の出会いは、最初のきっかけにすぎない。

その後に訪れてくるはずの

|

|

真の意味での出会い

|

それは、待っていても訪れてこない。

「今までの何かが否定され、新しい何かがうまれる」

そんな

「緊張ある出会い」

を意図的につくりだしていく。

そういった、向山の決意が表れているように思えます。

自信満々で調子にのっていたころの私には、

そうした決意があっただろうか。

そう振り返らざるをえません。

私に残されたこれからの人生。

それもまた、そうした「緊張」の中にありたいものです。

私は今年61歳になる初老の男です。

それが、31歳の青年教師の文章に今も触発される。

そこから学んでいるということです。

|

|

| 4 向山の「出会いの存在感」 |

「エトセトラ」のNo.2も見ておきましょう。

No.2の第三段落です。

|

|

|

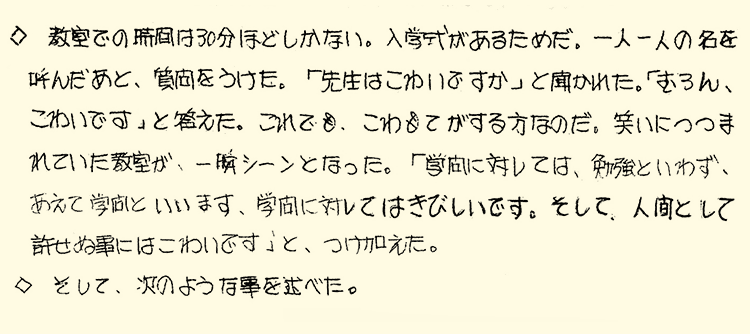

「一人一人の名」

それを呼んでいますね。

それから質問を受けています。

この質問のあたりでは

|

|

教師のリズムとテンポ

|

が重要です。

「スピード感」を持ってQAを展開する教師。

子どもたちも新鮮な感覚になります。

気持ちを盛り上げてくれます。

QAで教室は

「笑いにつつまれていた」

とありますね。

この雰囲気がとても大切なのです。

ところが、その質問の中で

「先生はこわいですか」

という質問が出たのです。

向山はそこで、一呼吸おいたのでしょう。

|

|

むろん、こわいです。

|

そこまでのスピード感を殺す。

子どもたち全体に目を合わせる。

そして、ゆったりと言ったに違いありません。

だから教室は

「一瞬シーン」

となるのです。

|

学問に対しては

─ 勉強といわず、あえて学問 ─

といいます。

学問に対してはきびしいです。

そして、人間として許せぬ事にはこわいです。

|

おわかりだと思います。

「きびしい」

「こわい」

この2つを使い分けているのです。

そして、「次のようなことを述べた」とあります。

「次のようなこと」とは?

付録の「えとせとら」をぜひお読みください。

この場面、たまたまかもしれませんが、

|

|

向山からこの話をしはじめたのではない。

|

という点も大切です。

たまたま、

「先生はこわいですか」

の質問が子どもから出た。

それをひきとったのです。

その場で、この展開にしているのです。

その「自然さ」が非常に巧みです。

もちろん、質問は出ないかもしれません。

その場合には、時間をみて質問を打ち切り

|

|

それでは、最初ですから、先生からお話をします。

|

といって始めてももちろんかまいません。

翌日に、別のきっかけから話をしてもかまいません。

いずれにしても初日、遅くとも3日目までには話したい内容です。

それを向山は、子どもの質問から場を見取り、自然に展開しているわけです。

こうした教師の

|

|

初日の存在感

|

|

は非常に重要です。

|

|

| 5 向山の「優しさ」 |

さて、向山は「きびしくてこわい」という話でした。

そういった、いわば「オーラ」。

それを向山は持っていると思えます。

ところが、一方で、

「とてもとてもとても優しい局面」

も見せるのです。

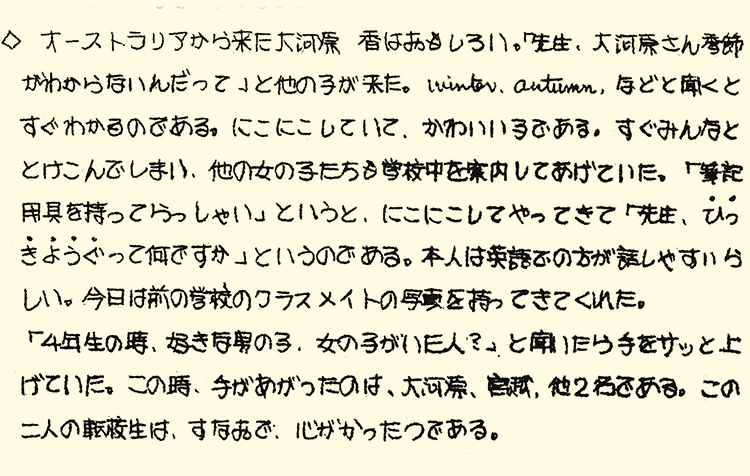

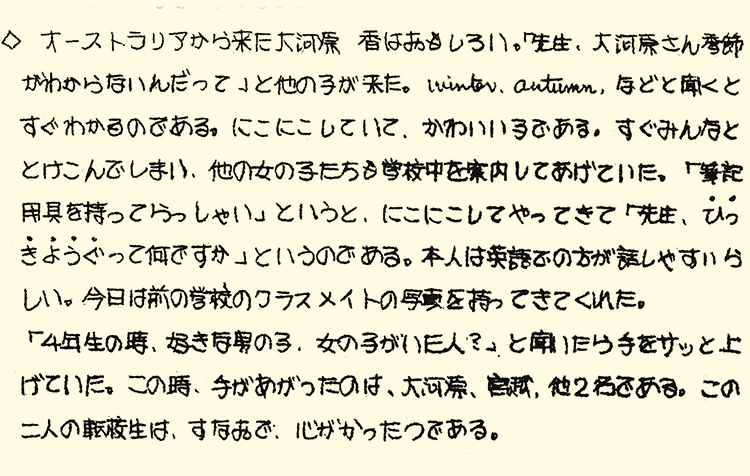

例えば、その年の転校生、大河原香への対応です。

大河原香は本名です。

オーストラリアからの転校生です。

英語はネイティブの流暢さです。

ですが、日本語はほとんど分かりませんでした。

その大河原について、向山はこう書いています。

出会った直後です。

|

|

|

「かわいい子である。すぐみんなととけこんでしまい」

と向山は書いています。

さらに

|

にこにこしてやってきて

「先生、ひっきようぐって何ですか」

というのである。

|

でも、このとき、

彼女の内心はドキドキだったようなのです。

大河原ご本人が、後にこう語っているからです。

|

向山先生は、一番最初の授業の終わりに

「じゃあ、みんな明日は筆記用具をもっていらっしゃい」

とおっしゃいました。

その時に、解散しかけているクラスの生徒の間をぬって、わたくしは教壇に近づき、

勇気をふりしぼり、

「先生、ヒッキヨウグってなんですか」

それがはじまりです。

このときに、ニコッと笑われ、

真摯な受け答えをしてくださった向山先生に、

私は2年間、

絶対の信頼をおきました。

|

「勇気をふりしぼり」

って言ってますよね。

本当は不安でいっぱいだった。

そのときの、

|

ニコッと笑われ、

真摯な受け答えをしてくださった

|

という表現。

私は大好きです。

「ヒッキヨウグ」がわからないことに対して、

満面の、しかし自然な笑顔でニコッとしながら、

おそらくは

「とても丁寧な言葉づかい」

で香さんに対応したのだろうと思います。

この大河原香氏。

後に聖心女子学院にすすみました。

社長秘書などを歴任します。

現在は、河野太郎衆議院議員の奥様としても有名です。

(参考HP https://petitwings.com/archives/17708)

|

(向山のエピソードを話す河野香氏 TOSSサマーセミナーにて)

|

|

|

|

出典・引用

1)向山洋一『学級通信エトセトラ No.1』調布大塚小学校5年生 1975年 向山実物資料A111-05-01-01

2)向山洋一『学級通信エトセトラ No.2』調布大塚小学校5年生 1975年 向山実物資料A111-05-01-02

3)向山洋一『学級通信エトセトラ No.3』調布大塚小学校5年生 1975年 向山実物資料A111-05-01-03

関連リンク

1)向山洋一『学級通信スナイパーNo.91』(TOSSメディア)https://lib.tossmedia.jp/246249/book/

閲覧には会員登録、年会費等が必要です。

2)向山洋一『新版続・授業の腕を上げる法則』学芸みらい社,2015年,p.23

3)Feathered News(河野香の学歴&実家)

https://petitwings.com/archives/17708

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。