谷和樹の解説

|

オゾンがこわれる

|

|

|

正確に読めていませんよ

|

4年生を担任していたとき。

国語教科書に『三つのお願い』というお話がありました。

当時は4月最初の教材でした。

題の横に小さな◯を10個書かせます。

音読するたびに塗らせるためです。

向山に習った方法です。

タイトルと作者などを確認します。

「ルシール=クリフトン」

などが正確に書けない子がいます。

持ってこさせて確認し、丸をつけてあげます。

それから音読します。

音読指導の基本は

|

|

追い読み・交代読み・一人読み

|

です。

まずは最初の6行だけ。

様々に変化させながら読ませました。

学習はとても楽しく進みます。

その6行の中に次の文がありました。

|

|

最初のお願いは、一セント玉を拾ったときに、すぐ使っちゃった。

|

|

ここを再度読み、私は次のように指示しました。

|

「すぐ使っちゃった」と書いてありますね。

指でおさえなさい。

|

全員指でおさえました。

そこで、発問しました。

|

「すぐ使っちゃった」のは何ですか。

ノートに書いて持っていらっしゃい。

|

女の子がすぐに持ってきました。

「早かったねー!」

私はニコニコしながらノートを見ました。

大きくバツをつけました。

女の子は一瞬驚き、まじまじとバツを見つめ、それから私の顔を見つめました。

このくだり、

【教育新宝島】vol.53 Part1で紹介した現象と同じです。

次から次へとバツになるのです。

結局、全員がバツでした。

答えはもちろん、

「最初のお願い」

です。

子どもたちは

「一セント玉」

と書いていたわけです。

子どもたちは読めているようで読めていません。

その状態で「自由進度」とか、ちょっと難しいですよね。

もちろんやってもいいのですが、教師は

「子どもたちが読めていない可能性」

を視野にいれて

「見取りと介入」

ができる力が必要です。

国語の授業の基本は

「正確に読み、正確に書き、正確に話す」

これに尽きます。

その基本にもっと時間を割く必要があるかも。

って思います。

|

|

| 1 説明文の骨格は「問いと答え」 |

国語では「正確に読む」ことが第一です。

ここでは説明文を例にとりましょう。

説明文には、向山が提起した基本構造があります。

|

|

説明文の骨格

|

ともいうべき構造です。

それは、非常にシンプルに表現できます。

|

|

問いと答え

|

以上。

これだけです。

|

|

説明文の骨格は「問いと答え」

|

そう言って間違いないと思います。

いや「はじめ、なか、おわり」もあるじゃないかって?

そうですね。

それもあります。

それは「問いと答え」を提示するための構造なのです。

超簡単にまとめると、

|

【はじめ、なか、おわりの構造】

A 問い:ふつうは「はじめ」にある。

B 答え:

1)頭括

=答えも「はじめ」にある。

2)尾括

=答えは「おわり」にある。

3)双括

=答えが「はじめ」と「おわり」にある。

|

こういうことですね。

いや「要約」もあるだろうって?

「指示語の指し示す範囲」もあるだろうって?

はい、あります。

そのとおりです。

ですが、やっぱり骨格は「問いと答え」です。

説明文の中心は「要旨」をとらえることでしょう。

「問いと答え」が読めれば「要旨」も分かりますから。

|

|

| 2 授業の瞬発力 |

この「問いと答え」を教える授業。

それをシンプルに提示したのは向山です。

向山の指導が一躍有名になったのは、

1996年3月24日。

「日本言語技術学会 第5回大会」

だと思います。

学習院大学で開催されました。

大会テーマは

「説明的文章の言語技術」

でした。

指定教材は

「花を見つける手がかり」

でした。

この教材は、今も教育出版の教科書にあるようです。

その言語技術学会での研究協議会。

向山は大きな教室の後方の座席から手を挙げます。

「5分間授業をさせてほしい」

会場は盛り上がります。

その申し出は許可されます。

向山は立ち上がって壇上へ向かいます。

もちろん、向山には授業プランがありました。

「花をみつける手がかり」

という説明文。

「手がかり」として、色、形、香りが登場します。

そこで、向山は次の唱歌を提示するつもりでした。

|

ちょうちょう ちょうちょう

菜の葉にとまれ

菜の葉にあいたら 桜にとまれ

|

|

向山がテーマにしたかったのは

|

|

桜にとまれ

|

の部分です。

ちょうちょが「桜の花」にとまっているんです。

そんなの、見たことがありますか?

ちょっと覚えがありませんよね。

とても知的な授業になりそうです。

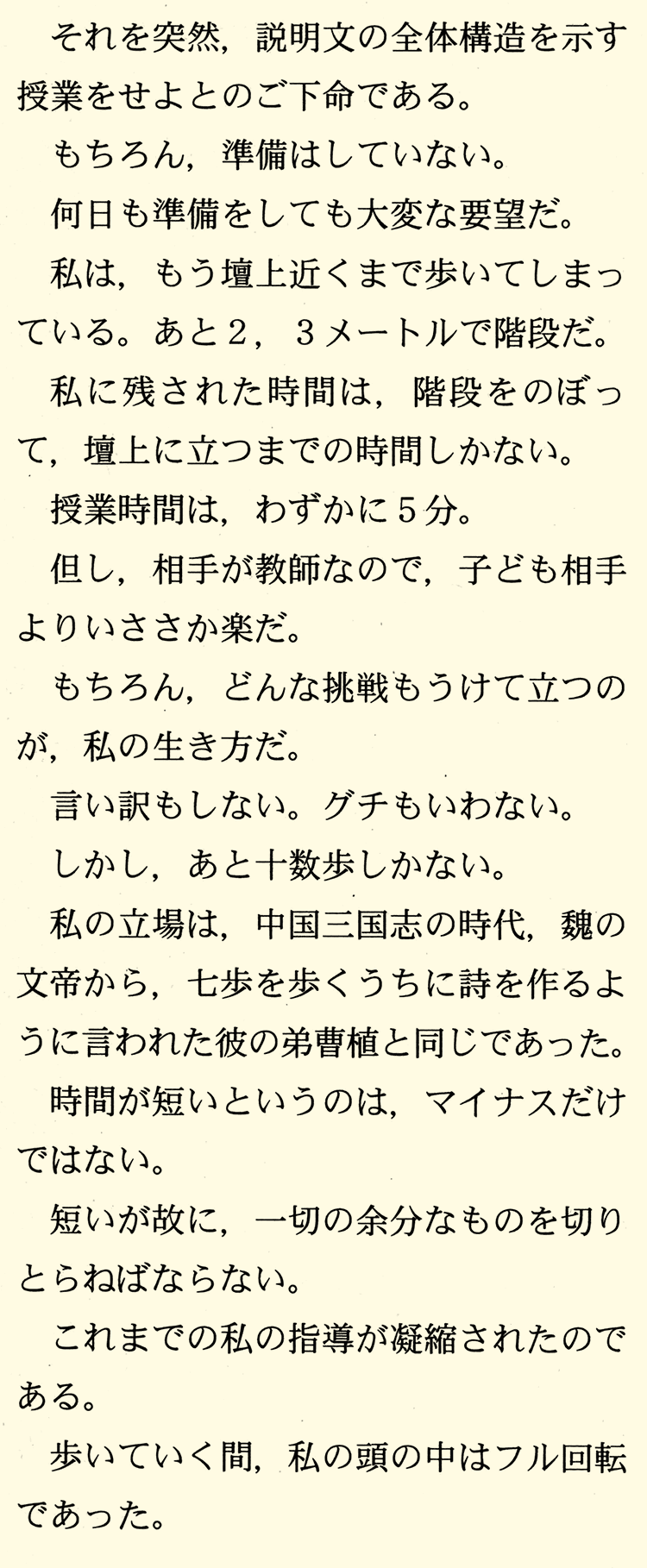

ところが、です。

向山が壇上に向かって歩きはじめた、そのとき。

司会の市毛勝雄がいきなりマイクで言うのです。

市毛は当時早稲田大学の教授。

その学会の発起人の一人でした。

|

(市毛)

向山先生が授業を5分されます。

ところで、向山先生に要望です。

|

向山が壇上に向かって歩いている途中です。

そのタイミングで「要望」を出すのです。

|

どうか説明文の一部分をとりあげて、

それをいじくりまわす授業を止めていただきたい。

|

言い方がすごいですね。

そして、「要望」の中心はこれです。

|

せっかくですから、

これぞ「ザ・説明文授業」といわれるような、

全体構造を授業するようにしてほしいのです。

|

「全体構造」ですよ。

変化球を投げるな。

ど真ん中の直球を投げろ、というのです。

歩きながら向山は

「ウッ」と思ったといいます。

その瞬間、歩いている向山はどのように考えたでしょうか。

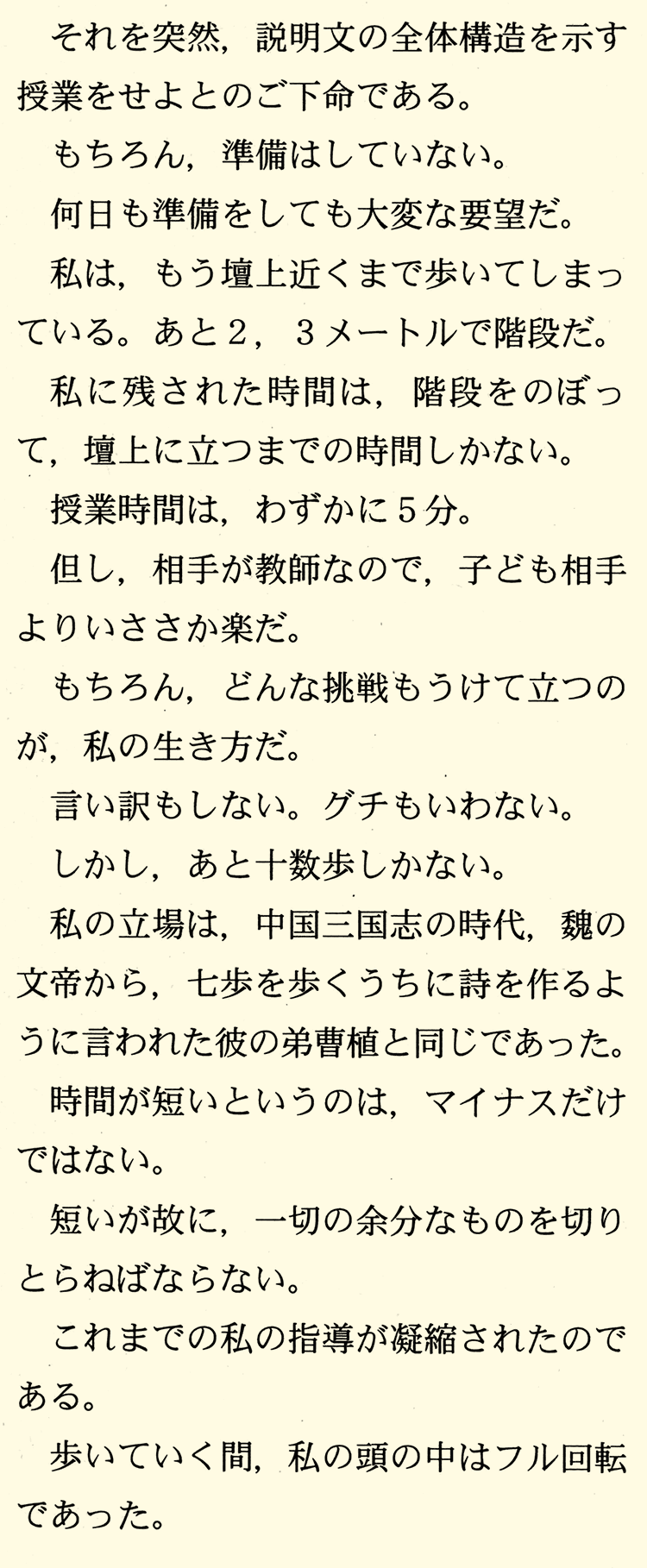

そのときの心中を書いた向山の文章。

|

|

|

あと2、3メートルで階段。

その時点で、予定していた授業を変えるわけです。

そこで、向山が実施した授業。

それが「問いと答え」でした。

その授業の主な発問指示は次のとおり。

|

1 問いの段落はどれですか。

2 問いの文はどれですか。線を引きなさい。

3 問いの文字はどれですか。丸をつけなさい。

4 答えの段落はどれですか。

|

以上です。

これだけです。

シンプルなうえにもシンプルです。

だからこそ、「骨格」なのです。

だからこそ、「日本中に広がった」のです。

向山は

|

|

これで、この文の基本型の学習は終わりです。

|

と述べています。

そのうえで、

「今度は応用です」

として、次の4つを付け加えます。

|

5 答えの段落がもう一つありますね。

それはどれですか。

6 その答えに対する問いの段落はどれですか。

(説明)はじめは、この問いの文は見つけられませんでした。

不足しているところがあるからです。

欠点があるのです。

7 問いの文としては不十分なので、

補ってつくってごらんなさい。

8 (16)段落で、使い方がおかしい言葉があります。

おまけです。

|

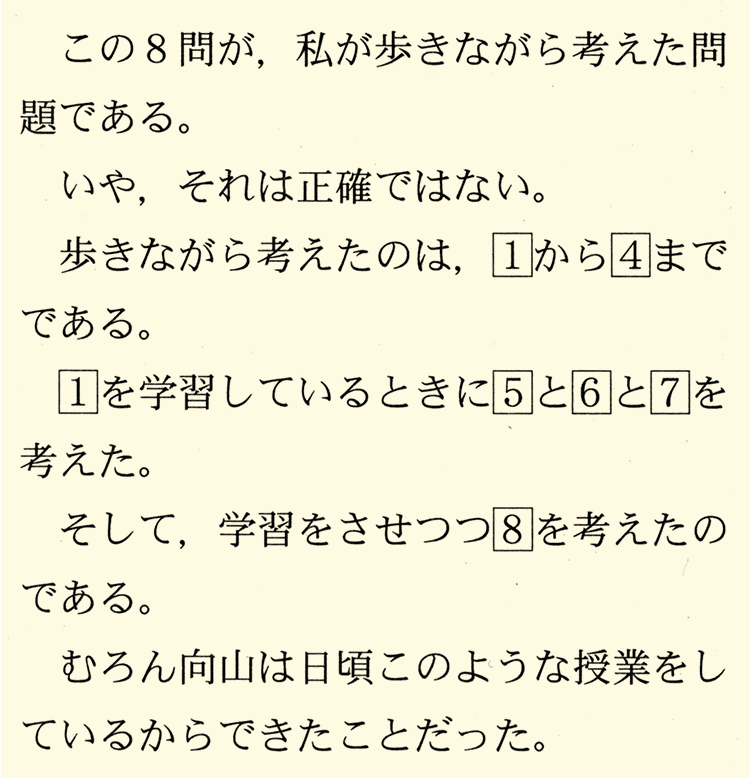

これを、向山は

「歩きながらの1分程度」

で考えたわけです。

そのことについて、こう書いています。

|

|

|

もちろん骨格は1〜4の発問です。

再度、これです。

|

1 問いの段落はどれですか。

2 問いの文はどれですか。線を引きなさい。

3 問いの文字はどれですか。丸をつけなさい。

4 答えの段落はどれですか。

|

それに加えて5〜8もその場で組み立てています。

こういうのを

|

|

授業の瞬発力

|

って言うんですよね──。

力のある教師はそういう瞬発力を持っています。

でも、向山のは次元が違いますね。

その後、この

「問いと答えの構造の授業」

は、日本中に大きく広がりました。

この1〜4のような発問を教室でしていた教師は、

当時、ほとんど全くいません。

広がっていったのは、この学会以後です。

|

|

| 3 指示語から正確にさかのぼる |

|

さて、上の向山の文章で大切なのは

|

|

むろん向山は日頃このような授業をしているからできたことだった。

|

という一文です。

「日頃からしていた」

ということなのです。

それが修羅場での瞬発力につながるのです。

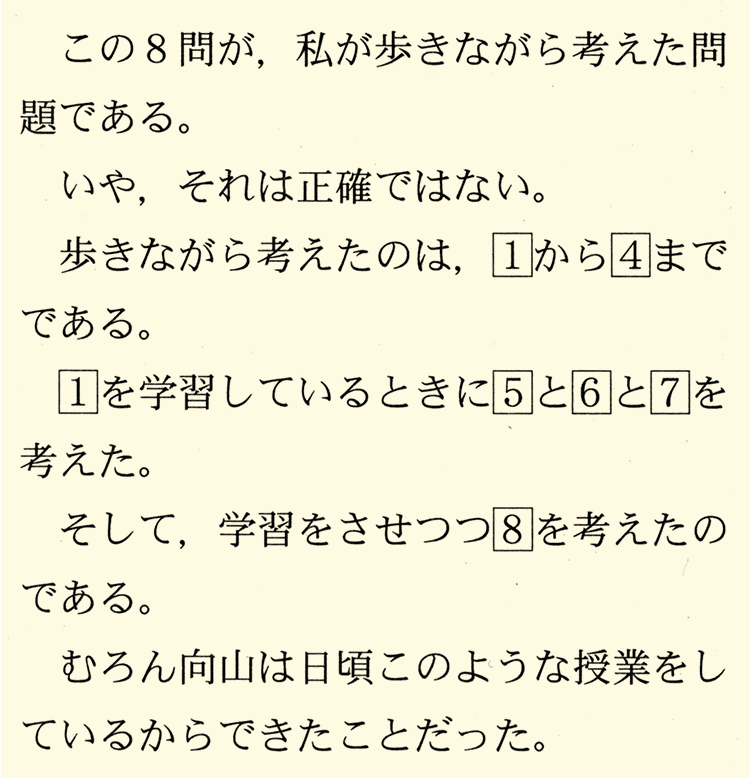

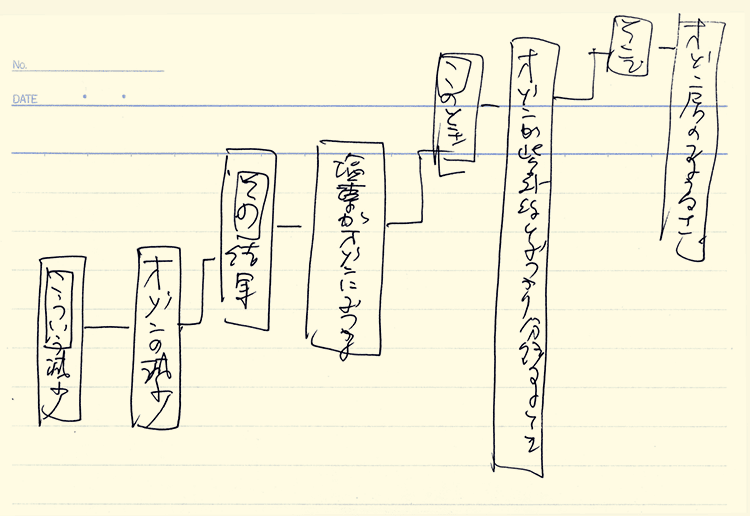

ここに、向山のノートがあります。

|

|

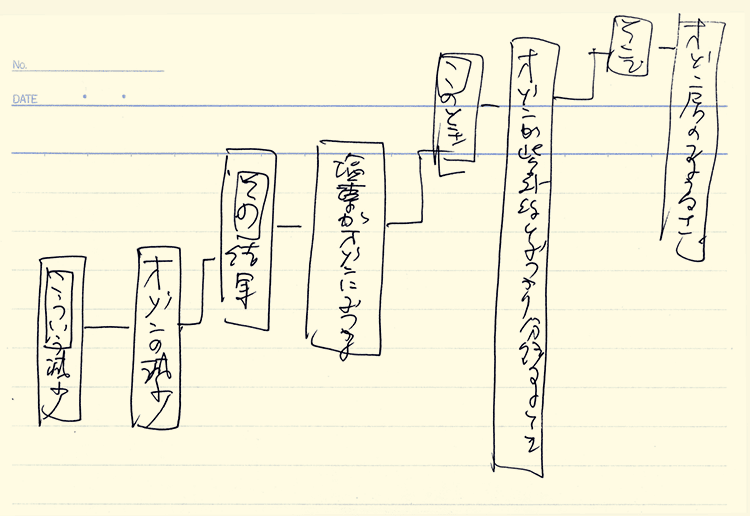

1994年。

さきほどの学会の2年前に書かれたものです。

説明文。

教材は

「オゾンがこわれる」です。

当時、光村の教科書に載っていました。

(今は載っていません)

この向山ノートの1ページ目。

|

|

|

これが11月8日のメモ。

一番上に、「問いと答え」の構造が書かれています。

|

1)問いの文を一文答えなさい

2)どこから、どこまでが問いの「文」のまとまりですか

3)どういうことばがあるから問いの文

「か」

「なぜ」

|

4)5)のメモも実に興味深いです。

ぜひみなさんも、分析なさってください。

ここでは先に進みましょう。

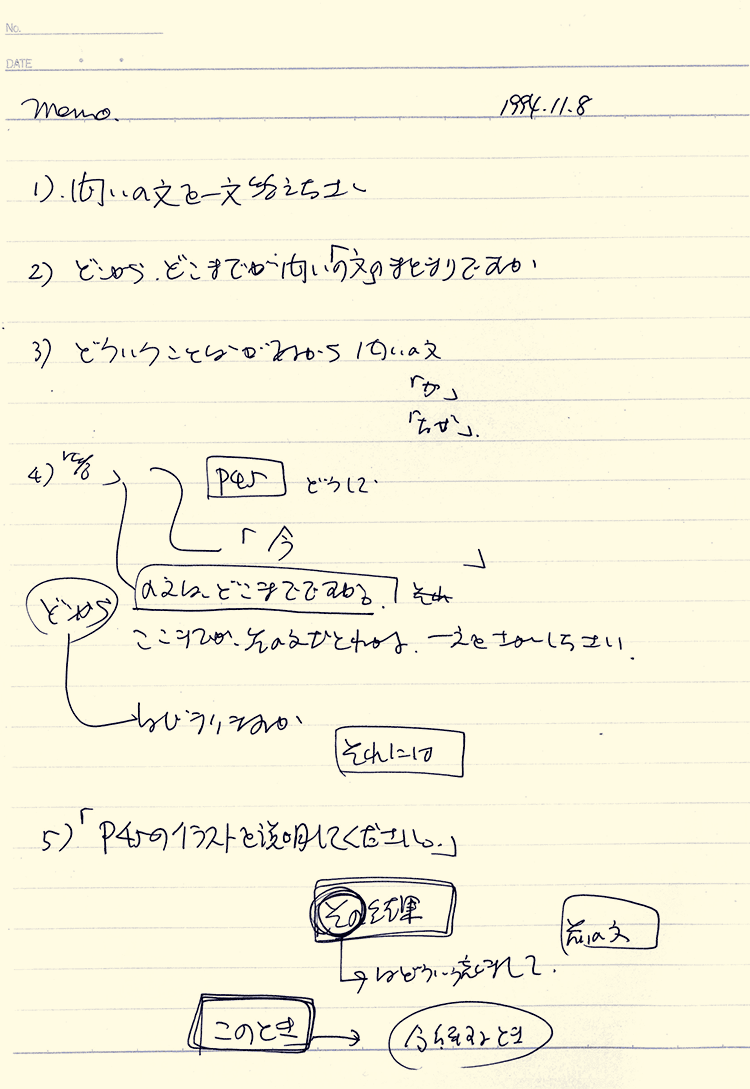

教室での向山の実際の授業はどうだったのでしょうか。

それが、次のページです。

|

|

「問いと答え」の構造はもちろん冒頭です。

向山がさきほど、

|

|

これで、この文の基本型の学習は終わりです。

|

|

と書いたとおり、これで骨格は終わりです。

|

|

| 4 分かりにくさを修正させる |

|

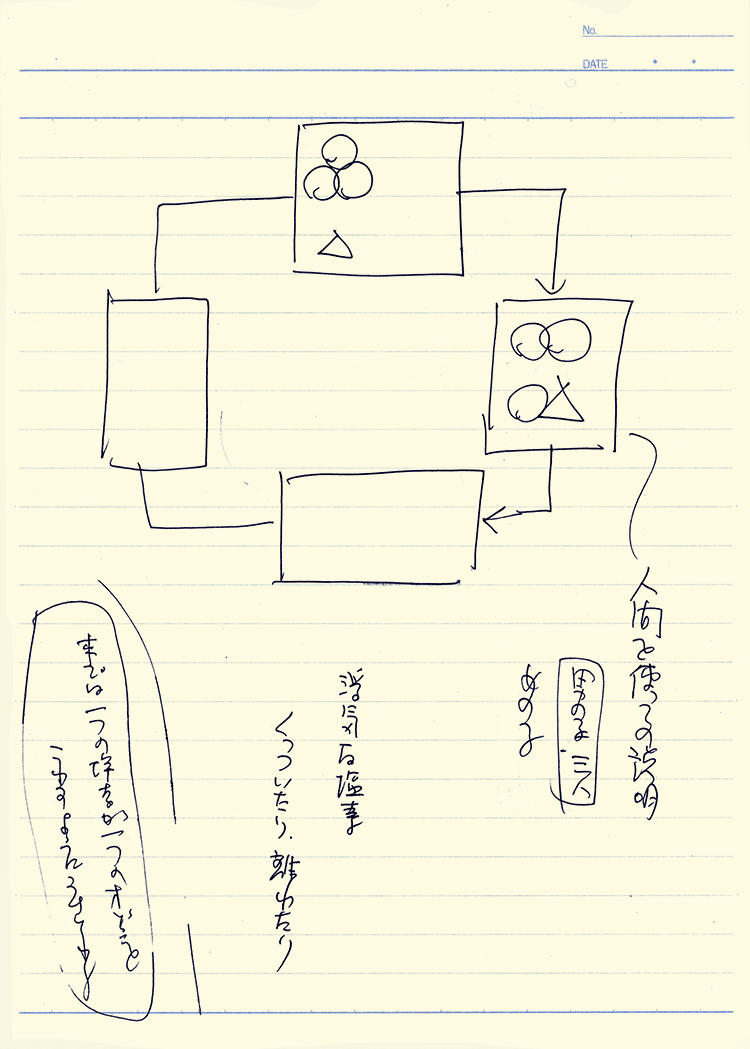

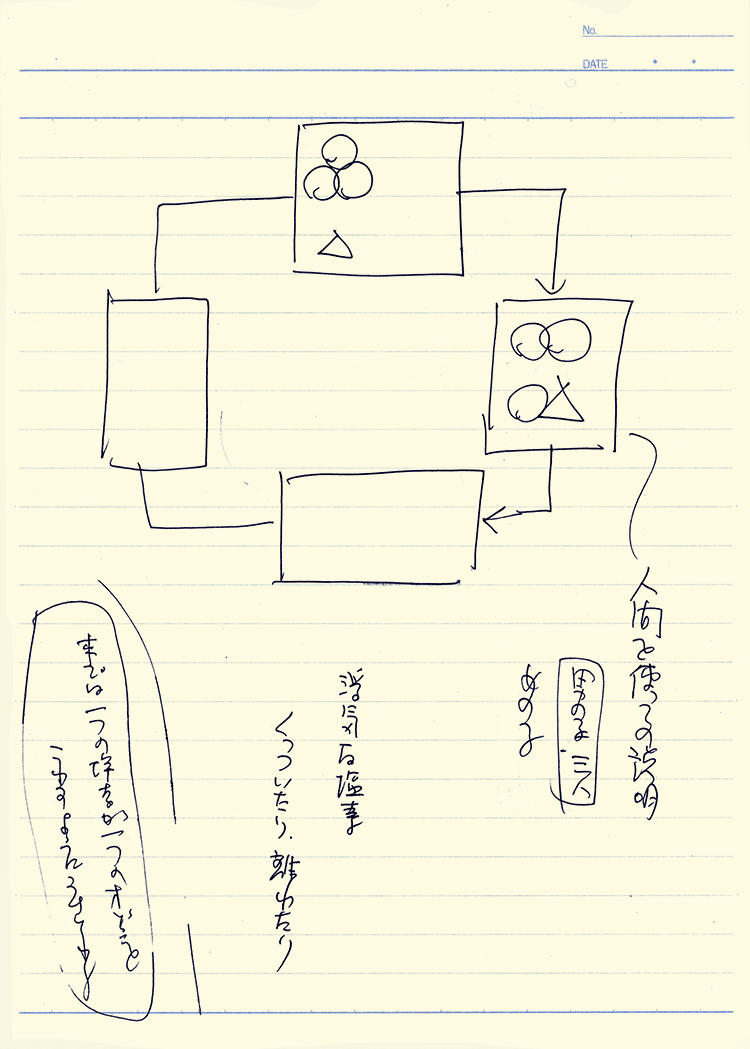

ただし、この説明文には少し欠点がありました。

|

|

答えの段落がわかりにくい

|

|

該当部分の本文だけ引用しますね。

|

10) 燃えないとか、他の物質と反応しにくいということは、その物質自身が分解しにくいということで、一般に、「安定している」と表現される。フロンガスは安定しているために、大気中にはき出されると、そのままゆっくりと、空へ上ってゆく。そして、何年かかけてオゾン層のある高さにまで達する。そこで初めて、太陽からの大量の紫外線とぶつかり、分解するのである。

11) このとき、フロンガスが分解して飛び出した塩素が、オゾンにぶつかると、オゾンがこわれてしまう。その結果、オゾンが減少していく。今、わたしたちの頭の上で起きているのは、こういう現象なのである。

|

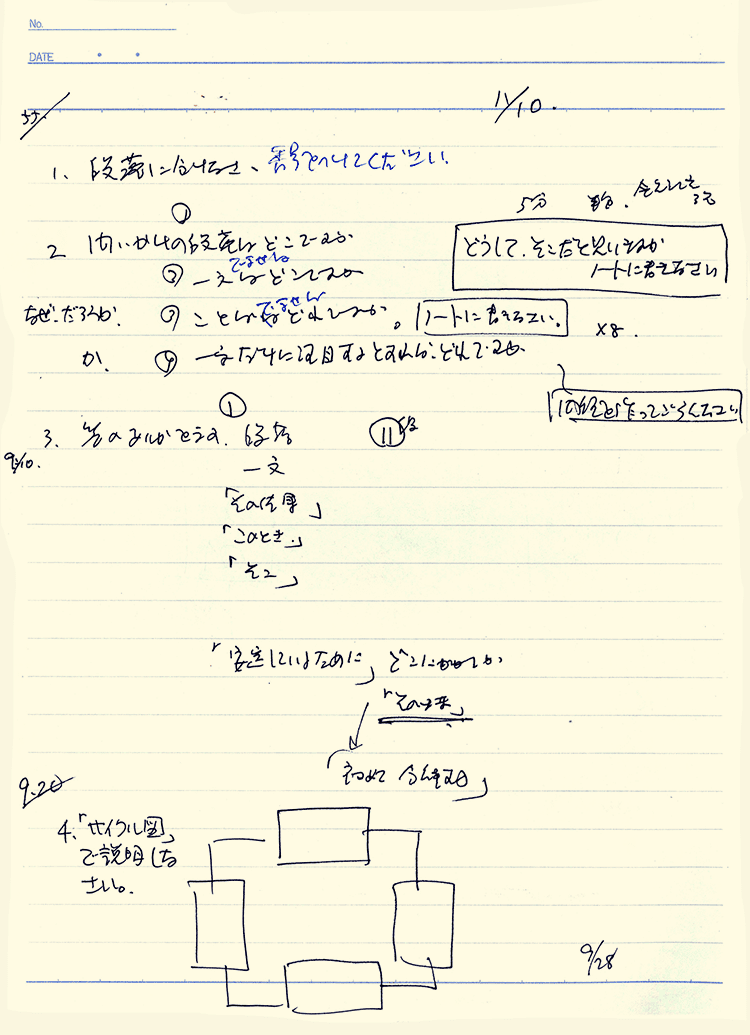

答えの段落はもちろん11)です。

しかし、わかりにくいのです。

これを向山は次のように授業します

|

|

|

上の図が向山の教材研究です。

おわかりですよね。

授業での発問はこうなります。

|

1 答えの段落で、大事な言葉だけを選びなさい。

「こういう現象」

2 「こういう現象」とはどういう現象ですか。

「オゾンの減少という現象」

3 その前、「その結果」とは何の結果ですか。

「塩素がオゾンにぶつかった結果」

4 その前、「このとき」とはどのときですか。

「フロンが紫外線とぶつかり分解するとき」

5 さらにその前、「そこで初めて」の「そこ」とは何ですか。

「オゾン層のある高さ」

|

ここまで順にさかのぼるのです。

そこでやっと、前につながる文章がなくなります。

つまり10)と11)がセットで答えなのです。

これで、めでたし、と言いたいところですが。

問題はまだあります。

|

|

オゾンが壊れる根本システム

|

その説明が不十分なのです。

この答えの文章の上には絵が掲載されていました。(略)

その絵をみても、文章を読んでも、

|

|

1個の塩素が1個のオゾンを壊す。

|

ようにしか読み取れません。

「たいした環境破壊じゃない」

ようなニュアンスさえあります。

ところが、実際には違います。

これは「連鎖反応」なのです。

それが、本文からは読み取れません。

11)段落。

|

|

このとき、フロンガスが分解して飛び出した塩素が、オゾンにぶつかると、オゾンがこわれてしまう。

(ここに文を加える)

その結果、オゾンが減少していく。

|

上の四角の中に「補足」が必要です。

これを、向山は、

|

|

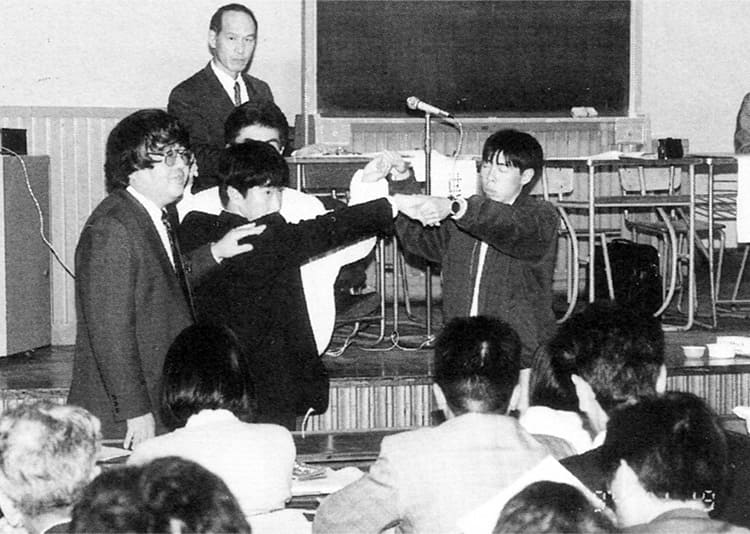

人間を使った実演

|

で理解させます。

その実演は、向山が模擬授業で公開しています。

広島での日本教育技術学会でした。

|

|

|

|

くわしくは、この本にも載っています。

|

向山洋一編著『オゾンがこわれるの授業』

https://www.amazon.co.jp/dp/4183193192

|

もし手に入るようなら、ぜひ勉強してみてください。

写真が残っています。

イメージはこんな感じです。

人間をオゾンと塩素にして

「ロールプレイ」

させているのですね。

こうして、説明文の不備を

「科学的な知見」

からも補っていきます。

|

|

|

(写真は向山洋一編著『オゾンがこわれるの授業』から)

|

|

さらに、

|

|

説明文の「答え部分」を書き直す

|

|

という指示までして、授業は終わります。

|

|

このとき、フロンガスが分解して飛び出した塩素が、オゾンにぶつかると、オゾンがこわれてしまう。

この塩素は次のオゾンをまたこわす。

一つの塩素が10万個のオゾンを次々にこわす。

その結果、オゾンが減少していく。

|

|

たとえば、このようになるでしょうか。

<特別付録>

私は2019年にこの部分を研究発表しています。

掛川で実施された「TOSS冬合宿」というイベントです。

その時はKeyNoteのアニメーションで再現しました。

そのKeyNoteのごく一部、該当部分だけですが、

読者の皆様だけにPDFで共有しますね。(36枚)

↓

「オゾンがこわれる」オゾン破壊の原理スライド(谷)

https://drive.google.com/file/d/1ANokC3PF1wbLvWLpWzOiuLYK54GidPTg/view?usp=sharing

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。