谷和樹の解説

|

|

<4年生社会科「各地のくらし」の1時間目>

「やしの実」の授業の主な発問

1 島崎藤村「名も知らぬ遠き島より流れ寄るやしの実ひとつ」この「名も知らぬ遠き島」というのはどこらへんでしょうか。

2 やしの実は知っていますか。

3 この実は木にどういうふうになっているのでしょうか。

4 この汁はどんな色でしょうか。

5 この汁はどんな味でしょうか。

6 これが生えている国ではどんな利用の仕方をしているのでしょうか。

|

これが1時間目です。

次の2時間目が「パイナップル」です。

パイナップルの授業の主な発問は次のとおりです。

|

<4年生社会科「各地のくらし」の2時間目>

「パイナップル」の授業の主な発問

1 パイナップルを見せて、

この実は木にどういうふうになっているのでしょうか。(やしの実の授業と同じ)

2 中身の問題

横に輪切りにしたとき切り口はどうなっているでしょうか。

3 これを3つに切ったとき、上の方と真ん中としたのほうと、どれが一番おいしいか。

(以下略)

|

お分かりですね。

やしの実の授業と同じ発問があります。

「なり方」を発問し、それから「実の中身」を発問している構造が同じです。

しかも、パイナップルの授業で向山は次のような聞き方をしています。

|

「やし」と同じです。

第1問、何ですか。

|

やしの実の授業を思い出させ、それをもとにパイナップルの授業を開始しています。

やしの実は木の上になっていたことを前時にやっているのですから、子どもたちはそれに引っ張られます。

|

|

|

次の発問も同じです。

|

はい、次。次の問題です。

第2問。向山先生、どんな問題出すと思う?

|

これに対して子ども達は「中身はどうなっているか」と答えています。

向山氏は、その反応に対して、

|

|

おー、すげえ!

|

と褒めています。

発問に対する答えを褒めたのではなく、前の時間の向山の問いを覚えていたことを褒めているわけです。

|

|

3 多様な意見を自由に出させる

|

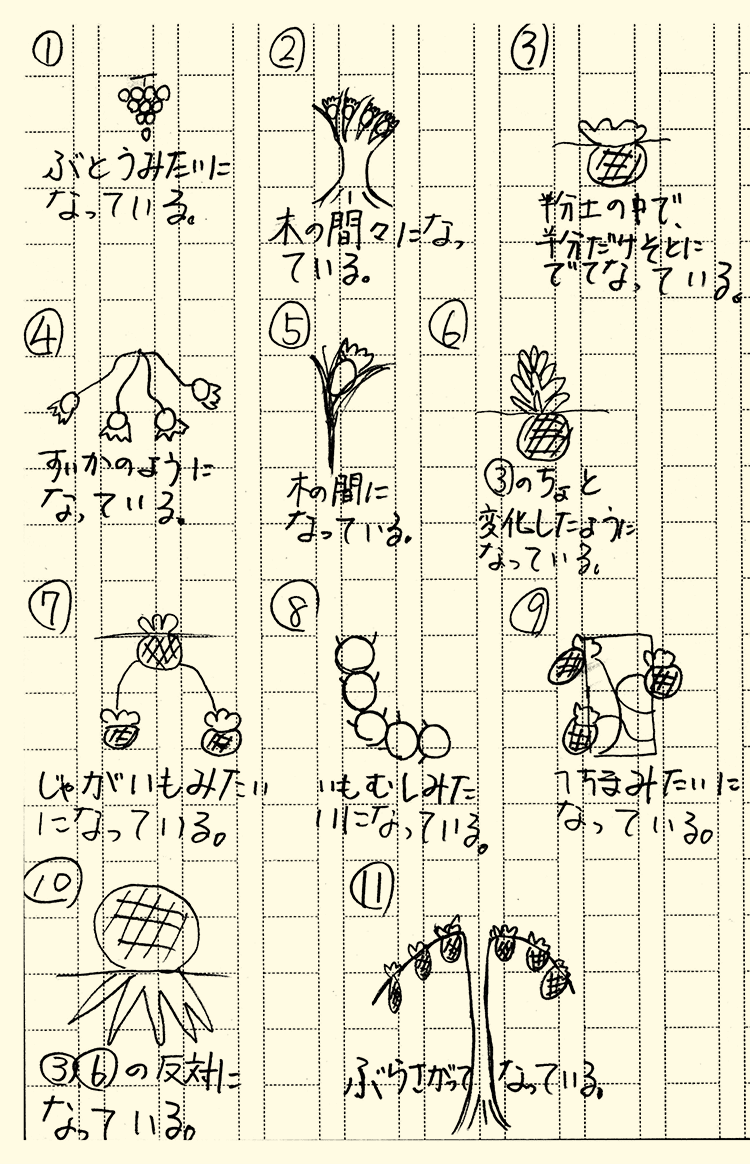

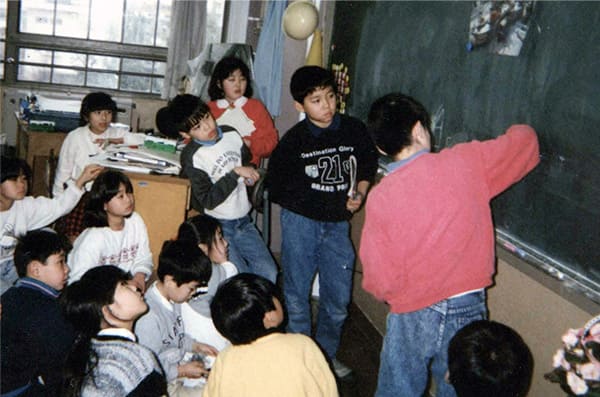

そして、この授業のポイントは何と言っても多様性です。

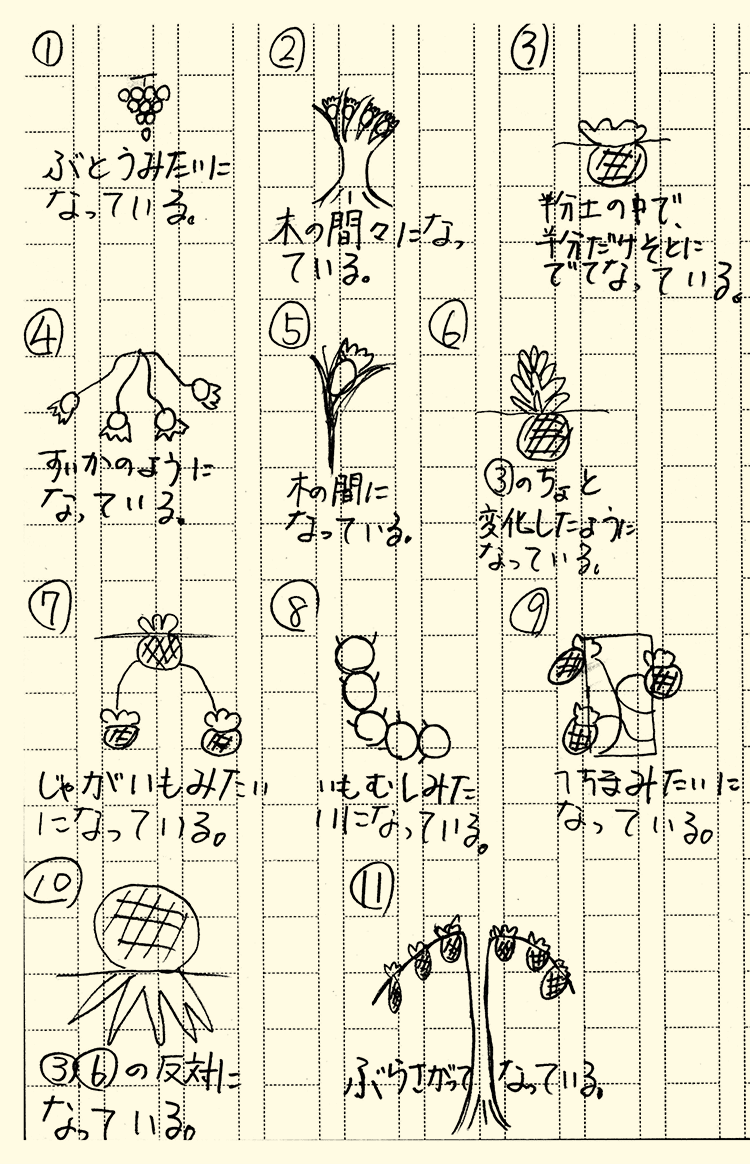

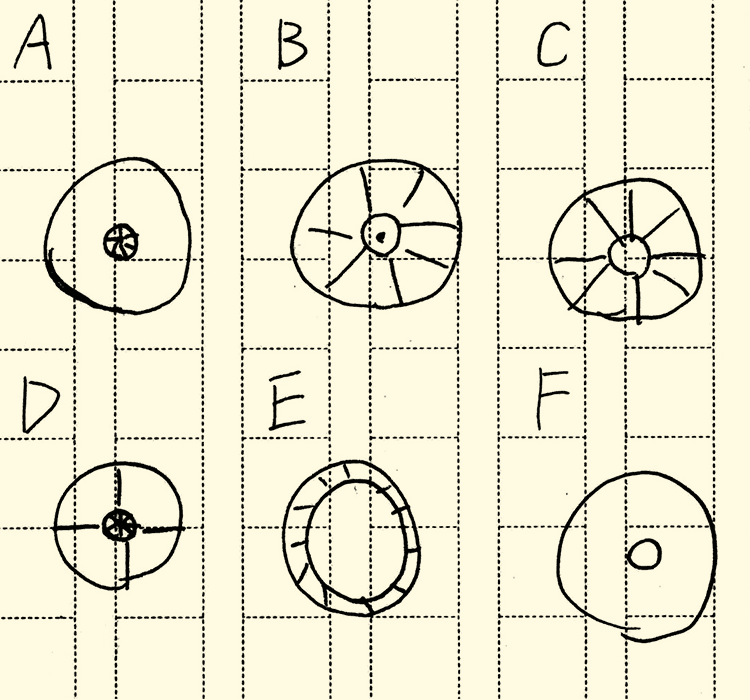

有田の授業では実のなり方で14種類、切り口のタイプで3種類の意見が出たようです。

向山の授業はそれより多く、実のなり方で16種類、切り口のタイプで7種類が登場しています。

子ども達は、子ども達自身がそれを板書しながら、伸びやかに話し合っています。

写真をみてください。

見るからにダイナミックです。

|

|

|

|

黒板に子どもたちが自由に描いています。

書きながら、黒板の前に集まった子どもたちが話し合って意見を言い合っている様子がわかります。

今なら、こうした検討場面を「ICT」を駆使して行うことももちろん可能でしょう。

タブレットで描いた絵を共有し、検討したいものをMiroとかFigjamなどに集めてコメントさせます。

次に述べる「類型化・分布」もやりやすくなります。

ICTで時短できるなら、さらにプロジェクターで投影して全体検討をする時間もとれます。

|

|

4 類型化し、分布をとる

|

|

出てきた意見にラベルをつけます。

|

1)ぶどう型

2)お手玉型

3)土の中型

4)スイカ型

5)木の間1個型

6)半分土の中型

7)じゃがいも型

8)いもむし型

9)へちま型

10)土の中反対型

11)柿の木型

12)木の横型

13)草ぼうぼう型

14)木の中型

15)やしの実型

16)やしの実木の葉っぱ型

|

こうした類型化は、「素早くやる」のがポイントです。

多少、教師がひっぱって強引さがあってもかまいません。

ダラダラと検討するとつまらなくなります。

一緒にできないものは無理に同じにしなくてかまいません。

やしの実型の葉っぱ型、みたく分ければいいのです。

下は子どものノートです。

この子は黒板に出たものを向山の指示によって写しているわけですが、ICTで類型化し、相互参照できているなら、この作業はいらないことになります。

|

|

(子どものノートより)

|

|

そのうえで、だれがどの類型に賛成しているのか、手をあげさせます。

|

|

分布をとる

|

|

といいます。

|

|

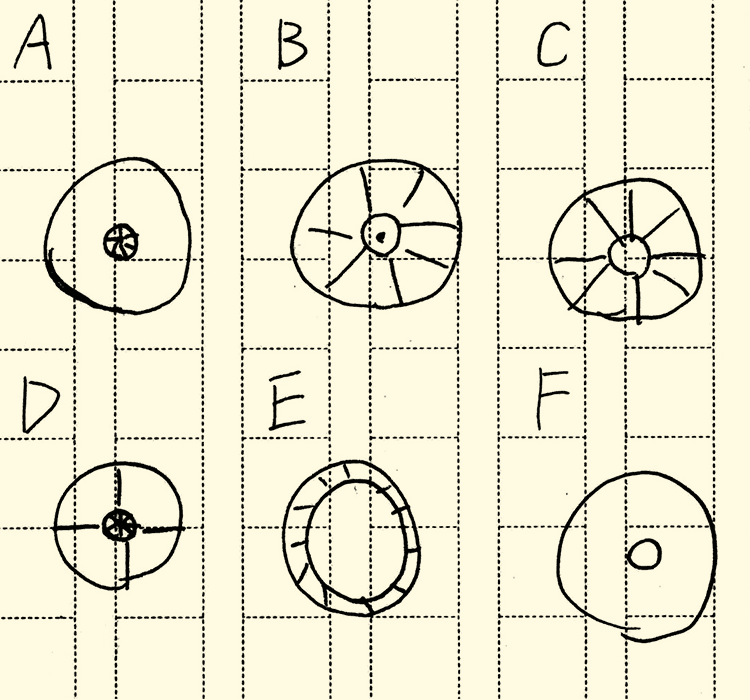

「予想」→「板書」→「類型化」→「分布」

|

これを「切り口」でも同様にやります。

やりますが、2回めですのでスピードは速めます。

こうした手続きをとるからこそ、子ども達は熱中するわけです。

|

|

(切り口の類型 子どものノートより)

|

|

|

5 答えは教えない

|

やしの実では知っている子がいたので、答えを教えました。

それがこの2時間目の伏線になっています。

パイナップルのなり方は、普通は知らないと思います。

ですから、答えは教えません。

|

|

調べたい人は調べていらっしゃい

|

そう言って終わりです。

向山実践では

「どこに行けば調べられますか」

「沖縄」

「沖縄に行かなくたって調べられるな」

と言っています

インターネットなど普及していない時代です。

「図書館」などを向山は暗に示唆したのでしょう。

今ならインターネットですぐに調べることができます。

その場では調べる時間をとらず、自主的に調べた子を褒める展開にするほうがよいと思います。

|

|

6 食べてみる

|

今の教室でパイナップルを食べさせることができるかどうか不明です。

おそらく難しいでしょう。

もしやるなら管理職に了解をとりましょう。

できなければ、別の方法を考えます。

教師の動画等を用意して見せるとか。

できる人はお家で食べて実験してごらん、とか。

いずれにしても「あたたかい地方のくらし」の教材として子どもたちが熱中する可能性が高まるのは、パイナップルが「食べ物」でありかつ「農作物」だからです。

|

|

7 あたたかい地方のくらしを調べる学習へ

|

「実のなり方」

「切り口」

「味」

これがどうして社会科の学習?

もちろん社会科の学習です。

パイナップルは暖かい地方の代表的な作物です。

その実のなり方は独特ですが、日本では沖縄と鹿児島以外では、ほとんど栽培されていないため、その実のなり方を子どもたちが見ることは、ほぼありません。

だからこそ興味をひくのです。

また、下のほうが甘いため、沖縄では「逆さまにして一晩おく」などの工夫もあります。

「品種改良」等を調べることへもつながります。

ちなみに余談ですが、

|

パイナップルは「野菜」ですか?

それとも「果物」ですか?

|

この「野菜・果物ディベート」は、ちゃんと教師が教材研究し、向山のこの授業のように組み立てて討論を組織すると、非常に良い授業になります。

アメリカではこのディベートを「トマト」でやるのは有名です。

|

|

|

出典・引用

1)向山洋一「パイナップルの授業(テープ起こし)」1989年11月28日 向山実物資料A04-25-01

2)向山洋一「やしの実の授業(テープ起こし)」1989年11月24日 向山実物資料A04-163-01

3)4年児童作文「やしの実とパイナップル」1989年、調布大塚小学校 向山実物資料A13-12-01-12

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。