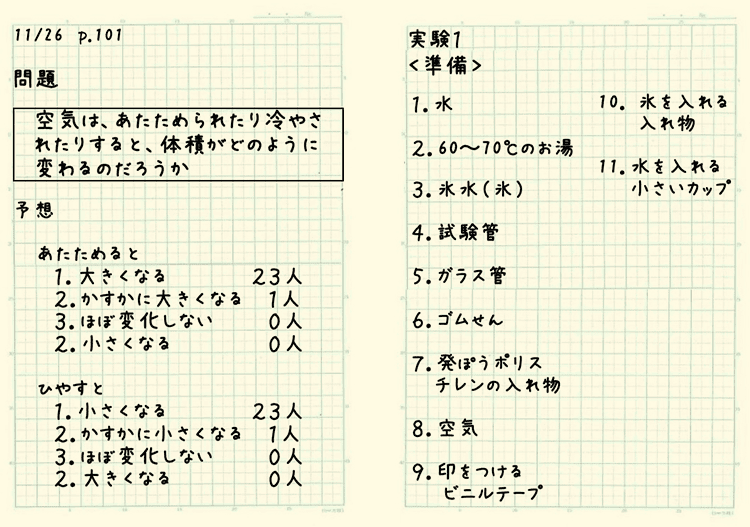

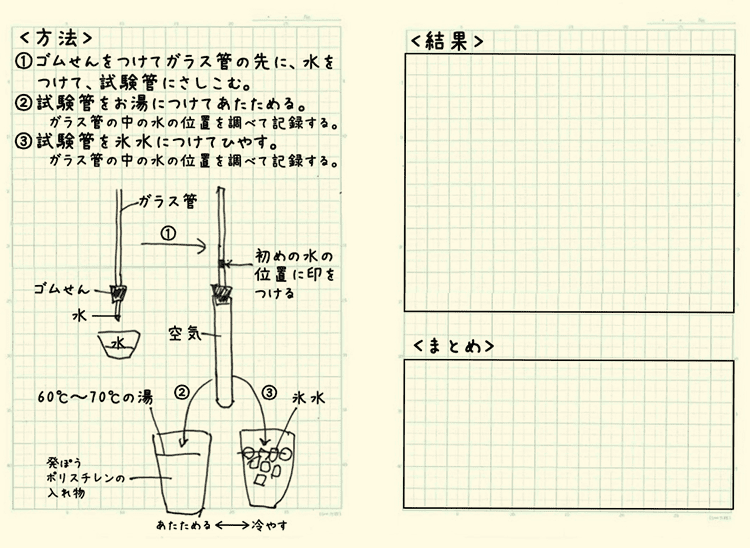

この1)から5)を見開き2ページで完結します。

それが理想です。

実験によっては2ページに入らないこともあります。

その場合は上のように4ページ展開で書かせます。

さて、次に最も重要なポイントがあります。

|

|

2 全員のノートをチェックする

|

全員のノートをチェックするのですが、

理科の実験って通常は4人グループ等でやりますよね。

そこで、子どもたちに次のようにいいます。

|

実験図と実験に必要なものをノートに書きなさい。

班で相談しながら書きなさい。

書いた通りに、実験してもらいます。

|

「書いた通りに」

というのがポイントです。

実験図と必要なものは、

「教科書のとおり」

で全く問題ありません。

子どもたちが自分で考えたものでもかまいません。

それは、そのときどきで違います。

|

1)その単元のねらい

2)その単元の内容

3)学校の理科室の備状況

4)子どもたちの実態・・・

|

1学期の最初ごろなら、教科書どおりが安定します。

子どもたちは相談しながら、書きます。

やがて書き終わります。

|

実験図と準備物が書けたら、

班の4人でそろってノートを持っていらっしゃい。

|

4人そろって持ってこなければなりません。

最初の班が4人そろって先生のところにきます。

そこで、教師は「にこやかに」こう言います。

|

じゃ、きびしく!みますね。

太郎ちゃんのノートから見せてください。

|

おわかりですね。

太郎ちゃんはやんちゃな子です。

いいかげんに書いています。

4人そろっていくんだ。

自分がちょっといいかげんでも大丈夫だろう・・・

そうたかをくくって来たのです。

太郎ちゃんは、あせります。

「えっ、ぼくのノート?」

「そうだよ、太郎ちゃんのノート(^^)」

「えっ、ちょっ、ちょっと待って」

そう言って、4人そろって出直してくる班もあります。

「太郎、何やってんだよ」

「ちゃんと書きなさいよ」

班の子たちに言われながら、必死に直してきます。

他の班も次々にやってきます。

「先生できました!」

けっこう自信満々の班もあります。

そこで、こう言います。

|

ここに書いてあるものしか、絶対に貸し出しませんよ。

足りないものがあったら実験できませんが、

本当にだいじょうぶですか?

|

子どもたちは

「ぎくっ」

となります。

「えっ、えーと、先生、ちょっとだけ待ってください」

そう言って、また戻り、再度相談する班もあります。

子どもたちは可愛いですよ。

「空気」とか「ゴミ箱」まで書いてくる班もあります。

4人ともちゃんと書けていた班から合格です。

理科室の授業は2時間連続の学校が多いでしょうか。

でも、1時間の学校もありますよね。

どちらでもかまいません。

2時間連続なら、理科室でノートを書き始めます。

上のノートが合格した班から、実験道具を貸し出します。

1時間なら、ノートは教室で書いてもかまいません。

合格した班から休み時間でもいいですし、

時間が余っているなら、残りの時間で

「植物の観察」などをさせてもかまいません。

その次の時間に、理科室ですぐにスタートできます。

|

|

| 2 授業が変わる理科ノートシステム(中) |

さて、実験が始まりました。

ノートにすべての準備と実験図が書いてあります。

教師は説明する必要ありません。

(安全面の注意があるときは別ですよ)

子どもたちだけで、どんどん実験が進んでいきます。

教師は、安全面を中心に、各班を見ていればいいだけ。

順調に進んでいるなら、その間に教師は

|

|

この次の時間の実験の準備

|

をしてしまうといいでしょう。

班の数だけトレーを置きます。

その中に次回の実験用具を入れておきます。

子どもたちが本時の実験をしている間に、

次の時間の実験の準備が完了します。

「となりのクラスの分」も準備しておくと喜ばれます。

次の実験の準備って放課後にしたりしませんか?

その必要はほとんどなくなります。

すべて、向山から習いました。

さて、やがて実験が終わる班も出てきます。

その班から、

|

|

3 ノートに結果と考察を書く

|

わけです。

「書くための欄」をあらかじめ作ってあるのですから、

自動的に進みます。

いちいち作業を止めて、静かにさせて、

教師が必死に指示をする必要はありません。

さきほど「教科書どおり」でいいと書きました。

すると、心配される先生がいます。

|

教科書どおりだと、実験の結果がわかってしまって、

つまらないのではありませんか?

|

そんなことはありません。

教科書どおりにやって、教科書どおりの結果が出る。

それを子どもたちはとても喜びます。

熱中して取り組みます。

実際の実験では、ときに「誤差」が出ます。

「先生、教科書に書いてある結果になりません!」

と、相談にくる班もあります。

にこやかに、次のようにいいます。

|

それが実験した結果ですから。

違っていたなら、違っていたことを書きましょう。

|

すると、子どもたちは

「なぜ、違ったんだろう」

と考えるのです。

「先生!もう1回実験をしてもいいですか?」

と言って再チャレンジする班もあります。

|

|

| 3 授業が変わる理科ノートシステム(後) |

やがて、結果と考察を書き終わります。

ここで、最後のポイントです。

|

|

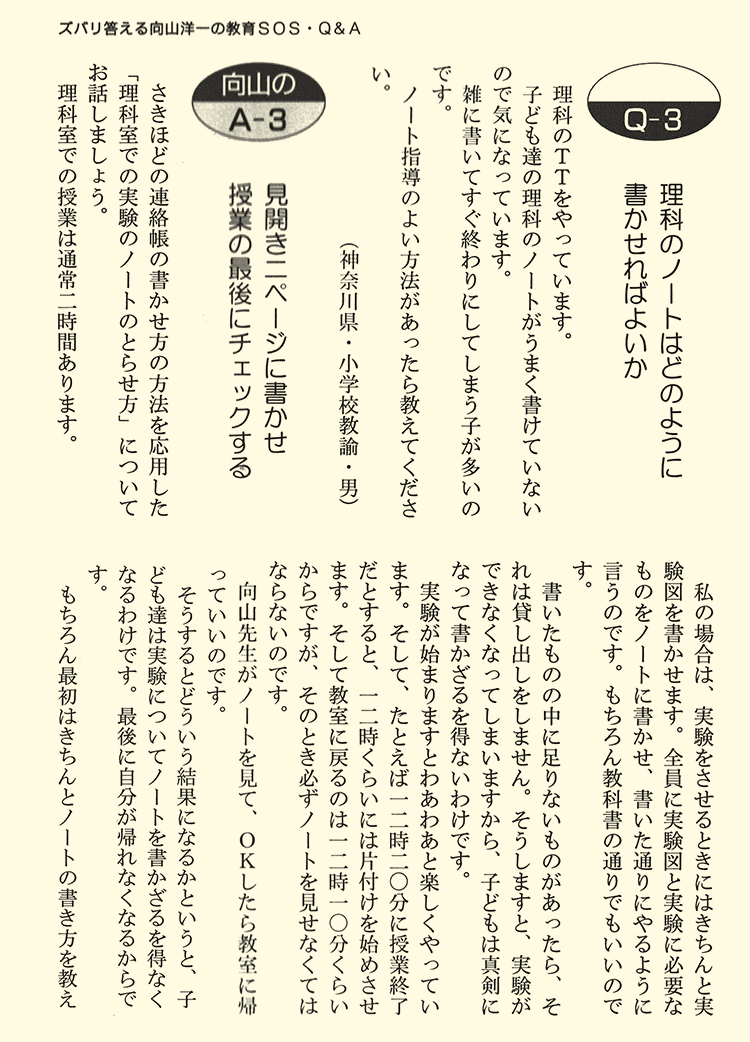

4 ノートが合格した班から教室に帰る

|

たとえば、12時20分に授業終了だとします。

すると、12時すぎに片付け開始。

12時5分くらいから教室に戻る準備となりますよね。

その際、

|

|

必ず先生にノートを見せなければならない

|

のです。

実験の片付けも点検しますから、これも

「班ごとに4人そろって」

持ってこさせるのがいいでしょう。

さきほどと同じです。

|

じゃ、きびしく!みますね。

どの子のノートから見ようかな。

|

子どもたちはわかってきます。

ちゃんと書くようになります。

ちなみに、4時間目なら、次は給食。

6時間なら次は下校。

いずれも、理科室にくるまえに準備が完了しています。

給食ならランチョンマットや当番着のセット。

下校なら連絡帳は記入済でランドセルと帽子は机の上。

その状態で理科室に来ているわけです。

ノートが合格した班からすぐに帰れるのです。

中堅以上の先生方には初歩的なことですね。

こうしたしくみをちゃんとつくっておけば、子どもたちは混乱なく動きます。

このことを紹介している向山の文章を載せますね。

|