谷和樹の解説

| 自分が経験できないことを学ぶ |

|

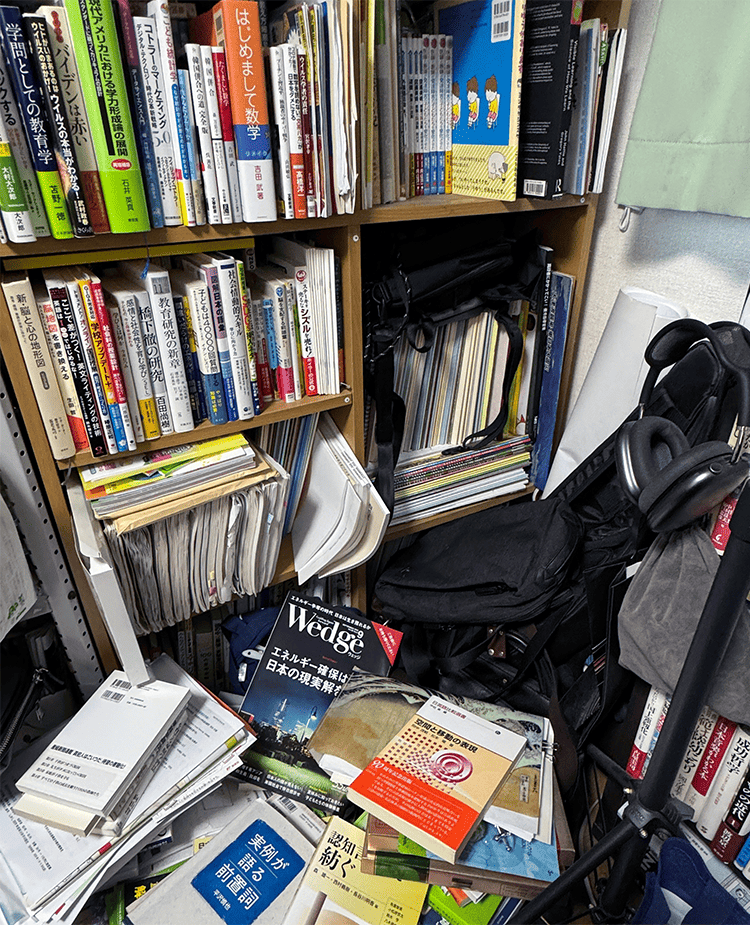

子どもの頃から本が好きでした。

今も反射的にすぐ買ってしまいます。

でも置く場所がない。

今の私の部屋。

完全に破綻しています。

空間が本によって3D的に侵蝕されつつあります。

|

(破綻しつつある部屋。その斜後方コーナー)

|

そのせいもあって?

この数年は電子書籍(Kindle)のファンになりました。

まだ圧倒的に紙の本を買うことが多いとはいえ、

このところはKindle購入率がかなり高まってきました。

以前から、漫画や大衆小説系はほとんどKindleです。

流し読みに向いているからです。

コロナがきっかけでKindle率は加速しました。

漫画などはかなりの率で「大人買い」します。

例えば24巻とかあっても、それなりに評判のいい漫画だったら、ほとんどの場合は一気に全部買います。

だって、持って帰らなくていいじゃないですか。

何冊買ってもスペースをとらない。

廃品回収に出さなくていい。

好きなときにふと思い出して読める。

|

(Kindleのマンガの一部)

|

最近は仕事系もKindleが増えています。

本をネットで検索。

Kindleと紙があったら、先にKindleを買います。

|

|

読んで気に入ってから紙の本も買う

|

そういう感じです。

仕事系で使っているKindleアカウントに数千冊。

それを、全部スマホに入れて持ち歩ける。

題名や著者名で検索できる。

本を開いたら本文も検索できる。

マーカーもひけます。

栞もはさめます。

非常に便利です。

近年はオーディブルで耳から聴く人も増えているとか。

|

(Kindleのライブラリの一部)

|

もちろん、頭に入ってくる感覚は紙のほうがいいです。

紙のはしっこを折り曲げる感じ。

鉛筆で直接線を引いたり書き込む感じ。

パラパラとあちこちを見る利便性。

そういうのも紙のほうがいいです。

いずれにしても、本は安い。

本が好きでよかった。

そう思います。

両親が読み聞かせをしてくれたおかげでしょう。

(読み聞かせのエピソードはvol.22にも書きました)

(向山と両親の読み聞かせエピソードはVol.09に)

向山の話によれば、

|

読み聞かせをしてもらって本が好きになった子は、

遺産相続3000万円もらった価値に匹敵する

|

のだそうです。

私には実感的に納得できます。

再度、本が好きでよかった。

つくづく、そう思います。

他人様が人生で得た知恵。

それをこんなに安くもらっていいの?って感じます。

教師としての知識や技術。

その多くは本から学びました。

たくさんの先輩たちが本を書いてくれたおかげです。

今でも、学んでいます。

若い人の本からも学びます。

私とは違った教育の視点、教育の方法。

私はそのすべてを経験することはできませんから。

また、私は教師以外の職業に就いたことがありません。

でも、本を通してそれ以外の世界にも入っていけます。

様々な道を歩んだ人たちの知識と経験。

その一部を知り、想像することができます。

その仕事を何年も何年も追究してきた人の知識。

それが本の中に凝縮されています。

もちろん、その人の知識のごくごく一部でしょう。

でも、貴重です。

金属の知識は金属の専門家から。

歴史の知識は歴史の専門家から。

食料の知識。

生物の知識。

人体の知識。

子育ての知識。

たくさんの知識と経験を共有してもらえるのです。

|

|

| 1 子育てに正解はない |

|

教師として、自分が経験できない世界といえば

|

|

出産や子育て

|

もそうでした。

結婚していなければ子育ても経験できません。

結婚しても、私は男性ですから子どもは産めません。

ところが、保護者は全員が既婚です。

学校の子どもたちの母親は全員が出産を経験し、

全員が子育て中です。

あたりまえです。

教師は必ずしも全員がそうではありません。

私も若い頃は推測さえできませんでした。

保護者に対して

「子育て」

を語るのは苦手でした。

もちろん、結婚して子どももいる教師もいます。

でもそれは、

|

|

自分の子育ての経験

|

でしかありません。

そこに「正解」などあるはずがありません。

自分の経験だけで、どの保護者にも共通して語れる自信が、私にはありませんでした。

理論もないし、描写的なエピソードもありません。

だから、私は本から学びました。

経験を共有してくれる本からの学び。

それが、やはり大きかったのです。

|

|

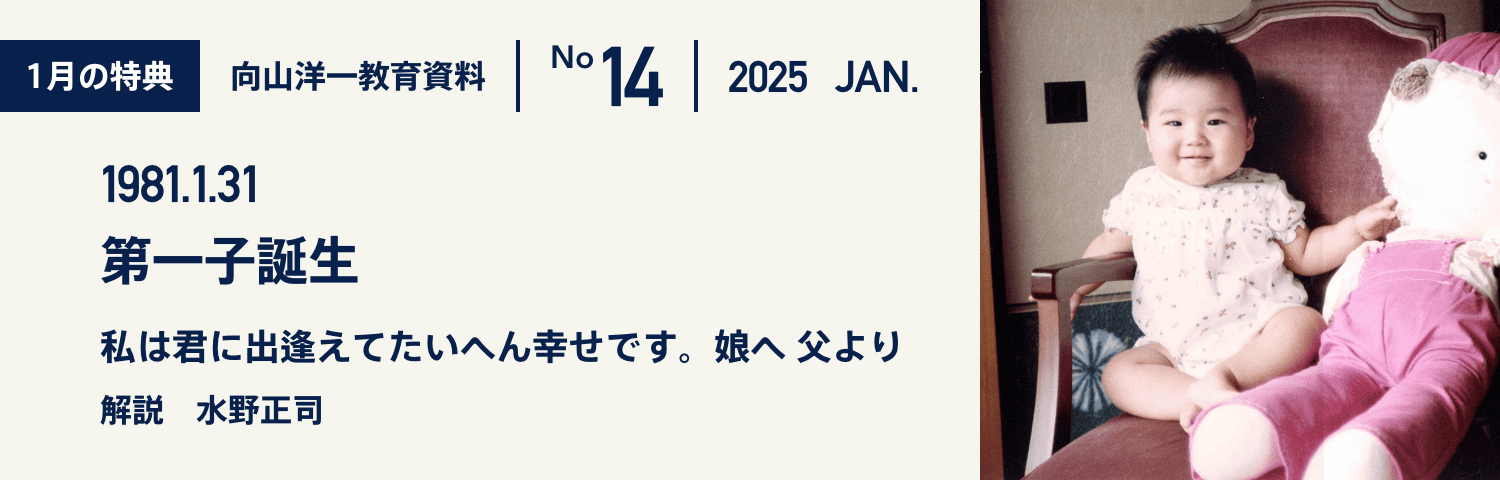

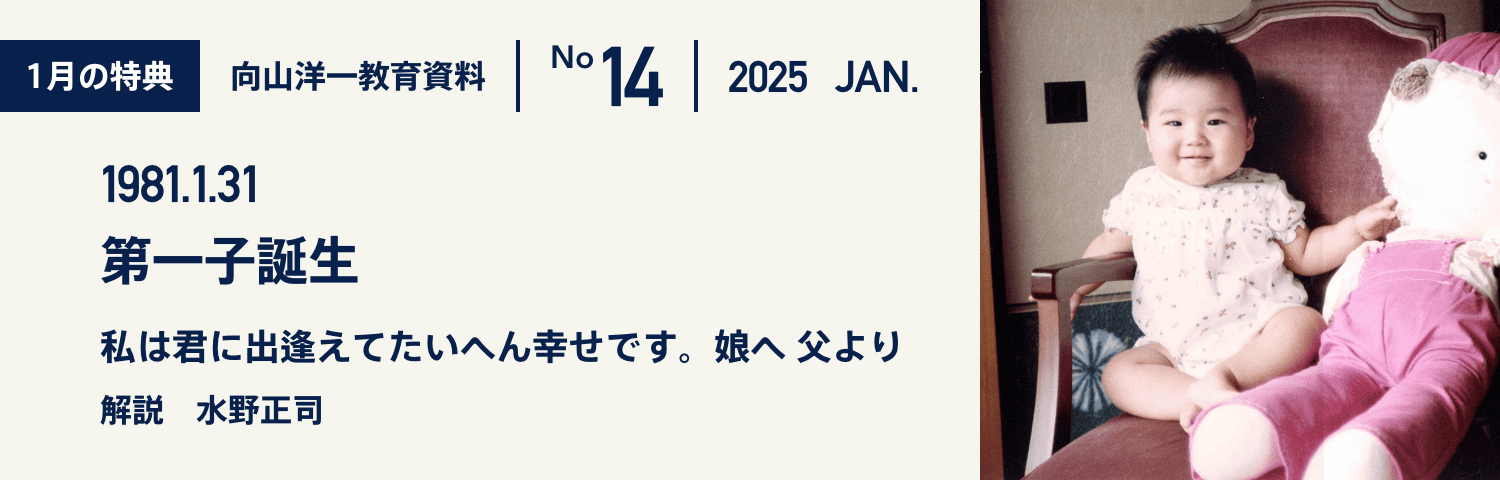

| 2 向山の子育て「出産法」 |

|

私にとって、影響が大きかったのは

|

向山の学級通信『ランダム』

(調布大塚小 1980〜1982年)

|

です。

そこに、「向山の子育てシリーズ」が書かれていたのです。

『向山洋一実物資料集』(1988年)で読みました。

私は20代。

衝撃でした。

いや、その子育ても

「向山個人の経験」

じゃないかって?

はい、おっしゃるとおりです。

ただ、私にとっては、その内容が

|

|

自分の枠組みを超えていた

|

ということです。

自分が常識的にぼんやりと思っていた子育て。

それとはまったく

|

|

概念が違う

|

という感じがしたんです。

ちなみに、向山の奥様は東大の大学院博士課程で学んだ研究者です。

『教職の専門性』という著作で有名です。

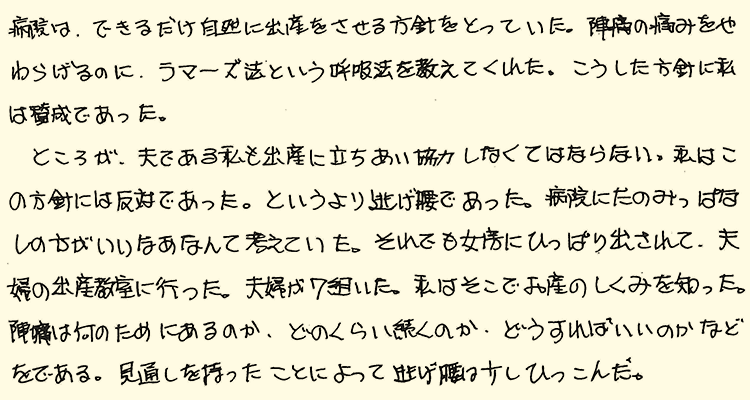

その向山の学級通信『ランダム』ですが、

まず

|

|

ラマーズ法

|

がでてきます。

呼吸法などによって自然な分娩を促す無痛分娩法です。

今ではご存知の人も多いでしょう。

1990年代にはかなりメジャーになりました。

でも、この学級通信は1981年です。

ラマーズ法は日本に入ってきたばかり。

多くの人にとっては初耳の「産み方」だったと思います。

『ランダム』に奥様の向山浩子がこう書いています。

|

|

病院としてラマーズ法体制をとっているのは日本で数えるほどしかないそうで、お母さんも初めて聞いたこの方法でえりこを産むことになりました。

(『ランダム』1982年No.90)

|

当時としては非常に先進的な分娩方法でした。

当時、なんといっても新しかったのが、

|

|

夫も共に学び練習する

|

|

という点です。

|

|

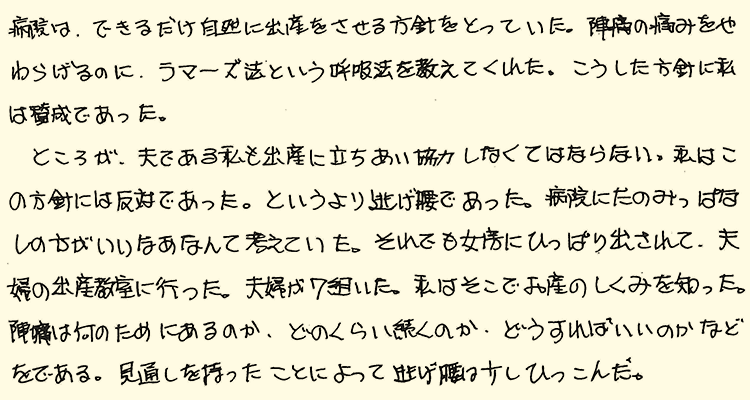

(『ランダム』1981.2.2 No.15)

|

向山も出産に立ちあうことになりました。

出産教室に行って「お産のしくみ」を夫婦で学ぶのです。

向山は最初「逃げ腰」でしたが、

|

|

見通しを持ったことによって逃げ腰は少しひっこんだ。

|

と書いています。

こうした新鮮な情報を、早い段階で20代の私は学ぶことができたということです。

|

|

| 3 向山の子育て「五体満足」 |

|

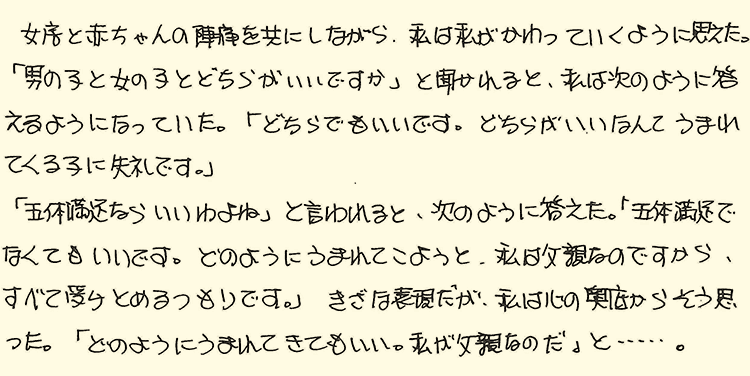

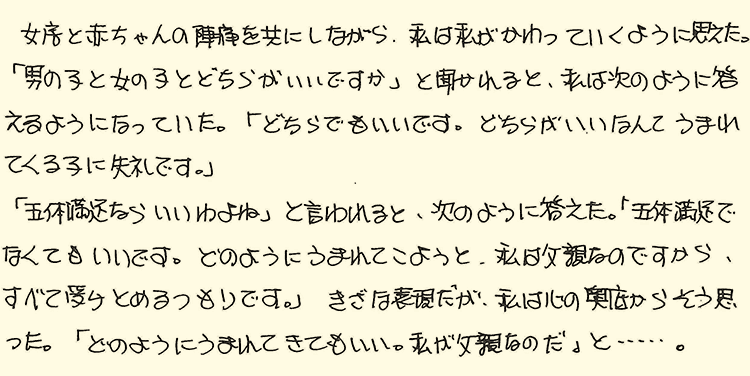

その同じ学級通信に次の記述があります。

|

男の子と女の子とどちらがいいですか」

と聞かれると、私は次のように答えるようになっていた。

「どちらでもいいです。

どちらがいいなんて、うまれてくる子に失礼です。」

|

|

「五体満足ならいいわよね」

と言われると、次のように答えた。

「五体満足でなくてもいいです。

どのようにうまれてこようと、

私は父親なのですから、

すべて受けとめるつもりです。」

|

|

この向山の記述に、当時20代で独身だった私は、強い影響を受けました。

|

|

(『ランダム』1981.2.2 No.15)

|

これを、保護者会で紹介したこともあります。

聞いていた親たちも深く頷いていた記憶があります。

私にはこうした経験がなくても、

向山の文章に触れ、それに触発されることで、

教師としての自分の価値が磨かれていく。

そんな感覚がありました。

その後、年をとるにつれて、こうした

「親の感覚」

はより実感をもって感じられるようになりました。

|

|

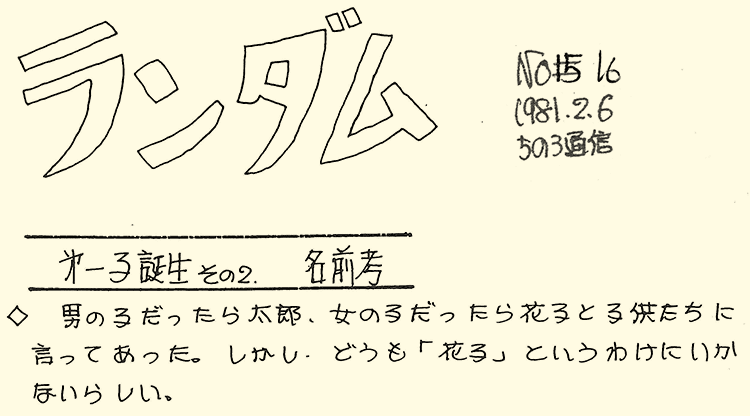

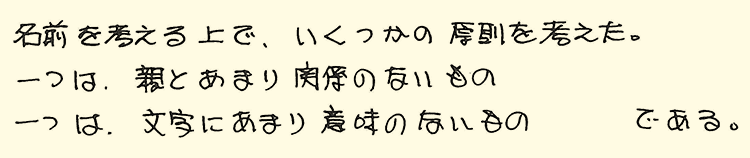

| 4 向山の子育て「名前のつけ方」 |

|

教師ですから、子どもたちの名前に日常的に接します。

|

この子の名前。

親のどんな願いが込められているのかな

|

そんなことを考えたりしますよね。

「どのように命名したのか」

家庭訪問などで保護者とそんな話になることもあります。

向山の「名前考」。

|

|

いや、「太郎」か「花子」って。

もちろん、いい名前ですが。

「向山花子」

の可能性があった?

むろん、冗談も入っているのでしょう。

なるほどと思ったのは

|

|

原則

|

を考えているという点です。

子どもの名前を考える。

そのとき、向山はまず、原則を決めたというのです。

こういう向山の

「思考パターン」

というのか、

「思考の筋道」

というのか、

そういうのが、私には勉強になるわけです。

その原則とは、この2つです。

|

|

ご覧になって、みなさま、いかがですか。

これを読んだ当時の私は「驚愕」しました。

だって2つとも、

「私が考えていた真逆」

だったからです。

普通は

|

|

親と関係のある名前

|

を選びがちではありませんか?

親の名前の一字を入れるとか。

さらに

|

|

文字に意味をもたせた名前

|

を考え、願いを込めたりしませんか?

例えば、

「秀」は何かしら秀でた力を持ってほしい、とか。

「織」は繊細で細やかな子に、とか。

2つとも、私がぼんやりと持っていた常識を壊された感じがしました。

向山の奥様も次のように述べたとか。

|

|

女房は「基本方針」として「子」のつく子がいいというのだ。平凡な感じの名前で、音のひびきがいいものというのだ。

|

奥様の場合は「原則」じゃなくて「基本方針」です。

それは「平凡な感じ」だというのです。

こういう考え方。

今の時代でも、非常に新鮮な感じがします。

保護者との雑談に出しても楽しいと思います。

|

|

| 5 向山の子育て「三ヶ月〜その後」 |

|

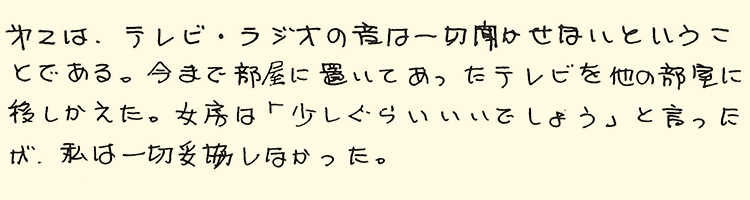

次のことも、私には非常に参考になりました。

|

|

テレビ・ラジオの音は一切聞かせない

|

|

|

これが「三ヶ月」のときのことです。

「一切聞かせない」

「私は一切妥協しなかった」

という表現がすごいですね。

テレビの害について、1980年12月の『ランダム』(No.14)にも向山は書いています。

|

|

テレビを見る時間が三時間を超える子供は、忘れ物が多い。また、活動しないから体をきたえられず、体力がない。一つのことはできるが、多方面に力を出すことができない。コマーシャルの影響か、清涼飲料水や甘いものを食べている子供が多い。テレビはそれだけ子供に悪い影響を与えているわけです。だから見ない方がいい。そして、そのしつけは親の責任ですね。テレビを見る時間が少なく、こづかいも多くなく、塾に行ってない子の方が、持続性がありますね。

|

|

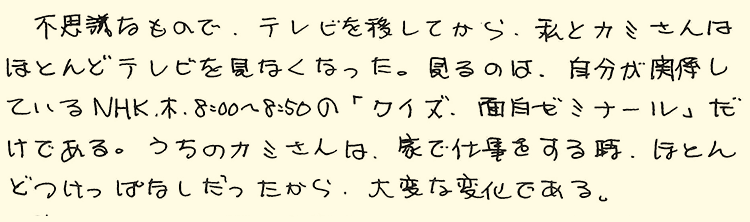

一番の問題は、

|

|

親がテレビを見てしまう

|

という点なのです。

親が見れば子どもはマネしたがります。

そこで向山は、自分がテレビを見ないことに決めました。

自分だけではありません。

奥様もです。

|

|

どうしても必要な番組を50分だけ。

あとは見ないと決めたわけです。

それまではテレビをつけっぱなしだった奥様も、全く見なくなりました。

それだけではありません。

おばあちゃんにも、それを要求します。

|

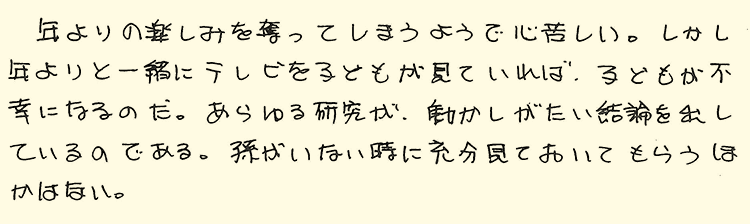

|

|

|

あらゆる研究が、動かしがたい結論を出している。

|

と書かれています。

向山は様々な論文、文献にあたっていたのでしょう。

今ならテレビよりむしろSNSのほうが問題でしょうか。

もちろん、その害を印象で断定することはできません。

現在、SNS使用と精神不安などのネガティブな影響を関連づける研究もあれば、逆に関連はほとんどないとする研究もまた、あります。

でも一日に3時間以上もSNSをし続けるというなら、やはり不安です。

その後、この方針はずっと向山家で続きます。

向山は子育て1年後の『ランダム』でも書いています。

|

|

テレビは全くと言ってよいほど見せていない。

|

「全くと言ってよいほど」

です。

|

|

代わりに本を読んでいるわけです。

3学期になってから200冊買ったとあります。

やはり本がいいですよね。

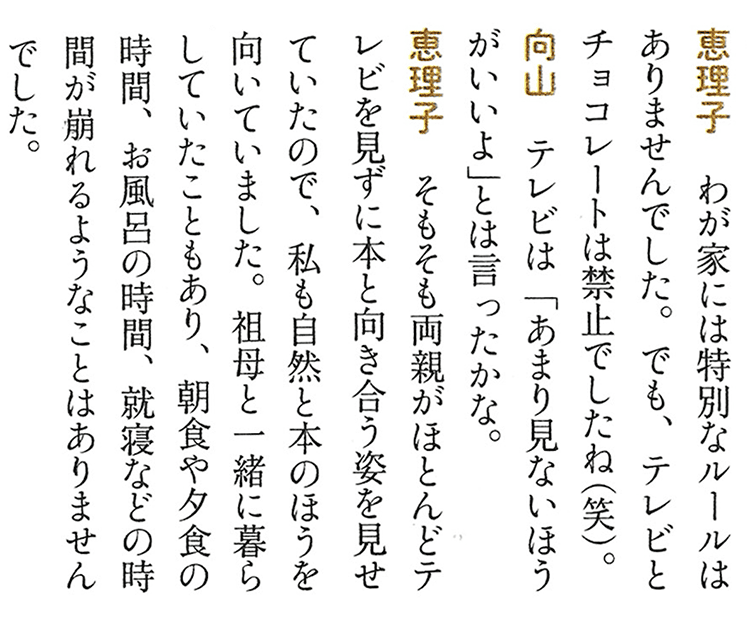

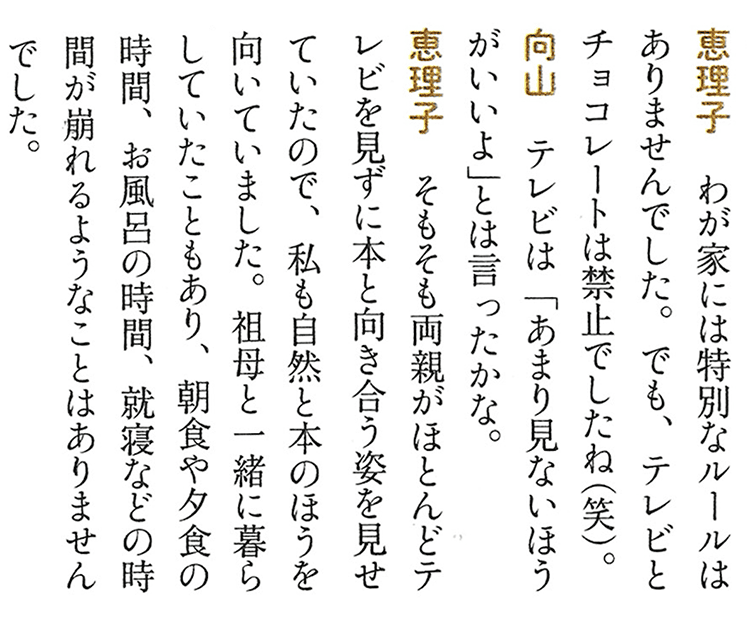

この「テレビを見ない」向山家の方針について、38年後に向山とその娘の恵理子が対談した記事があります。

|

|

(『プレジデントFamily』2018.3 p.108)

|

|

出典・引用

1)向山洋一『学級通信ランダムNo.15』調布大塚小5年1981 向山実物資料A116-05-01-15

2)向山洋一『学級通信ランダムNo.16』調布大塚小5年1981 向山実物資料A116-05-01-16

3)向山洋一『学級通信ランダムNo.23』調布大塚小6年1981 向山実物資料A116-05-01-23

4)向山洋一『学級通信ランダムNo.10』調布大塚小5年1980 向山実物資料A116-05-01-10

5)向山洋一『学級通信ランダムNo.10・13』調布大塚小5年1980 向山実物資料A116-05-01-10・13

6)向山浩子『学級通信ランダムNo.90・91』調布大塚小6年1982 向山実物資料A117-06-01-90・91

7)向山洋一『学級通信ランダムNo.92』調布大塚小6年年1982 向山実物資料A117-07-01-92

8)向山洋一・恵理子対談「わが子を伸ばす褒め方・?り方・声のかけ方」 向山洋一実物資料A36-02-01

|

|

|

『谷和樹の教育新宝島』内コンテンツの著作権は、すべて編集・発行元に帰属します。本メルマガの内容の大部分または全部を無断転載、転送、再編集など行なうことはお控えください。

また、当メルマガで配信している様々な情報については、谷本人の実践、体験、見聞をもとにしておりますが、効果を100パーセント保証する訳ではございません。

選択に当たってはご自身でご判断ください。

|

※特典資料ダウンロードページおよび資料や映像、音声は予告なしに削除・変更されることがありますこと、あらかじめご了承ください。