この

「リズムとテンポ」

というのは、分かるようで分からないのです。

向山が書いているように

「自分の授業行為を録音して分析する」

ことが必須です。

他に

「優れた授業者の録音をシャドーイングする」

ことも有効です。

今回の特典の音声データ。

その冒頭で向山が「漢字テスト」をする場面があります。

この場面は

|

|

「リズム・テンポ」と「統率力」

|

<td style="padding: 20px 0;

">

を学ぶ一級の資料です。

以前、どこかにも書いたことですが、大切なことなので、再度、少し細かく分析してみます。

|

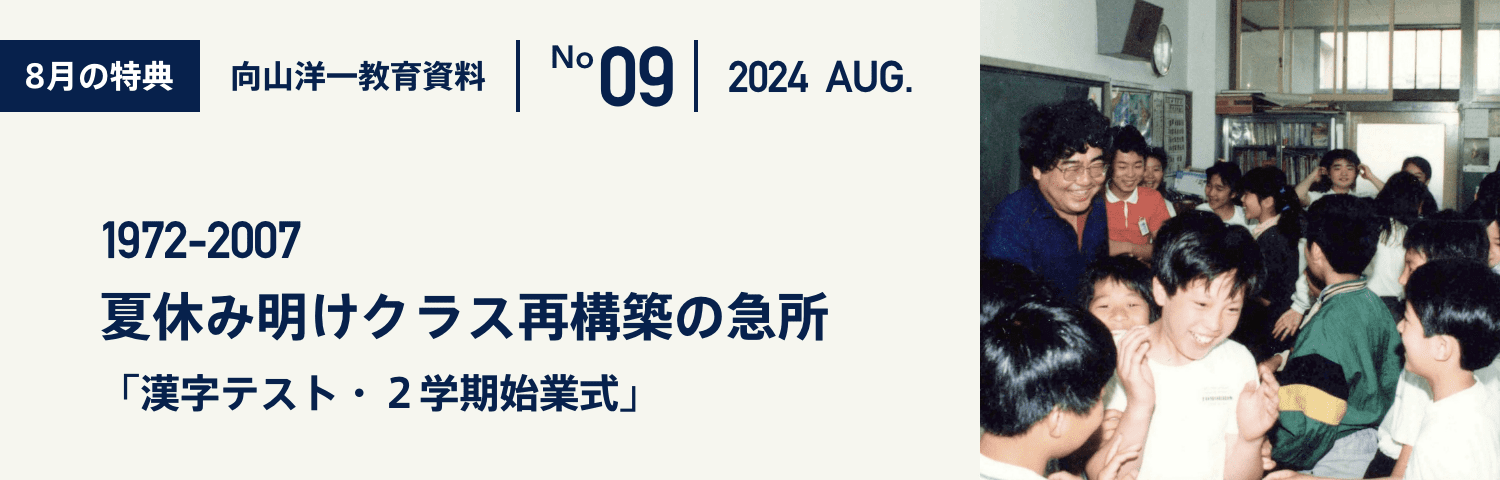

| 2 向山の統率力─2学期初日の漢字テスト |

それは向山学級の2学期です。

その第1日目です。

朝一番の教室。

その始業式の日に「漢字テスト」をするのです。

子どもたちと朝のあいさつをします。

その瞬間、

|

|

間髪を入れずに

|

|

向山はすぐに指示をしています。

|

|

筆記用具を出しなさい。

|

かなり早口です。

この指示を、

「全く同じテンポ」

「全く同じトーン」で、

|

|

3回繰り返す

|

のです。

それから、次のように言います。

|

何をやるかというと、(間)

漢字のテストをいたします。

|

|

子どもたちはざわざわとした雰囲気になります。

「えぇー?」とか

「は?」とか

そうした小さな声があちらこちらで漏れ始めます。

「そんなー・・・」

という声も聞こえます。

向山は

「はい」

と言って、おそらくは漢宇スキルなどのテキストを、子どもたちの前で開いたのでしょう。

ここで、子どもたちは確信します。

|

|

向山先生はどうやら本気で漢字テストをするようだ。

|

子ども達のブーイングが大きくなります。

「えぇーっ」

「信じられない!」

教師は騒然としたムードになります。

いや、考えてみれば、2学期の初日ですよ。

昨日、夏休みが終わりました。

そして、久しぶりに子どもたちと出会ったのです。

その朝の、1時間目の、一番最初の活動がこれです。

いきなりの漢字テストなのです。

子どもたちだってブーイングをしたくなる。

その気持ちも分かりますよね。

しかし、このような場面は、教室ではよくあることです。

いつも、いつも、子どもたちが喜ぶような活動ばかりを持ってくるわけにはいきません。

みなさんの教室ではいかがですか。

たびたび起こりうるシーンではないでしょうか。

さて、向山はどのように対応したでしょう。

音声を聞けばわかります。

でも、聞く前に、ちょっと待って。

ぜひ、ご自分におきかえて考えてみましょう。

みなさんなら?

このブーイングのあと、どうしますか?

それをぜひ書いてみては?

それから、先をお読みください。

|

1)笑顔のまま、何も対応しなかった。

2)最初に声を出した子を見て、

「漢字のテストをいたします」

と、ゆっくりやさしく繰り返した。

3)向山も一緒になって

「えー」

とブーイングをした。

4)その他

|

向山がやったのは1)です。

まるで子どもたちのブーイングが聞こえないかのように。

何事もなかったように。

そのまま、漢字テストを進めるのです。

|

一番。

(まだブーイングの中)

一番。

「合唱団を指揮する」の「指揮」

(間)

(1)、指揮。

|

この時点で、子どもたちはシーンとなって書き始めます。

そして、その「5秒後」。

|

はい。

次に一字分、(2)をとって、

(2)、「創意工夫する」の「創意」

「創意工夫」の「創意」

|

この段階では子どもたちは完全に集中しています。

3問目を出すのはこの「15秒後」です。

たったこれだけの場面です。

これだけの場面ですが、ここからいくつもの学びを抽出することができる。

私はそう思うのです。

第一にこれです。

|

|

1)向山は子ども達のブーイングを無視した

|

|

これは、発達障害や応用行動分析の専門家たちも同じことを述べています。

|

・不必要なノイズを除去する。

・不適切な行動は無視する。

|

ということです。

無視しないでいちいち取り合っていると、「誤学習」してしまうのです。

次のように書いている専門家もいます。

|

|

(泣き言をいうなど)よくない行動でも、それほど混乱させることのない場合には、無視することがうまくいきます。

(リンダ・J・フィフナー『ADHDをもつ子の学校生活:こうすればうまくいく』中央法規 2000年)

|

|

第二にこれです。

|

|

2)リズムよく、テンポよく、活動に入っていった

|

リズミカルに、メリハリのある声で話す。

そうすると、子どもたちは巻き込まれていくのです。

さらに、さきほど私は「秒数」を示しました。

|

1間目から2間目の間は5秒、

2間目から3間目の間は15秒。

|

でしたね。

つまり、最初は

|

|

やや、たたみかけるように

|

指示しています。

子どもたちは

「この勢いで次々に問題が出されるんだな」

ということ雰囲気で予感します。

|

|

場の文脈

|

|

をつかって

|

|

非言語的に

|

伝えているのです。

スピードが速いので、当然

「追いつけない」

と感じる子も出てきます。

それは向山も分かったうえです。

実際についてこれない子がすこしいたのでしょう。

向山はその子たちの様子を目の端に入れます。

そして3問目に進むとき

|

|

若干のスピード調整

|

のための「間」を入れるのです。

その後、熱中したままで漢字テストは終わります。

何事もなかったように、その後の活動も進みます。

2学期の向山学級初日は、楽しく終了するのです。

こうしたことを向山はおそらく直感的にやっていると思えます。

長年の修練といえばそれまでです。

向山本人に聞くと

|

|

学生運動で修羅場を通ってきた体験

|

がそうした感覚を磨いたのではないか、

とも述べています。

そうかもしれませんが、私たちが向山のマネをして今から学生運動に飛び込むわけにはいきません。

|

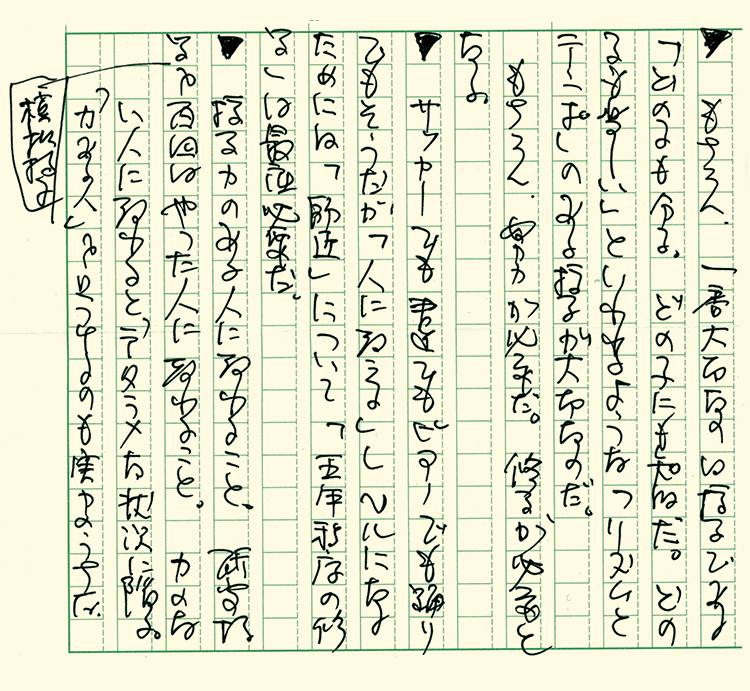

1)授業力・統率力の高い教師をみつけること

2)その教師について教わること

3)教わったことを実直にやってみること

|

それしかないのだろうと思います。

向山も書いています。

|